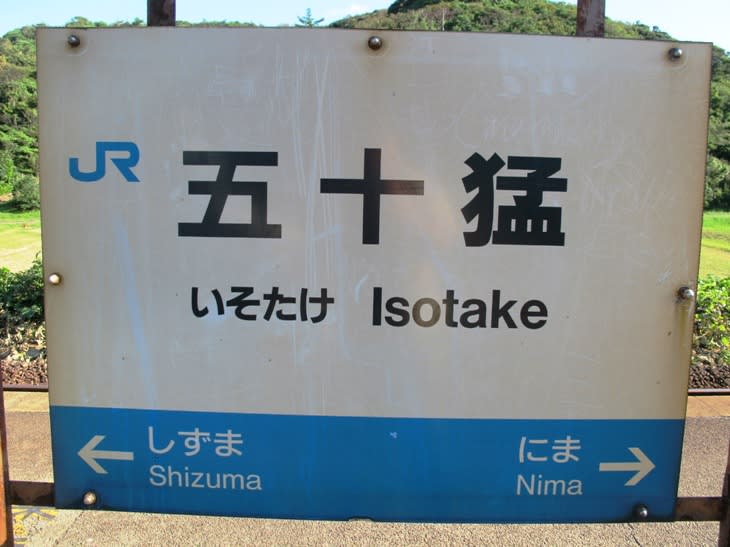

難読駅名の五十猛駅の駅名は、日本神話のスサノオノミコトの子、五十猛命(いそたけるのみこと)からの由来です。大正6年開業で場所は島根県大田市五十猛町にある、西日本旅客鉄道(JR西日本)山陰本線の駅。

駅の駅舎は撤去されており地表から地下通路をくぐって頭上にあるホームに出る構造になっています。浜田鉄道部管理の無人駅。築堤上に位置する島式ホーム1面2線の高架駅で、列車交換が可能な構造のため、交換を兼ねて快速アクアライナーの一部が停車する快速停車駅となっています。

ホーム西端の通路から出入りするが、小さな駅前広場があるだけです。通路からホームへ上がった所に乗車駅証明書発行機が、ホーム上の中ほどに待合室があります。

上下線とも両方向の入線・出発に対応しているが、一線スルー化はされていません。かつて「いそかぜ」の運転区間が米子駅 - 博多駅間だった頃、当駅で上下の「いそかぜ」が入れ違っていました。

五十猛駅プラットホーム

1(海側) ■山陰本線 上り 出雲市・松江方面

2(山側) ■山陰本線 下り 浜田・益田方面

※実際には上記ののりば番号標はない。上記の番号は列車運転指令上の番線番号である。

中央付近には「待合舎」がありちょうど改築中でした。

五十猛は大崎ヶ鼻の南側に形成された天然の良港では古くから商港として栄えた港町であり、大浦とも呼ばれ今もなお県内屈指の漁港です。

五十猛は古くは韓浦(からのうら)とも呼ばれていました。この「五十猛」という地名の由来は出雲神話に登場する五十猛命の上陸地に由来し五十猛命は「韓神」の別称があった事に関係します。江戸期から明治22年までは磯竹と書かれていた時期もありました。中世のモンゴルによる元寇では、この浦には防砦が築かれていたといい、町にある新羅神社は古くから大陸との繋がりを意味しています。

1917年(大正6年)5月15日 - 国有鉄道山陰本線の石見大田駅(現・大田市駅) - 仁万駅間延伸時に開業。客貨取扱を開始。

1975年(昭和50年)7月16日 - 貨物取扱を廃止。

1987年(昭和62年)4月1日 - 国鉄分割民営化により、西日本旅客鉄道(JR西日本)の駅となる。

駅構造 高架駅

ホーム 1面2線

乗車人員 -統計年度-47人/日(降車客含まず) -2009年-

開業年月日 1917年(大正6年)5月15日

備考 無人駅(乗車駅証明書発行機 有)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます