僕の中で、森林は樹木が集合した空間であり、森林を育てることは、木を育てることという認識を持っています。

樹木医という立場からすると、健康な樹木の集合体が健康な森林であり、不健康な樹木の集合体が不健康な森林です。

森林の基本構成は「樹木」であること。

というわけで、その樹木の成長に応じるように、森林も発達していきます。

このことを「林分の発達段階」と言い、藤森隆郎先生が提唱したもので、森林づくりを進める、森林施業を体系化する上で、非常に重要な知識です。

しかし、色んな講座で、「ご存じですか?」と尋ねても、残念ながら「?」という顔をされる方が多いです。

林業大学校や林学の大学を卒業された方でも、「?」という顔をされる方もおられ、「遷移のことですか?」と混在される方も・・・。

森林づくりや森林施業に関する講義の依頼を受けたときは、室内外関わらず、「林分の発達段階」をお伝えし、現場で応用するように心がけています。

目標とする森林、目指すべき森林をイメージする上で、「林分の発達段階」は分かり易いので、理解しておきたい知識ではないでしょうか。

なお、この投稿に載せている絵や表は、「森林生態学 持続可能な管理の基礎(藤森隆郎著)」を元に、作成したものです。

動画でも紹介しているので、併せてご覧下さい。

森の知識はぐくMOVIE「林分の発達段階」

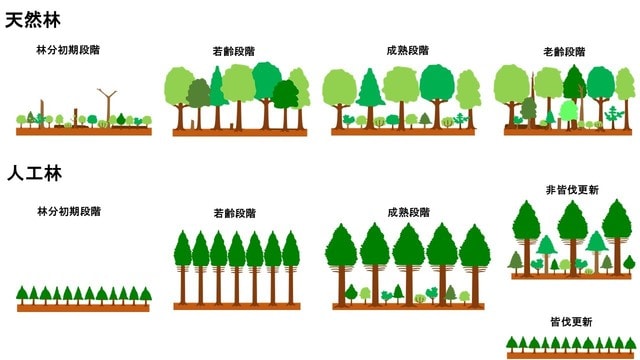

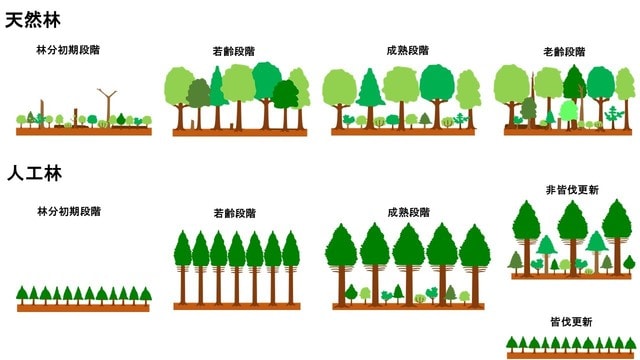

林分の発達段階は、4つに分類されます。

なお、( )書きの林齢は、イメージを持っていただくための目安の林齢です。

この林齢に達すれば、その段階になったということを示すものではありません。

発達段階は、地域・環境・樹種などによって異なり、じっくり、森林を観察し、その変化に気づかないと発達段階を判断することは出来ません。

机上の数値ではなく、現場重視です。

林分発達段階は、次の4段階に分けられます。

1「林分初期段階(おおむね10年生まで)」

2「若齢段階(おおむね10年生~50年生まで)」

3「成熟段階(おおむね50年生~150年生)」

4「老齢段階(おおむね150年生以上)」

次に、それぞれの段階における森林の特徴についてです。

「林分初期段階」

林分がスタートする段階です。

人工林だと、人が山に苗木を植栽することで、林分がスタートします。

天然林だと、風で種が運ばれて発芽するなど、自然に植物が芽生えることで、林分がスタートします。

特徴として、

・林床まで光が直接当たる明るい環境。

・様々な種が侵入するため、種間競争が激しい。

・人工林では、下刈り、つる切り、除伐といった育林施業が必要な林分。

→ 植栽木を激しい種間競争に勝ち残らせるため、下刈りや除伐を行う。

この段階の森林のイメージです。

人工林。

天然林。

「若齢段階」

樹木の成長が旺盛な時期で、樹木同士が接する様になる段階で、林冠が閉鎖する森林です。

樹木の成長が盛んなので、人工林だと、間伐しても、再び、林冠が閉鎖します。

特徴として、

・樹木は若く、直径も小さいが、「互いに接する」、「混み合う」、「せめぎ合う」という感じの林分。

・強度の閉鎖状態になる。

・樹木は育ち盛り。光合成を盛んに行い、どんどん成長する。

・林冠が閉鎖するため、大半の光が使い尽くされ、林床まで光がほとんど当たらない暗い環境。

・下層植生(林床植生)が極めて乏しい。

・種の多様性も乏しく、土壌の発達も停滞し、表層土壌の流亡も起こる場合がある。

この若齢段階は数十年続きます。(林齢的には40~50年生までとされています。)

成長が旺盛な時期を迎える段階なので、適切な時期に適切な施業が必要な状態の森林が若齢段階です。

若齢段階の時に施業を行ったか否かによって、次を迎える成熟段階の状況も異なってきます。

特に、スギやヒノキなど針葉樹の単一な人工林ほど、顕著な差が生まれます。

若齢段階の森林のイメージとして、

人工林。下層植生が生えていない。よく見る人工林ですね。

成長が旺盛な時期で、間伐しても、すぐに林冠が閉じやすい。

だから、若齢段階の時点で、適切な時期に間伐を行うことが重要であると言うことが理解しやすいと思います。

一方で、年輪幅が狭い木材を生産したいなら、若い時期の旺盛な生長量をコントロールする必要があります。

間伐だけではコントロールしがたいので、生きた枝を除去する枝打ちを行い、樹木の生長量をコントロールします。

そして、天然林の若齢段階も下層植生が乏しい。

「成熟段階」

樹木が成熟期を迎え、樹木の成長が緩やかになります。

そのため、間伐や自然枯死によって出来た林冠の空間は、すぐに閉鎖されず、下層植生が少しずつ生え始める段階の森林です。

特徴として、

・劣勢木の枯死や間伐などにより樹木が減少し、林冠が開いても、すぐに閉じない林分。

・林冠に隙間が生まれる林分で、林床まで光が届くようになるため、下層植生(林床植生)が増え始める。

→ 複層林が成立する段階

・種の多様性が増し、水土保全の機能が高まる。

上層木の樹種によりますが、この状態は100年前後かそれ以上続くとされています。

※若齢段階=林冠の隙間がない。下層植生がない(少ない)。

※成熟段階=林冠に隙間がある。下層植生がある(多い)。

成熟段階の森林のイメージ。

多くの方が、「理想とする人工林」、「美しいと感じる人工林」が成熟段階の人工林です。

まずは、約90年生。

約120年生前後の人工林

約150年生以上の人工林。

天然林のイメージ。

※少し無理矢理な写真ですが、あくまで、イメージです・・・。

4.老齢段階

樹木の老齢化が進み、大きな枯死木や倒木が見られ、林冠に大きな空間ができ、そこに次世代の稚樹が見られる段階の森林です。

特徴として、

・樹木が老齢に達し、大木の枯死が見られる。

・大木の枯死や攪乱などの倒木によって、林冠に大きな穴が開き、成熟段階よりも光が差し込み、局地的に明るい環境ができる。

・小径木~大径木、成長が旺盛な木~衰退木、次世代を担う芽生えたばかりの樹木~枯死木まで幅広い樹齢層に恵まれた林分。

・林分の構造が複雑で、生物多様性や水土保全の機能が高い。

木材生産を目指す人工林は、老齢段階に至るまで育てることは、難しく(ほぼない)、人工林は成熟段階の途中で終わるとされています。

植えた木が、自然に枯死するまで維持し続ける人工林って、ないですよね・・・・。

老齢段階の森林のイメージ。

大小様々なサイズの樹木が、芽生えたばかりの樹木から倒木まで同時に存在する森林。

常緑樹の老齢段階。

そして、ここからが重要なところです。

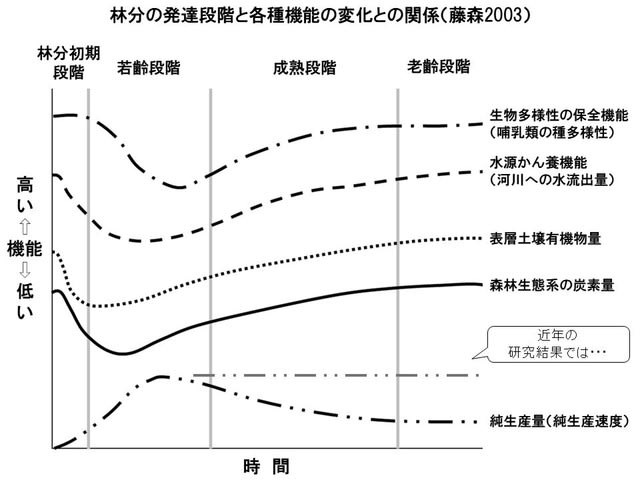

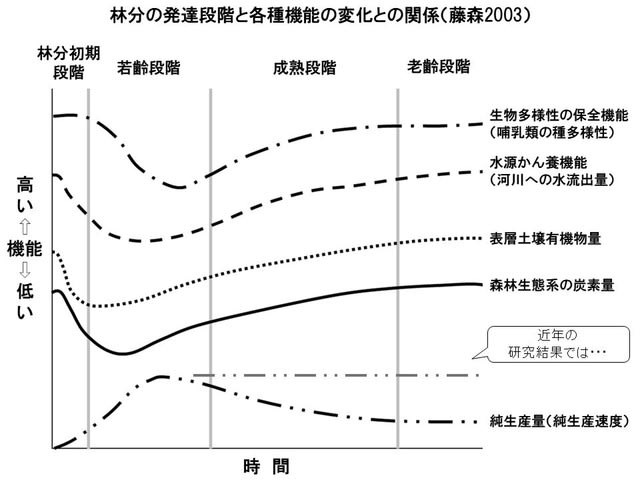

それぞれの段階において、発揮される機能が高い/低いを示したグラフを藤森先生が示しています。

純生産量は成熟段階を迎えると、低下するとされていましたが、近年、高齢人工林の研究が進み、成長は低下せず、横ばいという風に見直されています。

このグラフのとおり、水源涵養や生物多様性などの機能は、成熟段階から上がるとされています。

よく、「公益的機能重視の森づくりをしたい!」と言う方には、「成熟段階または老齢段階の森林を目指しましょう。」と説明すると同時に、それがいかに困難で、長い道のりであることを理解してもらい、後継者など人材育成も必要などのお話もさせていただいています。

「災害に強い山を作りたい。」

「水が豊かな山を作りたい。」

「生物の多様性が豊かな山を作りたい。」

こうした山づくりを目指すのであれば、目標は成熟段階の後期~老齢段階になります。

そのためには、目の前にある伐採跡地にどんな樹種を植え、どんな林分初期段階を作り上げるのか。

また、若齢段階の林分を迎えたとき(または目の前の若齢段階の林分)、どのような施業が必要なのか、をしっかりと観察し、考える必要があります。

次に、森林に期待する働きのアンケートでは、災害防止、温暖化防止、水源の涵養がトップ3で、その次が木材生産となっています。

そして、現在の齢級別森林面積。(※1齢級は5年生刻み。例:10齢級は46~50年生。)

成熟期を迎えつつある人工林が増えています。

これから、国民が期待する公益的機能の高まりが始まる段階にある人工林が増えてくる・・・とも考えられます。

もちろん、手入れが行き届いていない人工林もあるので、全ての人工林とは言い難いですが、公益的機能の高い森林に誘導していく可能性は0ではないと思います。

しかし、現状は、国民が期待する第4位の木材生産を進めるため、皆伐を推進する傾向にあります。

林分発達段階に基づき、現場を観察すると、その様子をうかがえる点が多々あります。

もちろん、若齢段階でも、環境や手入れ次第では、下層植生が生えている林分もあります。

でも、それは光が入りやすいという環境が加わっている可能性もありますし、下層植生自体がわずかな光環境を好む種類である可能性もあります。

様々な環境や条件が加わることによって、林分発達段階が100%、そのまま現場と一致するわけではないですが、現場毎にその傾向を観てみると、理論どおりだと納得いくものが非常に多いです。

林分発達段階、それぞれの段階が発揮する機能の高い/低い、齢級構成、国民アンケート。

それぞれをつなぎ合わせて考えてみると、どういう方向を目指すべきなのかな、自ずと見えてくる。と、個人的には考えています。

よく、水源涵養など機能別でゾーニングしていますが、機能別より発達段階をベースにゾーニングし、その段階に応じて、機能を柔軟に発揮させた方が良いのでは?と個人的には考えています。

成熟段階を迎えた木材の生産をどんどん進めていくべきなのか。

国民が求める公益的な機能の発揮を目指した森林づくりをどんどん進めていくべきなのか。

機能と木材生産と両立できる方法を進めていくべきなのか。

目標や方向性を機能に絞るのもいいですが、目指すべき森林の姿をイメージするなら、林分発達段階が分かりやすいと思います。

これも、1つの良い指標だと思うので、ご存じなかった方は、これを機に、興味を持っていただきたいです!

林分の発達段階など、こうした基礎的知識を理解し、身につけた上で、現場を見ると、山の見方が変わると同時に視野も広がり、そして、選択肢も広がり、山での活動がますます楽しくなります。

もちろん、森林散策でもこの知識は大いに役立ちます!

※2019年11月の記事を改編