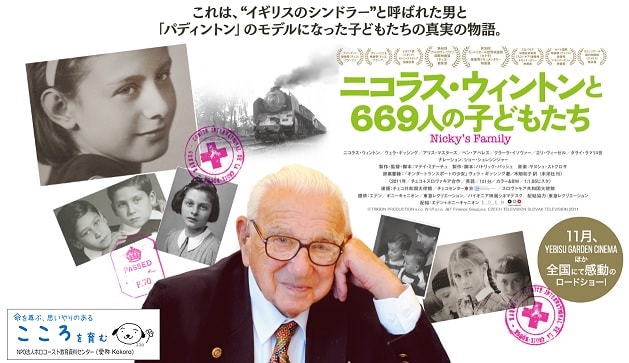

【 2016年12月24日 】 京都シネマ

オスカー・シンドラーとか杉原千畝とか、ナチスの横暴から人々を救ったという話は以前に何度も聞いたことがあったが、「ニコラス・ウィントン」という名は初めて聞く名前だった。それもそのはずで、救出活動から50年、戦後から40年以上もたった1980年の後半に、その妻によって屋根裏部屋からたまたま発見された【冊子=写真を含む詳細な記録簿】によって、初めて〝その事実”が分かったということだった。

【 ニコラス・ウィントン その人 】

イギリス人の彼が、どうしてチェコの子供たちをナチスの刃から逃れさすために行動を起こしたかということは映画の冒頭に簡単に触れられているが、杉原千畝のような外交官でもなく、シンドラーのようにナチの懐に深く入り込んでもいない一民間人の彼が、公的な機関の援助もなく、なぜそんな大胆なことができたのかということは驚きでもあるが、そのことを妻にも離さず、50年の長きにわたって、世間にも公にせず、秘密にしていたということは一層驚かされる。

自然体というか、謙虚というか、成果主義と目立ちたがり屋の多い今の世の中にあっては、信じられない出来事である。

【 再会 】

上の写真は、「救出作戦」の詳細データが入ったスクラップブックが見つけられ、それが持ち込まれた「BBC」により子供たちの行方を追う詳細な追跡調査が始まったが、その成果として「生放送の番組内でニコラスと再会させるサプライズ」が実行されて、放映されたその時の映像である。

このドキュメンタリーの真骨頂は、ナチスの脅威の忍び寄ってくる社会での、ユダヤ人たちが現実に抱いていた不安や恐怖をリアルに写し取っていることである。その時の状況に置かれたユダヤ人の見た恐怖というのは筆舌に尽くせないものに違いない。ただユダヤ人だけという理由で、富も地位も名声も関係なく脅威が押し寄せてくる。

【 母親 】

【 別れ 】

ましてや親の立場なら、自分の子供を何とか逃したい気持ちは当然ある。

『サンドイッチの年』『サラの鍵』『黄色い星の子供たち』『ソハの地下水道』『縞模様のパジャマの少年』『ソフィーの選択』

『シンドラーのリスト』『カティンの森』『ふたりのトスカーナ』『パティニョールおじさん』『赤い鼻のピエロ』『ナチス、偽りの楽園』

『ぼくの神様』『コルチャック先生』『蝶の舌』『愛を読むひと』『独裁者』『野獣たちのバラード』『アウシュビッツの女囚』

『善き人』『善き人のソナタ』『さよなら子供たち』『さよならアドルフ』

・・・・これら、過去に見た《ナチの横暴残虐行為》に関する映画のそれぞれのシーンを思い浮かべ、今回のスクリーンを見ていると、その時の親の気持ちはどんなものかと思うと想像を絶する。

1939年9月1日、ドイツのポーランド侵攻による第二次世界大戦勃発のため、250人を輸送するはずの最大の輸送が中止を余儀なくされてしまう。その列車でイギリスに逃れるはずだった子供たちの多くは、その後、アウシュビッツに送られガス室で葬られてしまう。

もちろんその親たち、その他多くのユダヤ人やその同胞、民衆の立場に立つ人たちがガス室に消えている。

以下の人々は、紙一重で生かされた人たちだ。

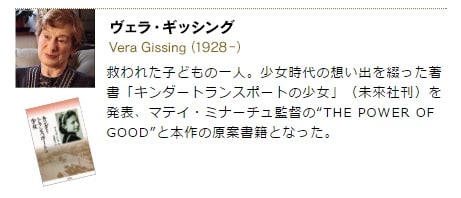

【 ヴェラ 】

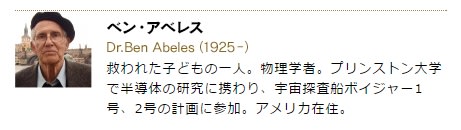

【 ベン 】

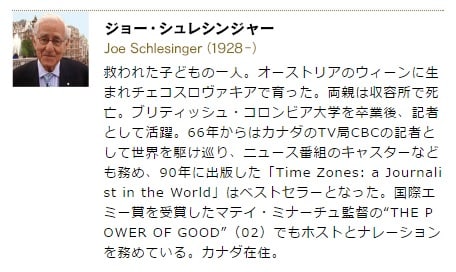

【 ジョー 】

【 エリ 】

ニコラス・ウィントンは最後の移送で救えなかった子供たちのことを思い、それまでの事実を公表できなかったとしている。

そして、2015年7月1日、彼が救った子どもや孫たちに囲まれながら106歳で天寿を全うした、ということである。

『ニコラス・ウィントンと669人の子どもたち』-公式サイト