河南橋の近くにある建具屋さんの材木置き場の空き地で「瓦当て(かわらあて)」をしていた。

10センチほどの割れた瓦を拾ってきて、地面に立てやすく、投げやすいようにコンクリートでこすって加工する。

グッパーで二つのチームに分け、5、6メートルほど離れた二本の線を引き、攻撃側と守り側に別れる。

守り側は線の上に瓦を立てる。攻撃側がそれを瓦で倒す。全部倒すことが出来れば次のフェーズ(段階)に移って攻撃が続けられるが、一つでも残れば攻守交替になるという遊びだ。

フェーズは、足の甲から始まって、膝・股・腹・胸・肩・額・頭に瓦を乗せて当てるるという具合にグレードアップしていく。

攻撃側が、片手をグーにして胸にひっつけ、その上に瓦を乗せて当てるフェーズになった。

攻撃側のコウンチャンがトモヤンの瓦をねらって見事に倒した。

「あかん。胸から手がはなれてたやん!」とトモヤンが言った。

「はなれてないわ!」とコウチャンが言い返した。

「はなれてた。じぇったいにはなれてた!」

「はなれてるかい。天の神さんに誓うてもはなれてへんわ!」

言い合いになっていくうちに興奮してきたのか、コウチャンが左手でトモヤンの胸ぐらをつかんだ。

トモヤンがその手を振り払ううとしたが空振りして、その手がコウチャンの鼻先に当たった。

カーとなったコウチャンは右手をグーにしてトモヤンの頬っぺたを殴った。

カシアスクレーのような強烈なパンチだった。

トモヤンは頬っぺたを押さえながらしゃがみこみ、ウワ、ワワワ、ワーと大きな声で泣き叫んだ。そして、瓦を拾ってコウチャンに投げつけようとした。

「こら! やめんかい!」

黒色の大きな自転車に乗った春やんだった。

「なにケンカしとんねん!」と言いながら、月光仮面がオートバイを止めるように、二人のそばで自転車を止めた。

「ケンカみたいしても何の得にもならんやろ!」

ああ、大事にならなくてよかったとホッとした。

「お前らもなんで止めにはいらへんねん!」と大きな目でにらまれた。

みんなシュンとなった。

「瓦が当たって血ーでも出たらどないすんねん!」と言いながら、積んであった材木の上にあぐらをかいて座った。

「川面(かわづら)の子は川面の子どおし仲ようせなあかんのじゃ!」といいながら、わいの前に座れという手振りをした。

みんなは体育の時間に先生の説明を聞くように体育座りで春やんの前に座った。

「今、お前らが座っている所は昔なにあったか知ってるか?」

「・・・?」

「ここは船溜まりというて、仰山のの舟が止まってた所や」と言って、ズボンのポケットからワンカップを取り出し、シュカーンと開けてゴクリと一口飲んで、春やんが話し出した。

②につづく

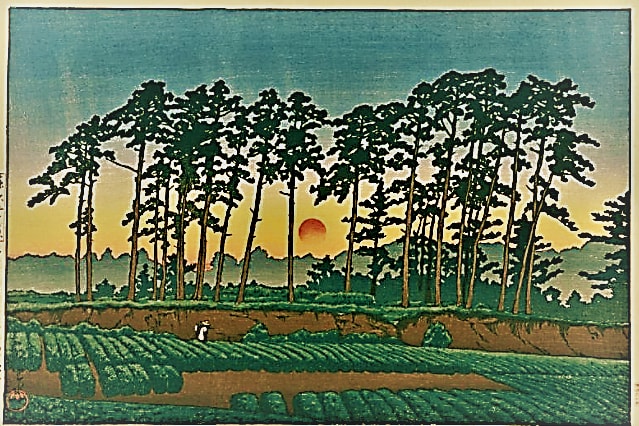

※上の絵は川面出身の故鶴島そんのスケッチ。下は河南橋から見た今の川面の浜。