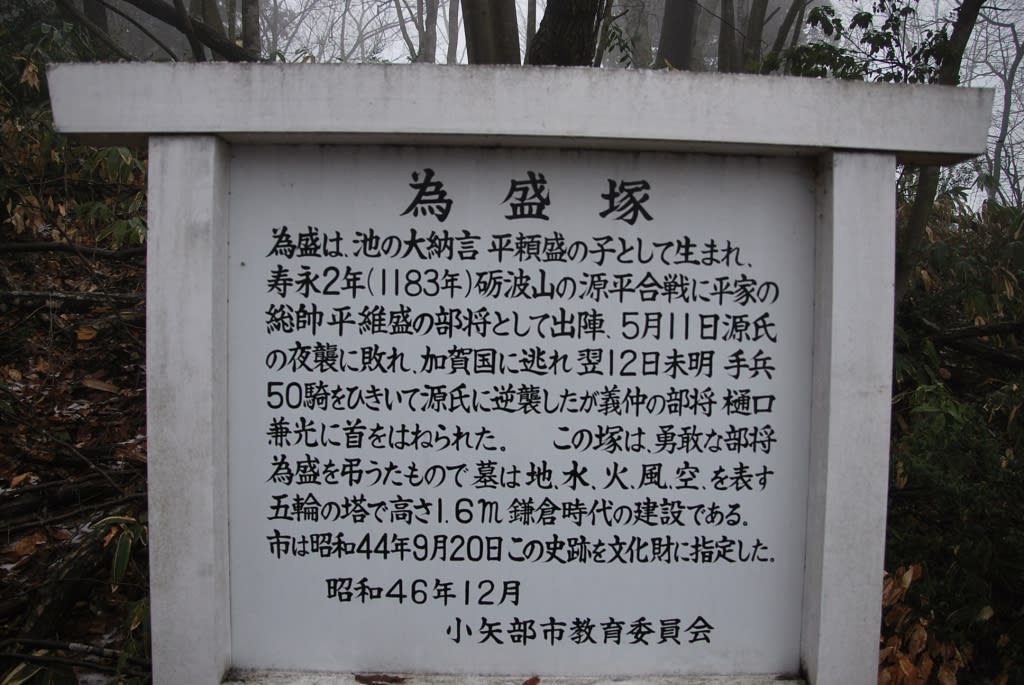

平為盛?-1183は平安時代末期の武将で平頼盛の次男にあたります。 子に駿河守平俊盛がいた。 1175年紀伊守、1181年加賀守に任ぜられ、兄平保盛と共に同年9月には熊野討伐に出陣。1183年5月12日、倶利伽羅峠の戦いで木曽義仲の部将樋口兼光に首をはねられ討死したと『源平盛衰記』には記されている。 しかし、『愚管抄』では都落ちに際して父・頼盛の使者を務めたと記述されている。 為盛が討死した倶利伽羅峠には、「為盛塚」があり、小矢部市教育委員会による説明碑では 『 為盛は池の大納言平頼盛の子として生まれ、寿永2年(1183年)砺波山の源平合戦に平家の総帥平維盛の部将として出陣、5月11日源氏の夜襲に敗れ、加賀国に逃れ翌12日未明、手兵50騎をひきいて源氏に逆襲したが、義仲の部将樋口兼光に首をはねられた。この塚は、勇敢な部将為盛を弔うたもので、墓は地、水、火、風、空を表す五輪の塔で、高さ1.6m、鎌倉時代の建設である。』 とある。

父・頼盛は壇ノ浦の戦い後唯一、都で大納言の職を全うし生き残った平家の一門である。 母・池の禅尼は公家の藤原宗兼の娘で、清盛の父・忠盛の後妻となった。 忠盛の死後は落飾して尼となり、住んでいた屋敷(現在は京都国立博物館がある)が池殿と呼ばれていたために彼女自身が池の禅尼と呼ばれたのである。 平治の乱で頼朝は父・義朝を尾張国で家臣のだまし討ちにあって亡くし、はぐれているところを平頼盛に捕えられた。 頼盛は淡路の由良一帯だけではなく、尾張国一帯をも治めていたことが後に幸いする縁となった。 池の禅尼の次男で頼盛の弟が、頼朝に似ているという理由で、頼朝の助命を清盛に懇願したの池の禅尼であり、全くの善意によるものであった。 通常的の子供である男子が助けられることはありえない。 まして当時頼朝は13歳であり立派な大人であるからなおさらである。 もちろん清盛は最初ははねのけたが、池の禅尼の懇願が並大抵ではなかったのであろう、結局助命された。 頼朝助命は後に平家滅亡を招くこととなる。 頼朝は後に、弟の範頼、義経を殺した非常の人であるが、平頼盛つまり池殿にだけは弓を引くな、と部下に厳命していたという。 また、頼盛の妻は大納言の局と云われ、八条女院(鳥羽天皇の皇女で母は美福門院)の乳母の子であり、 後白河法皇に近い人脈の出身であったためか、平家一門のなかで唯一法皇側であったことが生き残れた原因の一つと思われる。 木曾義仲の大軍が京に迫ったとき一門の都落ちとは逆に、都に戻り鎌倉の頼朝のところへ行って保護を求めた。 後白河法皇から平家追討の院宣がでていたから、いくら池殿に恩義があるとはいえ、本人は亡くなっていたし、大きな賭けであった。 ところが東下りは成功し頼朝と対面すると館を与えられ、頼朝の計らいにより所領が与えられ、元の官職に復帰し正二位権大納言に返り咲いたのである。 実は頼盛が頼朝と対面するとき、丸腰で息子だけを同行させた。 つまり武士を捨てる意思を頼朝に示し公家として生きる覚悟を示したのである。 こうして平頼盛は公家として生きることによって一門で唯一生き残ることができた。