LINUXに関する自分用のメモなのでちょっと分かりずらいと思います。

適当に読み飛ばしてください。

---------------------------------------------------------

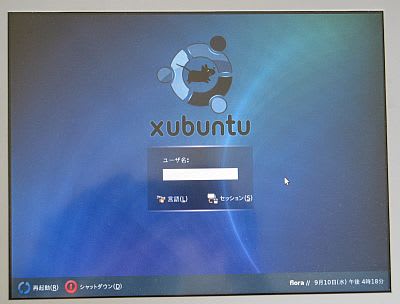

Vine Linuxのデスクトップとネットワークの設定画面。

約1年前から古いノートPCにLinuxを入れて使っているが、無線LANカードが使えたり、使えなかったりで困っていた。

古いPCでLINUXとWindows2000を動かす <<--Windowsと混在

有線のLANは問題なく使えたが、

無線LANカードは設定がものすごくめんどうだった。

要するに、コマンドラインからVI等のエディタでネット関連の設定ファイルをいくつも変更しなければならなかった。

そんなわけで、無線LANで使えていたが、なぜか使えなくなってしまった。

多分、設定ファイルの関係がおかしくなったんだろうが、全部見直すのも面倒になりなおしてませんでした。

Linuxの種類はVine Linux(バージョン3)というものを使っていたが、今年2月にバージョン4.1がリリースされたのでバージョンアップすることにした。無料です。

Vine Linux公式ホームページ <<-ここからダウンロード

サポート付きの有料版もあるので注意。

詳細もここをみてください。

Linuxは普通は無料なのでお金はかかりませんが、設定等の関連があまり親切ではなかった。

でもVine Linuxはわりと

インストールはカンタンで、(一番気に入っているところですが)

1枚のCDに収まるほどコンパクトなんです。

インストール用CDはVine LinuxのHPからダウンロードできますので、それをCDに焼けばインストール媒体はすぐできます。

インストール媒体からインストーラの起動ができますのでFDもいりません。

元のノートPCには

Windows2000も入っているので、これはこのままにLinuxだけを4.1にすることにしました。

「バージョンアップ・インストール」もあるのですが、

「もしかして、4.1では無線LANもカンタンに設定できるようになっているのでは?」

と、思い新規インストールにしました。

(Windows2000はそのまま残ります)

予想通りインストールはカンタンに終わりました。

指定したのは、

キーボードが日本語かどうか、ディスプレイのサイズと解像度、ユーザ名とパスワードなどカンタンなものだけ。

無線LANカードはバッファローの

WLI-PCM-L11GP(11Mbps)という古いカードです。

インストール後、GUI画面でネットワークの設定をしました。

「デスクトップ」->「システム管理」->「ネットワーク管理」

で無線LANのパラメータ(

ESSID、暗号キー)を設定し「有効」にする。

(デフォルトでDHCPになっている)

なんとこれだけで無線LANカードが使えるようになりました。

Windowsではこの程度でカンタンに繋がりますが、LinuxやUnix系は、まあ、ともかくいろいろなファイルをいじったりプロセスをリスタートさせたりで大変でした。

そういう意味でWindows程度にカンタンになりました。

ただし、Vine Linuxに入っている無線LANカードの種類以外は(多分)カード情報などを追加しないとだめだとおもいます。

ちなみに、最近のバッファローの無線LANカード「

WLI-CB-AMG54HP」(高速版)はカードをさしても認識しません。(同じPCでWindows2000では使えます)

インストール後

「音がでない」トラブルあり。

無線LANが動いたので、HPをみたりメールの試験をしたりしていたが、CDプレーヤーも入っていたのでCDを聞きながらやろうとしたら「音がでない!!」

どうも、インストール時にサウンドの設定がされてないようだ。

(多分、私のPC固有の問題で一般的にはインストール時に認識されるとおもう)

解決方法

・端末モードを起動する。

・スーパーユーザーモードに変更(

suコマンド)

・サウンドカードの認識ソフトの起動

(

/usr/sbin/alsaconf)

・alsaconfで自動認識させサウンドカードを指定する。

以上で音がでるようになりました。

いろいろ分かったこと

1.Vine Linuxの無線LAN設定はとても楽になったが、無線LANカードはちょっと古めのものを使ったほうがいい。最新カードだと情報登録されてない可能性がある。

2.マルチブート(Windowsとの共存)が可能だが昔はLILOというローダーだったが、GNU GRUBになりいろいろ変更がカンタンになった。

(1台のノートPCでLinuxもWindowsも使えるのは便利です)

3.バージョンアップ(3->4.1)されなんとなく早くなったようなきがする。

Windowsより仕掛けがカンタンなせいかインターネットでHPを見ていても早い感じがする。

まあ、WindowsXPやVistaになりPCの性能が高くないと快適に使えなくなったが、Liniuxなら比較的性能が低いPCでも快適です。

Linuxならウイルスやスパイウエアにも強いので余ったPCへ入れておくといいですよ。

<<--1日1回「投票」お願いします<<梅>>

<<--1日1回「投票」お願いします<<梅>>

これはSlaxというLinux

これはSlaxというLinux これは昔からの使ってるPuppy Linux

これは昔からの使ってるPuppy Linux <<--「投票」してくれるとうれしい!<<梅>>

<<--「投票」してくれるとうれしい!<<梅>>