本日、神山町の当宮御本社東面にて進めておりました、石玉垣建立事業の第二期分、無事竣工を迎えました。

この事業は平成30年(2018)の台風で、御本社本殿屋根、稲荷社屋根、社務所各所などに被害が発生し、その修繕費用の寄進を目的として募財活動が企図され、おりしも平成から令和の御代替わりの節目でもあった事から、今上陛下の御即位記念事業として進めていく事となりました。

そしてその寄進者の赤誠の真心を顕彰するものとして、石玉垣に寄進者のお名前を石刻し建立する事となり、令和元年(2019)から当宮社頭を中心に募財活動を開始しました。

しかしコロナ禍により、当初令和2年(2020)春に竣工を迎えるはずが、1年8ヶ月もの間、工事は中断。コロナ禍が少しく収まってきた令和3年(2021)が、ちょうど当宮主祭神の嵯峨天皇さまが梅田に行幸になられて1200年の慶節であった事から、その年の11月10日に一旦、第一期分として竣工を迎えましたが、一部の石玉垣がまだ無名で残ったままとなっておりました。

その後、残った石玉垣を第二期分として、引き続き寄進を社頭案内などでお呼びかけしておりましたが、令和4年(2022)にウクライナとロシアの戦争が勃発し、全てのものが値上がりするという状況となった事から、社会情勢の見通しも厳しくなり、ますます寄進をお願いするに忍びない状況となってしまいました。

当宮としても、これは長期間にわたる事業となるものと覚悟しておりましたが、しかしながら、そのような状況にも関わらず、その後、当宮氏子崇敬者の皆様からお支え申し上げたいというお申し出を、お一人、またお一人と頂き、無事残柱分すべてのお名前が埋まり、

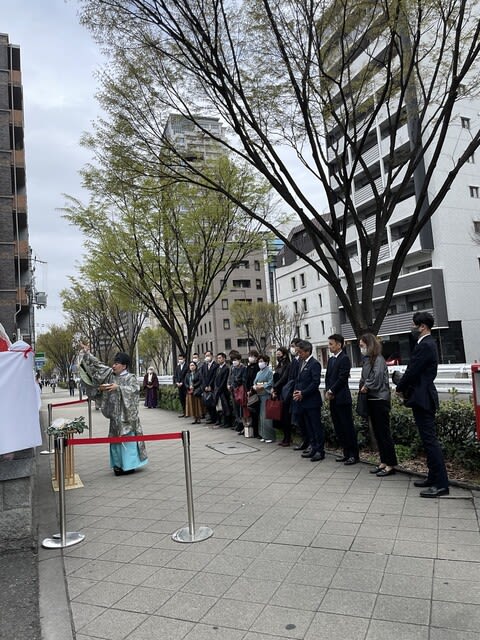

そして本日、令和5年3月25日に石玉垣建立事業 第二期分の竣工奉祝祭を迎える事が出来ました。

天気予報では先週の段階では大雨となっておりましたので、覚悟しておりましたが、本日を迎えてみれば、穏やかに晴れわたり、また桜の花も満開となっておりました。実は日本で一番最初に桜のお花見をされたのは、記録上では当宮主祭神の嵯峨天皇さまが最初といわれており、まるで大神さまが本日の事を言祝いでおられるかのようでした。

また今日、3月25日は同じく主祭神の菅原道眞公ともゆかり深き日であり、旧暦の2月25日が道眞公が薨去された日といわれており、今の暦に合わせると、ちょうど今頃であり、当宮では古くは「菜種御供」という神事を行う日でありました。それに因み、本日の御神饌には菜の花を添えて奉仕申し上げました。

こうした当宮主祭神の御二柱にゆかり深き日に、竣工奉祝祭を迎える事が出来ました事、きっと大神さまのお引き合わせと感じる思いでした。

鎌倉時代の『御成敗式目』の第一条には「神は人の敬により威を増し、人は神の徳により運を添う」とあります通り、美々しく建ち揃いました石玉垣は、大神さまの御稜威を更に増し、氏子崇敬者皆様への御運へと繋がる事でしょう。

またこれを持ちまして、準備から数えますと平成30年から進めて参りました玉垣建立事業の全てを事終える事が出来ました。 第一期分も含めまして、御奉賛頂きました皆様のお名前の石玉垣は永く当宮に建ち続け、きっと後世に、コロナ禍という厳しき時代にお宮を支えた人々として讃えられる事と思う次第です。

この度の石玉垣建立事業に御奉賛を頂きました皆様には、大変厳しき世情の中、御奉賛の誠をお捧げ頂き、また本日ご多忙の中、竣工奉祝祭にご参列を頂きありがとうございました。