■9月16日/T-モバイル・アリーナ,ラスベガス/WBA・WBC・IBF3団体統一世界ミドル級タイトルマッチ12回戦

統一王者 ゲンナジー・ゴロフキン(カザフスタン) 引分12R(1-1-1) 元WBC王者/WBC及びWBA3位 カネロ・アルバレス(メキシコ)

「What is that!? What is that!? 」

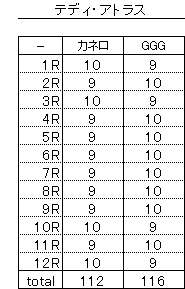

硬骨漢テディ・アトラスの容赦ない怒声が、ESPNのスタジオ中に響き渡る。

「カネだ!。すべてがカネによって支配されている!。」

「政治力と資金力を持つ有力プロモーターは、(ビッグ・マネーが動くメガ・ファイトになればなるほど)自らのメガネに適った審判を起用するよう、コミッションに圧力をかける。リマッチは、また大金を引き寄せるだろう。それが狙いだ。」

「何よりも大切に守らなければならないもの(フェアネス&ジャスティス)を、ボクシングは平然とその手で握り潰し、いとも容易く切り捨てる。なんてザマだ!。」

中継でアトラスと議論をかわす筈のスティーブン・スミスも発言を遮断され、画面の向こうで暫し棒立ち。口を挟む間を見出す間もなく、ひと息着くのを待つしかない。すっかり見慣れた光景とは言え、アトラスの活火山ぶりは相変わらずだ。

※映像:Teddy Atlas SCREAMS at Stephen A Smith over GGG vs Canelo Result (Heated Debate)

https://www.youtube.com/watch?v=fvilQ3GOHm4

ジェフ・ホーンが大番狂わせでパッキャオを破った時も、現地オーストラリアに飛んだアトラスは、ESPNの解説席で歯に衣着せぬお馴染みの弁舌を全開にし、口を極めて判定を批判していたが、今回の爆発ぶりはあれ以上だ。

プロデビュー前のマイク・タイソンを筆頭に、十指に余るチャンピオンとコンテンダーのコーナーを率いたアトラスは、数少ないカス・ダマト直系の生き残りであり、頑固一徹,直情型の瞬間湯沸かし器としてもつとに有名だが、とりわけ不正の匂いに対して過敏に反応する。

彼の鼻は、僅かな腐臭も逃すことなく、瞬時に嗅ぎ分ける。そして少しでも怪しいと感じた途端、凄まじい勢いで怒りが噴出。一度そうなったら、もう止まらない。堰を切ったように、終わりのないマシンガン・トークを炸裂させる。

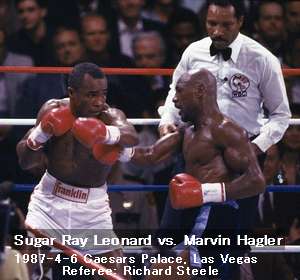

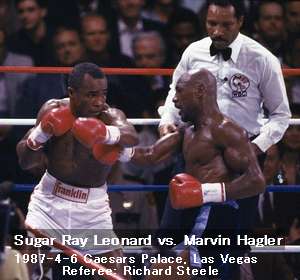

今を去ること30年前、シーザース・パレスの特設リングで相まみえた、マーヴィン・ハグラーとシュガー・レイ・レナードの歴史的なファイトを引き合いに出し、「何故、ラスベガスで同じ過ちが繰り返されるのか?」と狼煙を上げる記事も散見されるが、こんな形でムシ返されるのは、マーヴェラスとスーパー・エクスプレスのお二人も本意ではないと推察する。ご両人とも突撃インタビュー(?)に応じていたが、いくらハグラー押しの私でも、レナードには同情を禁じえない。

世界の中量級と言うより、ボクシング界を牽引するトップ・スター同士の激突。拮抗した内容と展開を打破すべく、懸命に前に出て決定打を狙い続けるファイターと、後退しながらも適時コンビネーションをまとめるボクサータイプの闘い。わからなくもないけれど、レナードとカネロとではまるでスタイルが違う。

カネロと彼の支持者には申し訳ないが、到達したボクシングのレベルもワンランク異なる。これは、ハグラーとGGGにも言えることだ。GGGがハグラーやモンソンより強いと、真剣に信じ論じる若いファンが多数派かもしれないが、34歳のハグラーが2歳年少のレナードを相手に、どれだけの運動量と手数を投じたか。

ハグラーは792発のパンチを放ち、うち293発を着弾(約37%)させた。レナードも629発を繰り出し、半数近い306発を命中(約49%)させている。対する35歳のGGGは、703発の手数を振るい、カネロに当たったのは218発(約31%)。最も油が乗り切った27歳のカネロは、505発しかパンチを出すことができず、着弾も169発(約34%)で終わった。

手数がすべてではないと、私自身繰り返し記事の中で述べてきたが、眼疾で引退を表明し、3年近く実戦から離れていたレナードがあれだけ足を使いつつ、600発を超える手数でハグラーのキツいプレッシャーに応戦し、50%近い命中率を残したことは、それだけでも驚異的と表するしかない。

長いブランク明けという大きなハンディを背負い、ミドル級での調整にも挑まなければならなかったレナードは、ハグラー戦に際してありとあらゆる条件を突きつけたが、最もこだわったのが(独断専行のWBCが推進する)12ラウンド制だった。ハグラーは15ラウンド制を主張したが、実現のイニシャチブを握るレナードの主張を丸呑みせざるを得ず、WBAとIBF(15ラウンド制を維持してWBCと対立/WBOは発足していない)のベルトを放棄する。

※試合映像:レナード VS ハグラー戦

https://www.youtube.com/watch?v=WJQhQLQoT2c

スタミナに最大の不安を抱えていたレナードは、後半恐れていたガス欠に陥った。それでも露骨なクリンチ&ホールディングに頼ることなく、残り少ない力を総動員して足を動かし、必死に手数をまとめにかかった。試合終了直後のレナードは、即座に両手を上げて勝利を誇示したが、実際には立っているのが精一杯。アシスタント格のコーナーマンとスタッフの肩を借りなければならないほど、疲労困憊の極に達していた。

後半~最終盤にかけて、さしものハグラーも疲労の色を滲ませたが、ガソリンタンクにはまだ余裕があり、15ラウンド制が採用されていたら、13回~14回にかけてショッキングなKOシーンが訪れていた可能性は高い。GGGとカネロも、終盤までクリンチのないクリーンな試合ぶりで、近年なかなか見られない好ファイトだったことに何ら異存はないけれど、2人とも消耗が激しかった。

話が脱線してしまった。閑話休題。

圧倒的な強さを発揮できなくなった(?)とは言え、相変わらずの攻撃的なスタイルをGGGは維持し、強力なプレッシャーでカネロを後退させる。メヒコのスターは、どうしてもディフェンス重視にならざるを得ず、互いに決定打を奪うまでには至らない。

終始前に出てジャブを放ち、上下に打ち分けるコンビネーションで、絶え間なく崩しの努力を続けたゴロフキン。気の毒としか表現のしようはないが、興行の主役はあくまでカネロ。ホーム・アドバンテージも込みで、ドロー裁定も止む無し・・・とまあ、そんな風に一件落着に結論を誘導できなくもないのだが、異常としか思えない愚かなスコアを付けたジャッジの1人が、終幕の大団円を台無しにしてしまった。

問題の審判は、開催地ネバダ州から選出されたアデレイド・バード。400試合以上の公式戦を担当してきたベテランで、能力と適性を認められた女性ジャッジ(まだまだ数は少ない)の1人。ジャブ(軽打)&ペースポイントを金科玉条のごとく信奉するのは、本場アメリカの審判たちに一般的に見られる傾向と言っていいが、この人もまた、下がってボクシングしている(ように見える)方を高く評価したがる。

ドネアが王座を失った昨年11月のS・バンタム級タイトルマッチでも、他の2人が116-112の4ポイント差だったのに対して、この人だけは118-110の8ポイント差でジェシー・マグダレーノを支持した。繰り返しになるが、こうした傾向はこの人に限ったことではなく、米本土で活動する公式審判員に共通するものだという、基本的な認識を共にする必要がある。

そうしたベースの上に立ってなお、「今回のジャッジは、いくら何でも酷過ぎる。有り得ない。」と、在米識者や専門記者,現役トップボクサー,元王者たちからマニアまでが本気になって、カンカンガクガクやり合っているというのが実情。

「疑惑の判定」を巡るオールド・テディの大噴火は、もはや恒例行事と化した感もあり、「またやってるよ・・・」と冷ややかに見つめる人々も一定の割合で存在するし、「高圧的かつ扇情的で、冷静な判断力を失っている。彼のヒステリックな発言を、けっして真に受けてはいけない。」との批判がある一方で、「彼ほど正直な人間は珍しい。だからこそ、力のあるプロモーターたちから疎まれる。ボクシングの内側では生きづらい。」と、信頼を寄せる者も少なくない。

その昔、いわゆる「55年体制」にどっぷり首まで漬かった我が国の万年野党に、”国会の爆弾男”と異名を取る名物議員がいたが、さしづめテディは、”王国アメリカボクシング界を揺るがす爆弾男”といったところか。そしてその爆弾が、ドカーンと起爆するケースが最近余りに目立つ・・・との問題提起もある。

さて、くだんの女性ジャッジだが、いつもいつも偏向報道ならぬ”偏向採点”をやらかしている訳ではない。記事の下に、思いつくまま”偏向ジャッジ”を並べてみた。アデレイド・バードが関わった試合も幾つか出てくるが、ノーマルなスコアリングをちゃんとやっているケースが確認できる。だからこそ長いキャリアを積み重ねることができたのであって、毎回のようにおかしな採点を繰り返していたら、いくら温情裁定のネバダ州とは言え、とっくの昔にクビになっているだろう。

スポーツ・イラストレイテッド誌(以下スポイラ)の記事をつまみ食いする格好で、「この女性ジャッジは、カネロがチャベス・Jr.と戦った時も、フルマークの採点を付けた。」と、事実を何も調べずに書いている愚かな記事が国内のネット上にも存在するが、カネロ VS チャベス・Jr.戦は、3名のジャッジ全員がフルマークだった。アデレイド女史1人が、トチ狂ったスコアを付けた訳ではない。

※スポイラの関連記事

<1>Watch: Teddy Atlas Was Not Pleased With Canelo-GGG Decision

9月17日/Khadrice Rollins

https://www.si.com/boxing/2017/09/17/canelo-ggg-teddy-atlas-upset-decision-video

<2>SPEAKING OF CHAVEZ

My friend Fred Sturnburg sent me this picture of Chavez’s prediction:

9月17日/Mike Harris

https://www.si.com/boxing/2017/09/16/canelo-alvarez-gennady-golovkin-ggg-fight-live-blog-updates-analysis

<3>Boxing Judge Adalaide Byrd Has A History Of Unpredictable Results

9月17日/Chris Chavez

https://www.si.com/boxing/2017/09/17/gennady-golovkin-canelo-alvarez-adalaide-byrd-scorecard-history

なおかつ、カネロのフルマーク判定勝ちは妥当な判断であり、どこからも文句は出ておらず、誰が見ても納得のスコアリングだった。

※カネロ VS チャベス・Jr.戦(今年5月/T-モバイル・アリーナ/ラスベガス)のオフィシャル・スコア

*アデレイド・バード(ネバダ州):120-108/デイヴ・モレッティ(ネバダ州):120-108/グレン・フェルドマン(コネチカット州):120-108

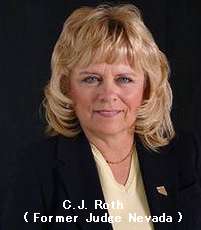

カネロとパッキャオ絡みのトラブルが原因で、自ら審判の職を辞することになったもう1人の女性ジャッジ,C・J・ロスも同様。彼女も主にネット上で猛烈な批判を浴びまくり、半ば嫌気がさしたのだろうが、ネバダ州アスレチック・コミッション(以下ネバダ州AC)の慰留(一応体裁は整えた)をやんわりと断り、静かな私生活を取り戻している。

そして私も、118-110は流石にまずいと思う。GGGに2ラウンドしか与えないというのは、不正を疑われても返す言葉がない。オールド・テディの過激な告発に、素直に賛同する。

ただし、アデレイド女史がカネを受け取っていたのかどうかまでは、当然断言することはできない。ご本人は断固否定するだろうし、明確な証拠が出てくることはまずない。本当に不正に手を染めていたとしたら、基本的に関係者全員が墓場まで持って行く。暴露本を絶対に書かない保障もないけれど、最悪の場合、命を危険に晒しかねない。

「審判の不正疑惑は門前払い」が鉄則のネバダ州ACは、キース・カイザーから事務局長のポストを引き継いだボブ・ベネットが、早速「不問に処す」とプレスリリースを出した。いつものことながら、迅速かつ徹底している。ファンやマニアの批判など、どこ吹く風の体・・・。

※関連記事と映像

<1>NSAC Exec Defends Judge Adalaide Byrd After Canelo vs. GGG Scoring

9月17日/bleacherreport:Rory Marsden

http://bleacherreport.com/articles/2733628-nsac-exec-defends-judge-adalaide-byrd-after-canelo-vs-ggg-scoring

<2>NSAC Bob Bennett Spars With Reporter Over Adalaide Byrd Card. Canelo vs GGG HoopJab Boxing

https://www.youtube.com/watch?v=SCBFCtpYElw

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

□リング・オフィシャル

副審:

アデレイド・バード(米/ネバダ州):110-118(カ)

デイヴ・モレッティ(米/ネバダ州):115-113(ゴ)

ドン・トレッラ(米/コネチカット州):114-114

主審:ケニー・ベイレス(米/ネバダ州)

※HBOのアンオフィシャル・ジャッジ:116-112でゴロフキン

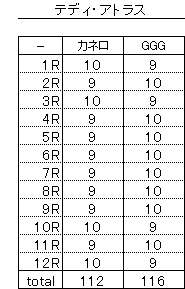

※テディ・アトラスのスコア:116-112でゴロフキン

※浜田(WOWOW解説/帝拳代表)元王者のスコア:116-112でゴロフキン

※管理人KEIのスコア:116-112でゴロフキン

おそらくだが、この試合を観戦した多くの人たちが、専門家も素人も関係なく、概ね116-112に落ち着くのではないだろうか。接近したラウンドが続いたのも事実だが、10ポイント・マスト・システムに充分慣れた者なら、今回の試合はそれほど迷わずに割り振れると思う。”ジャッジ泣かせ”とまで、言い切っていいのかどうか。

T-モバイル・アリーナに集結したヒスパニック系の大観衆が、「カネロ!カネロ!」の大合唱で熱烈なバックアップを惜しまず、WOWOWの熱血実況,高柳アナも指摘していた通り、興行の顔,看板はあくまでカネロ。

最終ラウンドの終了と同時に、両雄ともにバンザイ・ポーズ。陣営同士が互いに勝利をアピールして譲らないリング上に比して、ヒスパニック系のカネロ大応援団も含めて、2万人超の観客の多くが、GGGがベルトを守ったと感じていのでは。

マイケル・バッファーがスプリット・ドローの裁定を読み上げると、当然のようにブーイングが巻き起こる。しかしその”Boo!”は、けっしてアデレイド女史のワイド過ぎるビッグ・マージンに対してのみ、向けられたものではなかった。ドローを付けたトレッラも込みで、「正しいスコアを!」との抗議であったに違いない。

正直な気持ちを告白すると、終盤の攻防を見ている最中、「このままだと、GGGは負けにされるかもしれないな。」と思った。興行の運営自体が、”カネロの載冠ありき”で進められていたことに加えて、両雄ともに決定打を欠いている。手数と前に出る姿勢、すなわちアグレッシブネスでGGGが上回っているのは誰の目にも明らかだが、カネロもかつてないほどキレるパンチを、少ないながらも打ち返していた。

そして上述した通り、現代アメリカの審判たちは、下がってボクシングしている方を評価したがる。拮抗したラウンドを、すべてカネロに持って行ったとしても、ちっとも不思議じゃないと、そんな気がしてしようがなかった。

例えば、開催地のネバダから選出されたアデレイド女史とモレッティが、小差(3ポイント程度)の1-1で割れる。残った1人、コネチカットから呼ばれたトレッラが、1~2ポイントの僅差でカネロを勝者にする。これもまた、典型的な”ラスベガス型スター・ディシジョン”のありようだからだ。

私にとっては、アデレイド女史のワイド・マージンよりも、ドン・トレッラのドローがより重要な意味を持ち、かつ辟易とさせられる。

「(一進一退に見える展開になった場合)カネロの載冠ありきではなく、”ドロー(再戦)ありき”だったのか・・・。」

ポスト・ファイト・インタビューやプレス・カンファレンスでは、GGGの潔さに好感を感じた。リング上でマイクを向けられた際、「(倒せなかった)私が悪い。」と語り、すっきりしないドロー裁定をファンに詫びたGGGには、少しも気負った様子がなく、速やかな再戦と勝利への堅い決意,自信が滲み出ていた。

同じくリングの上で、マックス・ケラーマン(HBO)のマイクに向かって自らの勝利を声高に主張し、「(ゴロフキンは)言われているほどじゃない。パワーも思ったほどじゃなかった。再戦で決着を着ける。」と強弁するカネロは、少なからず残念な印象を残してしまった。

この日のカネロが、最高の状態に仕上がっていたのは疑う余地がない。切れ味抜群のパンチでGGGを幾度となく下がらせ、チャンピオンシップ・ラウンド(ラストの11~12回)のうち1つは取られたものの、決死の覚悟でラストの12回を取り返し、トップ・ファイターの意地とプライドを示す。しかし同時に、伸びシロの限界に達した感も否めない。

リマッチは来年5月(シンコ・デ・マヨに合わせて)にセットされるとのことだが、それまでに、フィジカル&テクニック両面でさらなるブラッシュアップを望めるのかどうか。今回の出来に、さらなるプラスアルファを上乗せすることが可能なのか。そこは流石に厳しいのでは・・・。

パーフェクトな全勝記録こそ途絶えたが、無敗レコードを更新してV19を達成。統一チャンプGGGの足元に忍び寄る危機にも、我々は言及せねばならない。今をときめくGGGにも、黄昏が迫っている。

加齢+防衛疲れによる下降線を、ゴロフキンは明確に示したと表すべきだ。2~3年前のGGGなら、中盤~後半のどこかでカネロをし止めていただろう。致命的なダウンを奪い、レフェリーストップを呼び込んでいた確率が高い。「思っていたほどじゃない」とのカネロの言い訳にも、相応の実感が込められていた。確かにGGGも落ちている。

カネロのシャープネスとハンドスピードは、GGGのコーナーを守る名参謀アベル・サンチェスにも脅威だった筈。GGGは何度となく出足を逡巡し、その間を逃さずカネロに突かれる場面があった。

パンチにウェイトを乗せるべく、前傾姿勢を強める必要が生じ、GGG一流の後傾バランス維持は困難になりつつある。素早いステップバックで反撃をいなす余裕がない。ジャブと崩しのコンビネーションを貰い易くなり、どうしても被弾は増える。カネロとの再戦を乗り切れたにしても、リベンジの機会を虎視眈々と狙うダニー・ジェイコブスや、154ポンドから上げてきたジャーモル・チャーロはどうだろうか?。

スイッチを交えたインサイドワークが、思いのほか有効だったジェイコブスは、より安全策に徹して守り勝つ路線におそらく進む。チャーロのスピート&シャープネスはカネロ以上で、サイズでもGGGを凌駕する。

ウラディーミル・クリチコの連続防衛記録に並んだGGGにも、ファンはジョー・ルイスのV25突破を期待するだろう。クリチコは40歳を過ぎていたが、GGGは”まだ35歳”という言い方ができなくもない。これまでのように、当たるを幸いなぎ倒すことは難しくとも、判定勝負を前提に慎重な組み立てへのマイナーチェンジなら、それほど時間をかけずにやれそうだ。

重量級と最軽量ゾーンを蝕むランキングの空洞化は、伝統のミドル級にも侵食を続けている。ジェイコブスとチャーロを、なるべく早い時期(できれば来年中)に片付けたいところではあるが、カネロとの再戦が阻む。

もっともカネロにしても、再戦は来年の5月ではなく、年末の方が好ましい。後にズラせば、GGGの加齢との闘いは過酷さを増す。しかし後回しにした場合、ジェイコブスとチャーロに横からさらわれるリスクが高まる。

シンコ・デ・マヨにラスベガスでリマッチ・・・コヴァレフの悪夢が蘇るのは、おそらく私だけではないと思う。GGGには、誰の目にも明らかなビハインドが求められる。カネロとデラ・ホーヤに、「参りました」と言わせるだけの明白な差を付けないと、保持する5つのベルト(主要3団体+リング誌+IBO)は、そっくりそのままカネロの手に渡る。

※関連映像

<1>ポストファイト・インタビュー

Gennady Golovkin and Saul Alvarez Post fight interview 2017-09-16

https://www.youtube.com/watch?v=jKLukIsBM6I

<2>ポストファイト・カンファレンス

GENNADY GOLOVKIN'S FULL POST FIGHT PRESS CONFERENCE VIDEO- CANELO VS GOLOVKIN

https://www.youtube.com/watch?v=jxd8gtdrWUg

https://www.youtube.com/watch?v=El8EuUeErWc

◎ゴロフキン(35歳)/前日計量:160ポンド

WBAミドル級(V18),WBCミドル級(V6),IBFミドル級(V3)統一王者

戦績:38戦37勝(33KO)1分け

アマ通算:350戦345勝5敗

※8敗説有り

2004年アテネ五輪ミドル級銀メダル

2005年世界選手権(綿陽/中国)ミドル級2回戦敗退

2003年世界選手権(バンコク)ミドル級金メダル

2002年アジア大会(プサン)L・ミドル級金メダル

2001年東アジア大会(大阪)ウェルター級金メダル

2000年ジュニア世界選手権(ブダペスト)L・ウェルター級金メダル

身長:179センチ,リーチ:178センチ

右ボクサーファイター

◎カネロ(27歳)/前日計量:160ポンド

元WBC S・ウェルター級(V6/WBA王座吸収V0),元WBCミドル級(V1),元WBO J・ミドル級(V0)王者

戦績:52戦49勝(34KO)1敗2分け

アマ通算:不明

※20戦,44勝2敗など諸説有り

2005年ジュニア国内選手権優勝

2004年ジュニア国内選手権準優勝

身長:175センチ,リーチ:179センチ

右ボクサーファイター

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■ラスベガスは聖地に非ず? - 本場アメリカを永く蝕む闇(?)は洋の東西と今昔を問わない宿痾

ちょっと思い出して並べてみただけでも、問題の多い判定は幾らでも挙げられる。心底困ったものだと思うが、いつまで経っても不正を撲滅できない(する気のない?)アマも含めて、ボクシングに巣食う悪しき現実なのだと認めざるを得ない。

<1>ジェフ・ホーン(豪) 判定12R(3-0) パッキャオ(比)

2017年7月2日 サンコープ・スタジアム/ブリスベーン(豪)

WBOウェルター級タイトルマッチ

W・ロルダン(米/N.Y.州):111-117/C・フローレス(米/アリゾナ州):113-115/R・セルダン(亜):113-115 /主審:M・ネルソン(米/ミネソタ州)

<2>アンドレ・ウォード(米) TKO8R セルゲイ・コヴァレフ(露)第2戦

2017年6月17日 マンダレイ・ベイ/ラスベガス

3団体統一L・ヘビー級タイトルマッチ

主審:T・ウィークス(ウォードのローブローを積極的に見逃す)

<3>ウォード(米) 判定12R(3-0) セルゲイ・コヴァレフ(露)第1戦

2016年11月19日 T-モバイル・アリーナ/ラスベガス

3団体統一L・ヘビー級タイトルマッチ

B・クレメンツ(米/ネバダ州):113-114/G・トゥロウブリッジ(米/ネバダ州):113-114/ジョン・マッケイ(米/N.Y.州):113-114/主審:R・バード(米/ネバダ州)

<4>ジェイミー・マクドネル(英) 判定12R(3-0) リボリオ・ソリス(ベネズエラ)

2016年11月12日 モンテカルロ/モナコ

WBAバンタム級タイトルマッチ

N・バスケス(プエルトリコ):116-112/S・クリストドロー(南ア):115-113/R・ホイル(米/ネバダ州):117-111 /主審:R・モーラ(米/ネバダ州)

<5>モーリス・フッカー(米) 引分10R(1-1-1) ダルレイス・ペレス(コロンビア)

2016年11月19日 T-モバイル・アリーナ/ラスベガス

NABO(WBO直轄北米)J・ウェルター級タイトルマッチ

*アデレイド・バード:93-97/・ホイル:97-93/G・フェルドマン(米/コネチカット州):95-95/主審:K・ベイレス(米/ネバダ州)

※多くのファンがフッカーの勝利を支持。アデレイド・バードは、この試合でも批判を受けた。

<6>小原佳太 引分12R(1-0) ウォルター・カスティーリョ(ニカラグァ)

2015年11月7日 フロリダ州マイアミ

IBF J・ウェルター級挑戦者決定戦

M・アンコーナ(米/オハイオ州):115-113/J・ルパート(米/フロリダ州):114-114/M・ストレイサンド(米/フロリダ州):114-114/主審:F・サントーレ(米/フロリダ州)

<7>カネロ・アルバレス 判定12R() ミゲル・コット

2015年11月21日 マンダレイ・ベイ/ラスベガス

WBCミドル級タイトルマッチ

B・クレメンツ:118-110/D・モレッティ:119-109/J・マッケイ:117-111/主審:R・バード

<8>メイウェザー 判定12R(3-0) パッキャオ

2015年5月2日 MGMグランド/ラスベガス

WBA・WBC・WBO3団体ウェルター級王座統一戦

B・クレメンツ:116-112/D・モレッティ:118-110/G・フェルドマン:116-112/主審:K・ベイレス

<9>ヴァチェスラフ・グラスコフ(ウクライナ) 判定12R(3-0) スティーブ・カニンガム(米)

2015年3月14日 ベル・センター/モントリオール(カナダ)

USBA(IBF直轄北米)ヘビー級タイトルマッチ(勝者がC・マーティンとの決定戦に進む)

S・ルブラン(カナダ):112-116/A・レヴィン(米/フロリダ州):113-115/P・プロコピオ(カナダ):112-116/主審:M・ライト(カナダ)

※両雄とも、キャシー・デュバ率いるメイン・イベンツの支配下選手。コヴァレフをハンドルするキャシーが、旧ソ連勢のグラスコフをどうにかしてヘビー級王者に据えて、セットで売り出したかったのか?。アラ・フォーの大ベテラン,カニンガム(元IBFクルーザー旧王者)は、カナダまで足を伸ばして生贄に差し出された格好。

<10>ホセ・ベナビデス(米) 判定12R(3-0) マウリシオ・エレラ(米)

2014年12月13日 ザ・コスモポリタン・ラスベガス

WBA暫定S・ライト級タイトルマッチ

D・モレッティ:117-111/E・チーク(米/ネバダ州):116-112/M・デルーカ(米/カリフォルニア州):116-112/主審:R・モーラ

※アラムとデラ・ホーヤの共催。トップランク傘下の無敗ホープ,ベナビデスに、ベルトを巻かせる為のマッチメイク。3月のガルシア戦に続いて、GBP傘下のエレラが犠牲になった。

<11>オスカル・エスカンドン(コロンビア) 判定12R(2-1) タイソン・ケイブ(カナダ)

2014年12月11日 ペチャンガ・リゾート&カジノ/カリフォルニア州テメキュラ

WBA暫定S・バンタム級タイトルマッチ

R・カイズ・Jr.:117-111/T・クレブス:115-113/M・デルーカ:113-115/主審:P・ラッセル

※審判団:全員カリフォルニア州選出/アル・ヘイモンのPBC興行。エスカンドンはヘイモンとサンプソン・ルコヴィッツが共同プロモートする選手。

<12>C・アルバレス 判定12R(2-1) エリスランディ・ララ(キューバ)

2014年7月12日 MGMグランド/ラスベガス

155ポンド契約12回戦

D・モレッティ:115-113/L・マルティネス(米/ニューメキシコ州):117-111/J・ロス(米/ネバダ州):113-115/主審:R・バード

<13>メイウェザー 判定12R(2-0) マルコス・マイダナ(亜)第1戦

2014年5月3日 MGMグランド/ラスベガス

WBA・WBC2団体ウェルター級タイトルマッチ

D・モレッティ:116-112/B・クレメンツ:117-111/M・パーニック(米/イリノイ州):114-114/主審:T・ウィークス

<14>ダニー・ガルシア(米) 判定12R(2-0) マウリシオ・エレラ

2014年3月15日 バイヤモン/プエルトリコ

WBC S・ライト級タイトルマッチ

C・コロン(プエルトリコ):116-112/A・ロチン(メキシコ):116-112/G・パディーリャ(パナマ):114-114/主審:ロベルト・ラミレス(プエルトリコ)

※GBPの主催興行。ガルシア(ヘイモン一派に移る以前)の一家はプエルトリコからの移民

<15>フリオ・C・チャベス・Jr. 判定10R(3-0) ブライアン・ヴェラ(米)第1戦

2013年9月17日 スタブハブ・センター/カリフォルニア州カーソン

L・ヘビー級契約10回戦

G・アダイアー:99-92/C・カイズ:96-94/M・デンキン:97-93主審:L・モレット

※審判団は全員カリフォルニア州選出。

<16>メイウェザー 判定12R(2-0) C・アルバレス

2013年9月14日 MGMグランド/ラスベガス

WBA・WBC S・ウェルター級王座統一戦

*C・J・ロス(米/ネバダ州):114-114/D・モレッティ:116-112/C・メットカーフ(カナダ):117-111/主審:K・ベイレス

※ドロー裁定でカネロをバックアップしたC・J・ロスは、パッキャオ VS ブラッドリー第1戦に続く2度目のスキャンダルで完全に戦意喪失。ネバダ州ACも庇い切れず、辞表提出(審判を引退)に追い込まれる。

<17>ロッキー・マルティネス(プエルトリコ) 引分12R(1-1-1) ファン・C・ブルゴス(メキシコ)

2013年1月19日 MSGシアター/N.Y.

WBO J・ライト級タイトルマッチ

T・パオリーリョ:116-112/W・ロルダン:111-117/J・シグノライル:114-114/主審:E・クラウディオ

※審判団は全員N.Y.州選出。プエルトリカンの王者にとって、殿堂MSGはホームリングも同然。ブルゴスは直後(7月16日/カリフォルニア州リンカーン)の再起戦でも、物議を醸すスプリット・ドローで勝利を逃している。

<18>亀田興毅(亀田) 判定12R(2-1) ウーゴ・ルイス(メキシコ)

2012年12月4日 大阪府立体育開館

WBAバンタム級タイトルマッチ

M・リー(韓):116-113/L・オウムガー:115-113/S・クリストドロー(南ア):113-117/主審:G・パディーリャ(パナマ)

※興毅が必殺の”打たずに離れ、離れては打たず”作戦を全開。度を越した逃げ腰に呆れ果てた畑山隆則が、デイリー紙上で痛烈極まる批判を行いネット上が騒然となった。日本国内の世界戦は関心の外と言っても過言ではない在米専門サイトの中で、Boxing Sceneが「Robbery of the year 2012(泥棒判定オブ・ジ・イヤー)」の候補に選出。

<19>ブラッドリー 判定12R(2-1) パッキャオ第1戦

2012年6月9日 MGMグランド/ラスベガス

WBOウェルター級タイトルマッチ

*C・J・ロス:115-113/D・フォード:115-113/J・ロス:113-115/主審:R・バード

※審判団は全員ネバダ州選出。国際的な大スキャンダルに発展し、WBOが採点について検証を実施。公式裁定とは間逆の結果を公表する異例の事態となった。ブラッドリーを支持した女性ジャッジ,C・J・ロスとD・フォード(現NABF会長)は非難の嵐に晒されたが、ネバダ州ACはお咎め無し。ボブ・アラムが要求した「徹底調査」も黙殺。C・Jは後にメイウェザー VS カネロ戦で唯一引き分けを付けて再び大炎上。審判を辞めざるを得なくなる。一方フォードは審判を勇退。NABFの会長職に収まっている。

<20>ブランドン・リオス(米) 判定12R(2-1) リカルド・アブリル(キューバ)

2012年4月14日 マンダレイ・ベイ/ラスベガス

WBAライト級王座決定戦/リオスは前日計量を失敗。137ポンドで体重超過の失格。

*アデレイド・バード:111-117/J・ロス:116-112/G・トゥロウブリッジ:115-113/主審:V・ドラクリッチ

※審判団は全員ネバダ州選出。6ポイント差でアブリルの勝ちとしたアデレイドは、「正しい裁定」として賞賛を受けた。ボクサータイプ(塩漬け安全策)を好む傾向が、この試合でも顕著に出ている。

<21>アレクサンダー・ポベトキン(露) 判定12R(2-0) マルコ・フック(独)

2012年2月25日 ポルシェ・アレナ/シュトゥットガルト(独)

WBAヘビー級タイトルマッチ

S・クリストドロー(南ア):116-112/J・コイル(英):116-113/P・ヴェルベケ(ベルギー):114-114/主審:R・パボン(プエルトリコ)

※プロ転向後、独を主戦場にしていたポベトキンに、同じザウアーラント・イベンツ傘下の現役クルーザー級王者フックがぶつかる注目の一戦。クリチコとのメガファイト(独国内限定)が具体化する中、五輪金メダルの勲章を持つヘビー級王者に傷を付ける訳にはいかなかった(?)。

<22>パッキャオ 判定12R(2-0) J・M・マルケス第3戦

2011年11月12日 MGMグランド/ラスベガス

WBOウェルター級タイトルマッチ

D・モレッティ:115-113/G・トゥロウブリッジ:116-112/R・ホイル:114-114/主審:T・ウィークス

※審判団は全員ネバダ州選出。

<23>メイウェザー KO4R ビクター・オルティズ(米)

2011年9月17日 MGMグランド/ラスベガス

WBCウェルター級タイトルマッチ

主審:J・コルテズ(米/ネバダ州)

※ブレイクの離れ際、ノーガードで謝罪(意図的なバッティングで減点を受けた直後)のポーズを取り続けるオルティズに、強烈なワンツーを見舞ってKO。インタビュアーとしてリングに上がった80歳の老ラリー・マーチャント(HBOの名物アナリスト)のみならず、多くのファンがメイウェザーの反則負けではないかと、お構いなしのネバダ州ACを批判。高齢となり緩慢な動作と判断ミスが目立つようになった主審コルテズにも、引退勧告を突きつけるファンが続出。

<24>アブネル・マレス 判定12R ジョセフ・アグベコ(ガーナ)第1戦

2011年8月13日 ハードロック・ホテル&カジノ/ラスベガス

IBFバンタム級タイトルマッチ

*アデレイド・バード:115-111/O・シェレンバーガー(米/テキサス州):115-111/C・J・ロス:113-113/主審:R・モーラ

※確信犯のマレスが放つローブローは、合計30発を超えていたとされる。股間直撃の反側打を受け、こらえ切れずに座り込んだアグベコにノックダウンを宣告し、マレスを強力に後押しした主審R・モーラに呆れ果てたファンは、ネバダ州ACに永久追放を要求したが、「前座からのやり直し」という大甘処分でお茶を濁す。アデレイドとシェレンバーガーの採点は当然批判の矢面に立たされ、C・Jのドロー裁定が辛うじてネバダ州の面目を保った。

<25>ポール・ウィリアムズ(米) 判定12R(2-0) エリスランディ・ララ

2011年7月9日 ボードウォーク・ホール/アトランティックシティ

S・ウェルター級契約12回戦

D・ギヴェンス:116-114/H・ウィテカー:115-114/A・ベネット:114-114/主審:S・ビルエト

※審判団は全員ニュージャージー州選出。判定が告げられた直後から、ネット上を中心に変な騒ぎとなり、事態を重く見た同州は直ちにジャッジ3名を召喚。それぞれの言い分を聞いた上で、ドロー裁定を下した審判を含む3名全員を無期限のサスペンドに処す。ズルズル対応を引き伸ばすネバダ州を反面教師にしたのか、迅速な処置にファンの評価も上々。痛烈な批判を浴び続けたウィリアムズは、5ヶ月後に石田順裕を大差の判定に下して再起したものの、交通事故で再起不能の重症を負う。彼のキャリアは、事実上この試合で絶たれたに等しい。

<26>デヴォン・アレクサンダー(米) 判定10R(2-1) ルーカス・マティセ(亜)

2011年6月25日 ミズーリ州セント・チャールズ

S・ライト級10回戦

C・コロン(プエルトリコ):96-93/D・ネルソン(米/ミネソタ州):95-94/B・ミラー(米/ミズーリ州):93-96/主審:R・ラモス(米/テキサス州)

※ブラッドリーのラフ戦法に翻弄され、WBCとIBFの王座を失ったアレクサンダーが、最大の難敵と目されたマティセを地元ミズーリに呼び、乾坤一擲の再起戦に臨んだ。終始攻勢のマティセが押し切ったかに見えたが、亜の強打者を唯一支持したのは、なんと地元ミズーリから選出されたジャッジだった。

<27>ポール・ウィリアムズ 判定12R(2-0) セルヒオ・マルティネス(亜)第1戦

2009年12月5日 ボードウォーク・ホール/アトランティックシティ

ミドル級契約12回戦

P・ベノワ(米/ニュージャージー州):119-110/L・カーター(ペンシルベニア州):115-113/J・レダーマン(米/N.Y.州):114-114/主審:R・ニューマン(米/ニュージャージー州)

<28>カール・フローチ(英)判定12R(2-1) アンドレ・ディレル(米)

2009年10月17日 ノッティンガム/英・イングランド

WBC S・ミドル級タイトルマッチ

M・ベロヴェッキオ(伊):115-112/D・ヴァン・デ・ヴィーレ(蘭):115-112/A・ロチン(メキシコ):113-114/主審:E・アフゥ(パナマ)

※Super SIX トーナメントのグループステージ1で実現したカード。在米ファンのみならず、地元イングランドのファンからも、判定に対する疑問の声が聞かれた。

<29>セルヒオ・マルティネス 引分12R(1-0) カーミット・シントロン(プエルトリコ)

2009年2月14日 バンク・アトランティック・センター/フロリダ州サンライズ

WBC S・ウェルター級暫定タイトルマッチ

T・カズマレック(米/ニュージャージー州):116-110/J・G・オコーナー(米/フロリダ州):113-113/P・トレマテッラ(米/フロリダ州):113-113/主審:F・サントーレ(米/フロリダ州)

※主審サントーレが宣言したマラヴィーリャの完全なるKO勝ちを、シントロンの「バッティングだ!」とのクレームにより取り消し!。これだけでも噴飯ものだが、ワンサイドの試合展開にもかかわらず、地元フロリダから選出された2人のジャッジが、揃って113-113のドロー。分かり易過ぎる不正工作に、全米の専門記者とファンが唖然となった。試合後のインタビューで、「ベルトは手元に残った。それで良しとする。アウェイのリングは色々あるものさ。」と苦笑するのみ・・・。唯一マラヴィーリャを支持したカズマレックは、WBCの審判部長を務めた人物で、ジョーさんが翻訳した「君もジャッジだ」の著者でもある。

<30>メイウェザー 判定12R(2-1) デラ・ホーヤ

2007/5月5日 MGMグランド/ラスベガス

WBC S・ウェルター級タイトルマッチ

C・ジアンパ(米/ネバダ州):116-112/J・ロス:115-113/T・カズマレック:113-115/主審:K・ベイレス

<31>デラ・ホーヤ 判定12R(3-0) フェリックス・シュトルム(独)

2004年6月5日 MGMグランド/ラスベガス

WBOミドル級タイトルマッチ

D・モレッティ:115-113/P・スミス(米/ネバダ州):115-113/M・グリンナ(米/イリノイ州):115-113/主審:V・ドラクリッチ

※ぶくぶくに水ぶくれした身体でリング・インしたゴールデン・ボーイを、遠来の若きシュトルムがジャブでコントロール。当然八百長騒動が持ち上がるも、3ヵ月後にバーナード・ホプキンスとの4団体統一戦が決定。ティト・トリニダードを粉砕して3つのベルトを手中にした、天下の悪役B-HOPに期待を寄せる声が一気に高まる。ベイビー・フェイスとヒールが入れ替わり、「紛い物のミドル級王者」ゴールデン・ボーイ退治を望む

<32>シェーン・モズリー 判定12R(3-0) デラ・ホーヤ第2戦

2003年9月13日 MGMグランド/ラスベガス

WBA・WBC統一S・ウェルター級タイトルマッチ

D・フォード:226-113/S・クリストドロー(南ア):115-113/A・ホントンカム(タイ):115-113/主審:J・コルテズ

※試合開始直前、スポーツ・ブックのオッズが異常な動き方をしたとして、FBIが捜査に乗り出す事態となり、興行を主催したトップランクのオフィスとアラムの自宅が家宅捜索された。三者一致のスコアリングにも疑惑の目が向けられたが、八百長を立証する証拠は発見されず捜査は終了。後に全世界を震撼させる「バルコ・スキャンダル」でモズリーの名前も取り沙汰され、この試合の前に禁止薬物を使用していたことが発覚。多くのファンに衝撃を与えた。

<33>メイウェザー 判定12R(3-0) ホセ・L・カスティーリョ第1戦

2002年4月20日 MGMグランド/ラスベガス

WBCライト級タイトルマッチ

J・ロス:115-111/J・キーン(英):115-111/A・ホントンカム(タイ):116-111/主審:V・ドラクリッチ

※増量路線に舵を切ったメイウェザーのライト級初戦(MGMグランドへの登場は3度目)。多くのマニア,識者たちが、事実上の黒星と認める問題の試合。

統一王者 ゲンナジー・ゴロフキン(カザフスタン) 引分12R(1-1-1) 元WBC王者/WBC及びWBA3位 カネロ・アルバレス(メキシコ)

「What is that!? What is that!? 」

硬骨漢テディ・アトラスの容赦ない怒声が、ESPNのスタジオ中に響き渡る。

「カネだ!。すべてがカネによって支配されている!。」

「政治力と資金力を持つ有力プロモーターは、(ビッグ・マネーが動くメガ・ファイトになればなるほど)自らのメガネに適った審判を起用するよう、コミッションに圧力をかける。リマッチは、また大金を引き寄せるだろう。それが狙いだ。」

「何よりも大切に守らなければならないもの(フェアネス&ジャスティス)を、ボクシングは平然とその手で握り潰し、いとも容易く切り捨てる。なんてザマだ!。」

中継でアトラスと議論をかわす筈のスティーブン・スミスも発言を遮断され、画面の向こうで暫し棒立ち。口を挟む間を見出す間もなく、ひと息着くのを待つしかない。すっかり見慣れた光景とは言え、アトラスの活火山ぶりは相変わらずだ。

※映像:Teddy Atlas SCREAMS at Stephen A Smith over GGG vs Canelo Result (Heated Debate)

https://www.youtube.com/watch?v=fvilQ3GOHm4

ジェフ・ホーンが大番狂わせでパッキャオを破った時も、現地オーストラリアに飛んだアトラスは、ESPNの解説席で歯に衣着せぬお馴染みの弁舌を全開にし、口を極めて判定を批判していたが、今回の爆発ぶりはあれ以上だ。

プロデビュー前のマイク・タイソンを筆頭に、十指に余るチャンピオンとコンテンダーのコーナーを率いたアトラスは、数少ないカス・ダマト直系の生き残りであり、頑固一徹,直情型の瞬間湯沸かし器としてもつとに有名だが、とりわけ不正の匂いに対して過敏に反応する。

彼の鼻は、僅かな腐臭も逃すことなく、瞬時に嗅ぎ分ける。そして少しでも怪しいと感じた途端、凄まじい勢いで怒りが噴出。一度そうなったら、もう止まらない。堰を切ったように、終わりのないマシンガン・トークを炸裂させる。

今を去ること30年前、シーザース・パレスの特設リングで相まみえた、マーヴィン・ハグラーとシュガー・レイ・レナードの歴史的なファイトを引き合いに出し、「何故、ラスベガスで同じ過ちが繰り返されるのか?」と狼煙を上げる記事も散見されるが、こんな形でムシ返されるのは、マーヴェラスとスーパー・エクスプレスのお二人も本意ではないと推察する。ご両人とも突撃インタビュー(?)に応じていたが、いくらハグラー押しの私でも、レナードには同情を禁じえない。

世界の中量級と言うより、ボクシング界を牽引するトップ・スター同士の激突。拮抗した内容と展開を打破すべく、懸命に前に出て決定打を狙い続けるファイターと、後退しながらも適時コンビネーションをまとめるボクサータイプの闘い。わからなくもないけれど、レナードとカネロとではまるでスタイルが違う。

カネロと彼の支持者には申し訳ないが、到達したボクシングのレベルもワンランク異なる。これは、ハグラーとGGGにも言えることだ。GGGがハグラーやモンソンより強いと、真剣に信じ論じる若いファンが多数派かもしれないが、34歳のハグラーが2歳年少のレナードを相手に、どれだけの運動量と手数を投じたか。

ハグラーは792発のパンチを放ち、うち293発を着弾(約37%)させた。レナードも629発を繰り出し、半数近い306発を命中(約49%)させている。対する35歳のGGGは、703発の手数を振るい、カネロに当たったのは218発(約31%)。最も油が乗り切った27歳のカネロは、505発しかパンチを出すことができず、着弾も169発(約34%)で終わった。

手数がすべてではないと、私自身繰り返し記事の中で述べてきたが、眼疾で引退を表明し、3年近く実戦から離れていたレナードがあれだけ足を使いつつ、600発を超える手数でハグラーのキツいプレッシャーに応戦し、50%近い命中率を残したことは、それだけでも驚異的と表するしかない。

長いブランク明けという大きなハンディを背負い、ミドル級での調整にも挑まなければならなかったレナードは、ハグラー戦に際してありとあらゆる条件を突きつけたが、最もこだわったのが(独断専行のWBCが推進する)12ラウンド制だった。ハグラーは15ラウンド制を主張したが、実現のイニシャチブを握るレナードの主張を丸呑みせざるを得ず、WBAとIBF(15ラウンド制を維持してWBCと対立/WBOは発足していない)のベルトを放棄する。

※試合映像:レナード VS ハグラー戦

https://www.youtube.com/watch?v=WJQhQLQoT2c

スタミナに最大の不安を抱えていたレナードは、後半恐れていたガス欠に陥った。それでも露骨なクリンチ&ホールディングに頼ることなく、残り少ない力を総動員して足を動かし、必死に手数をまとめにかかった。試合終了直後のレナードは、即座に両手を上げて勝利を誇示したが、実際には立っているのが精一杯。アシスタント格のコーナーマンとスタッフの肩を借りなければならないほど、疲労困憊の極に達していた。

後半~最終盤にかけて、さしものハグラーも疲労の色を滲ませたが、ガソリンタンクにはまだ余裕があり、15ラウンド制が採用されていたら、13回~14回にかけてショッキングなKOシーンが訪れていた可能性は高い。GGGとカネロも、終盤までクリンチのないクリーンな試合ぶりで、近年なかなか見られない好ファイトだったことに何ら異存はないけれど、2人とも消耗が激しかった。

話が脱線してしまった。閑話休題。

圧倒的な強さを発揮できなくなった(?)とは言え、相変わらずの攻撃的なスタイルをGGGは維持し、強力なプレッシャーでカネロを後退させる。メヒコのスターは、どうしてもディフェンス重視にならざるを得ず、互いに決定打を奪うまでには至らない。

終始前に出てジャブを放ち、上下に打ち分けるコンビネーションで、絶え間なく崩しの努力を続けたゴロフキン。気の毒としか表現のしようはないが、興行の主役はあくまでカネロ。ホーム・アドバンテージも込みで、ドロー裁定も止む無し・・・とまあ、そんな風に一件落着に結論を誘導できなくもないのだが、異常としか思えない愚かなスコアを付けたジャッジの1人が、終幕の大団円を台無しにしてしまった。

問題の審判は、開催地ネバダ州から選出されたアデレイド・バード。400試合以上の公式戦を担当してきたベテランで、能力と適性を認められた女性ジャッジ(まだまだ数は少ない)の1人。ジャブ(軽打)&ペースポイントを金科玉条のごとく信奉するのは、本場アメリカの審判たちに一般的に見られる傾向と言っていいが、この人もまた、下がってボクシングしている(ように見える)方を高く評価したがる。

ドネアが王座を失った昨年11月のS・バンタム級タイトルマッチでも、他の2人が116-112の4ポイント差だったのに対して、この人だけは118-110の8ポイント差でジェシー・マグダレーノを支持した。繰り返しになるが、こうした傾向はこの人に限ったことではなく、米本土で活動する公式審判員に共通するものだという、基本的な認識を共にする必要がある。

そうしたベースの上に立ってなお、「今回のジャッジは、いくら何でも酷過ぎる。有り得ない。」と、在米識者や専門記者,現役トップボクサー,元王者たちからマニアまでが本気になって、カンカンガクガクやり合っているというのが実情。

「疑惑の判定」を巡るオールド・テディの大噴火は、もはや恒例行事と化した感もあり、「またやってるよ・・・」と冷ややかに見つめる人々も一定の割合で存在するし、「高圧的かつ扇情的で、冷静な判断力を失っている。彼のヒステリックな発言を、けっして真に受けてはいけない。」との批判がある一方で、「彼ほど正直な人間は珍しい。だからこそ、力のあるプロモーターたちから疎まれる。ボクシングの内側では生きづらい。」と、信頼を寄せる者も少なくない。

その昔、いわゆる「55年体制」にどっぷり首まで漬かった我が国の万年野党に、”国会の爆弾男”と異名を取る名物議員がいたが、さしづめテディは、”王国アメリカボクシング界を揺るがす爆弾男”といったところか。そしてその爆弾が、ドカーンと起爆するケースが最近余りに目立つ・・・との問題提起もある。

さて、くだんの女性ジャッジだが、いつもいつも偏向報道ならぬ”偏向採点”をやらかしている訳ではない。記事の下に、思いつくまま”偏向ジャッジ”を並べてみた。アデレイド・バードが関わった試合も幾つか出てくるが、ノーマルなスコアリングをちゃんとやっているケースが確認できる。だからこそ長いキャリアを積み重ねることができたのであって、毎回のようにおかしな採点を繰り返していたら、いくら温情裁定のネバダ州とは言え、とっくの昔にクビになっているだろう。

スポーツ・イラストレイテッド誌(以下スポイラ)の記事をつまみ食いする格好で、「この女性ジャッジは、カネロがチャベス・Jr.と戦った時も、フルマークの採点を付けた。」と、事実を何も調べずに書いている愚かな記事が国内のネット上にも存在するが、カネロ VS チャベス・Jr.戦は、3名のジャッジ全員がフルマークだった。アデレイド女史1人が、トチ狂ったスコアを付けた訳ではない。

※スポイラの関連記事

<1>Watch: Teddy Atlas Was Not Pleased With Canelo-GGG Decision

9月17日/Khadrice Rollins

https://www.si.com/boxing/2017/09/17/canelo-ggg-teddy-atlas-upset-decision-video

<2>SPEAKING OF CHAVEZ

My friend Fred Sturnburg sent me this picture of Chavez’s prediction:

9月17日/Mike Harris

https://www.si.com/boxing/2017/09/16/canelo-alvarez-gennady-golovkin-ggg-fight-live-blog-updates-analysis

<3>Boxing Judge Adalaide Byrd Has A History Of Unpredictable Results

9月17日/Chris Chavez

https://www.si.com/boxing/2017/09/17/gennady-golovkin-canelo-alvarez-adalaide-byrd-scorecard-history

なおかつ、カネロのフルマーク判定勝ちは妥当な判断であり、どこからも文句は出ておらず、誰が見ても納得のスコアリングだった。

※カネロ VS チャベス・Jr.戦(今年5月/T-モバイル・アリーナ/ラスベガス)のオフィシャル・スコア

*アデレイド・バード(ネバダ州):120-108/デイヴ・モレッティ(ネバダ州):120-108/グレン・フェルドマン(コネチカット州):120-108

カネロとパッキャオ絡みのトラブルが原因で、自ら審判の職を辞することになったもう1人の女性ジャッジ,C・J・ロスも同様。彼女も主にネット上で猛烈な批判を浴びまくり、半ば嫌気がさしたのだろうが、ネバダ州アスレチック・コミッション(以下ネバダ州AC)の慰留(一応体裁は整えた)をやんわりと断り、静かな私生活を取り戻している。

そして私も、118-110は流石にまずいと思う。GGGに2ラウンドしか与えないというのは、不正を疑われても返す言葉がない。オールド・テディの過激な告発に、素直に賛同する。

ただし、アデレイド女史がカネを受け取っていたのかどうかまでは、当然断言することはできない。ご本人は断固否定するだろうし、明確な証拠が出てくることはまずない。本当に不正に手を染めていたとしたら、基本的に関係者全員が墓場まで持って行く。暴露本を絶対に書かない保障もないけれど、最悪の場合、命を危険に晒しかねない。

「審判の不正疑惑は門前払い」が鉄則のネバダ州ACは、キース・カイザーから事務局長のポストを引き継いだボブ・ベネットが、早速「不問に処す」とプレスリリースを出した。いつものことながら、迅速かつ徹底している。ファンやマニアの批判など、どこ吹く風の体・・・。

※関連記事と映像

<1>NSAC Exec Defends Judge Adalaide Byrd After Canelo vs. GGG Scoring

9月17日/bleacherreport:Rory Marsden

http://bleacherreport.com/articles/2733628-nsac-exec-defends-judge-adalaide-byrd-after-canelo-vs-ggg-scoring

<2>NSAC Bob Bennett Spars With Reporter Over Adalaide Byrd Card. Canelo vs GGG HoopJab Boxing

https://www.youtube.com/watch?v=SCBFCtpYElw

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

□リング・オフィシャル

副審:

アデレイド・バード(米/ネバダ州):110-118(カ)

デイヴ・モレッティ(米/ネバダ州):115-113(ゴ)

ドン・トレッラ(米/コネチカット州):114-114

主審:ケニー・ベイレス(米/ネバダ州)

※HBOのアンオフィシャル・ジャッジ:116-112でゴロフキン

※テディ・アトラスのスコア:116-112でゴロフキン

※浜田(WOWOW解説/帝拳代表)元王者のスコア:116-112でゴロフキン

※管理人KEIのスコア:116-112でゴロフキン

おそらくだが、この試合を観戦した多くの人たちが、専門家も素人も関係なく、概ね116-112に落ち着くのではないだろうか。接近したラウンドが続いたのも事実だが、10ポイント・マスト・システムに充分慣れた者なら、今回の試合はそれほど迷わずに割り振れると思う。”ジャッジ泣かせ”とまで、言い切っていいのかどうか。

T-モバイル・アリーナに集結したヒスパニック系の大観衆が、「カネロ!カネロ!」の大合唱で熱烈なバックアップを惜しまず、WOWOWの熱血実況,高柳アナも指摘していた通り、興行の顔,看板はあくまでカネロ。

最終ラウンドの終了と同時に、両雄ともにバンザイ・ポーズ。陣営同士が互いに勝利をアピールして譲らないリング上に比して、ヒスパニック系のカネロ大応援団も含めて、2万人超の観客の多くが、GGGがベルトを守ったと感じていのでは。

マイケル・バッファーがスプリット・ドローの裁定を読み上げると、当然のようにブーイングが巻き起こる。しかしその”Boo!”は、けっしてアデレイド女史のワイド過ぎるビッグ・マージンに対してのみ、向けられたものではなかった。ドローを付けたトレッラも込みで、「正しいスコアを!」との抗議であったに違いない。

正直な気持ちを告白すると、終盤の攻防を見ている最中、「このままだと、GGGは負けにされるかもしれないな。」と思った。興行の運営自体が、”カネロの載冠ありき”で進められていたことに加えて、両雄ともに決定打を欠いている。手数と前に出る姿勢、すなわちアグレッシブネスでGGGが上回っているのは誰の目にも明らかだが、カネロもかつてないほどキレるパンチを、少ないながらも打ち返していた。

そして上述した通り、現代アメリカの審判たちは、下がってボクシングしている方を評価したがる。拮抗したラウンドを、すべてカネロに持って行ったとしても、ちっとも不思議じゃないと、そんな気がしてしようがなかった。

例えば、開催地のネバダから選出されたアデレイド女史とモレッティが、小差(3ポイント程度)の1-1で割れる。残った1人、コネチカットから呼ばれたトレッラが、1~2ポイントの僅差でカネロを勝者にする。これもまた、典型的な”ラスベガス型スター・ディシジョン”のありようだからだ。

私にとっては、アデレイド女史のワイド・マージンよりも、ドン・トレッラのドローがより重要な意味を持ち、かつ辟易とさせられる。

「(一進一退に見える展開になった場合)カネロの載冠ありきではなく、”ドロー(再戦)ありき”だったのか・・・。」

ポスト・ファイト・インタビューやプレス・カンファレンスでは、GGGの潔さに好感を感じた。リング上でマイクを向けられた際、「(倒せなかった)私が悪い。」と語り、すっきりしないドロー裁定をファンに詫びたGGGには、少しも気負った様子がなく、速やかな再戦と勝利への堅い決意,自信が滲み出ていた。

同じくリングの上で、マックス・ケラーマン(HBO)のマイクに向かって自らの勝利を声高に主張し、「(ゴロフキンは)言われているほどじゃない。パワーも思ったほどじゃなかった。再戦で決着を着ける。」と強弁するカネロは、少なからず残念な印象を残してしまった。

この日のカネロが、最高の状態に仕上がっていたのは疑う余地がない。切れ味抜群のパンチでGGGを幾度となく下がらせ、チャンピオンシップ・ラウンド(ラストの11~12回)のうち1つは取られたものの、決死の覚悟でラストの12回を取り返し、トップ・ファイターの意地とプライドを示す。しかし同時に、伸びシロの限界に達した感も否めない。

リマッチは来年5月(シンコ・デ・マヨに合わせて)にセットされるとのことだが、それまでに、フィジカル&テクニック両面でさらなるブラッシュアップを望めるのかどうか。今回の出来に、さらなるプラスアルファを上乗せすることが可能なのか。そこは流石に厳しいのでは・・・。

パーフェクトな全勝記録こそ途絶えたが、無敗レコードを更新してV19を達成。統一チャンプGGGの足元に忍び寄る危機にも、我々は言及せねばならない。今をときめくGGGにも、黄昏が迫っている。

加齢+防衛疲れによる下降線を、ゴロフキンは明確に示したと表すべきだ。2~3年前のGGGなら、中盤~後半のどこかでカネロをし止めていただろう。致命的なダウンを奪い、レフェリーストップを呼び込んでいた確率が高い。「思っていたほどじゃない」とのカネロの言い訳にも、相応の実感が込められていた。確かにGGGも落ちている。

カネロのシャープネスとハンドスピードは、GGGのコーナーを守る名参謀アベル・サンチェスにも脅威だった筈。GGGは何度となく出足を逡巡し、その間を逃さずカネロに突かれる場面があった。

パンチにウェイトを乗せるべく、前傾姿勢を強める必要が生じ、GGG一流の後傾バランス維持は困難になりつつある。素早いステップバックで反撃をいなす余裕がない。ジャブと崩しのコンビネーションを貰い易くなり、どうしても被弾は増える。カネロとの再戦を乗り切れたにしても、リベンジの機会を虎視眈々と狙うダニー・ジェイコブスや、154ポンドから上げてきたジャーモル・チャーロはどうだろうか?。

スイッチを交えたインサイドワークが、思いのほか有効だったジェイコブスは、より安全策に徹して守り勝つ路線におそらく進む。チャーロのスピート&シャープネスはカネロ以上で、サイズでもGGGを凌駕する。

ウラディーミル・クリチコの連続防衛記録に並んだGGGにも、ファンはジョー・ルイスのV25突破を期待するだろう。クリチコは40歳を過ぎていたが、GGGは”まだ35歳”という言い方ができなくもない。これまでのように、当たるを幸いなぎ倒すことは難しくとも、判定勝負を前提に慎重な組み立てへのマイナーチェンジなら、それほど時間をかけずにやれそうだ。

重量級と最軽量ゾーンを蝕むランキングの空洞化は、伝統のミドル級にも侵食を続けている。ジェイコブスとチャーロを、なるべく早い時期(できれば来年中)に片付けたいところではあるが、カネロとの再戦が阻む。

もっともカネロにしても、再戦は来年の5月ではなく、年末の方が好ましい。後にズラせば、GGGの加齢との闘いは過酷さを増す。しかし後回しにした場合、ジェイコブスとチャーロに横からさらわれるリスクが高まる。

シンコ・デ・マヨにラスベガスでリマッチ・・・コヴァレフの悪夢が蘇るのは、おそらく私だけではないと思う。GGGには、誰の目にも明らかなビハインドが求められる。カネロとデラ・ホーヤに、「参りました」と言わせるだけの明白な差を付けないと、保持する5つのベルト(主要3団体+リング誌+IBO)は、そっくりそのままカネロの手に渡る。

※関連映像

<1>ポストファイト・インタビュー

Gennady Golovkin and Saul Alvarez Post fight interview 2017-09-16

https://www.youtube.com/watch?v=jKLukIsBM6I

<2>ポストファイト・カンファレンス

GENNADY GOLOVKIN'S FULL POST FIGHT PRESS CONFERENCE VIDEO- CANELO VS GOLOVKIN

https://www.youtube.com/watch?v=jxd8gtdrWUg

https://www.youtube.com/watch?v=El8EuUeErWc

◎ゴロフキン(35歳)/前日計量:160ポンド

WBAミドル級(V18),WBCミドル級(V6),IBFミドル級(V3)統一王者

戦績:38戦37勝(33KO)1分け

アマ通算:350戦345勝5敗

※8敗説有り

2004年アテネ五輪ミドル級銀メダル

2005年世界選手権(綿陽/中国)ミドル級2回戦敗退

2003年世界選手権(バンコク)ミドル級金メダル

2002年アジア大会(プサン)L・ミドル級金メダル

2001年東アジア大会(大阪)ウェルター級金メダル

2000年ジュニア世界選手権(ブダペスト)L・ウェルター級金メダル

身長:179センチ,リーチ:178センチ

右ボクサーファイター

◎カネロ(27歳)/前日計量:160ポンド

元WBC S・ウェルター級(V6/WBA王座吸収V0),元WBCミドル級(V1),元WBO J・ミドル級(V0)王者

戦績:52戦49勝(34KO)1敗2分け

アマ通算:不明

※20戦,44勝2敗など諸説有り

2005年ジュニア国内選手権優勝

2004年ジュニア国内選手権準優勝

身長:175センチ,リーチ:179センチ

右ボクサーファイター

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■ラスベガスは聖地に非ず? - 本場アメリカを永く蝕む闇(?)は洋の東西と今昔を問わない宿痾

ちょっと思い出して並べてみただけでも、問題の多い判定は幾らでも挙げられる。心底困ったものだと思うが、いつまで経っても不正を撲滅できない(する気のない?)アマも含めて、ボクシングに巣食う悪しき現実なのだと認めざるを得ない。

<1>ジェフ・ホーン(豪) 判定12R(3-0) パッキャオ(比)

2017年7月2日 サンコープ・スタジアム/ブリスベーン(豪)

WBOウェルター級タイトルマッチ

W・ロルダン(米/N.Y.州):111-117/C・フローレス(米/アリゾナ州):113-115/R・セルダン(亜):113-115 /主審:M・ネルソン(米/ミネソタ州)

<2>アンドレ・ウォード(米) TKO8R セルゲイ・コヴァレフ(露)第2戦

2017年6月17日 マンダレイ・ベイ/ラスベガス

3団体統一L・ヘビー級タイトルマッチ

主審:T・ウィークス(ウォードのローブローを積極的に見逃す)

<3>ウォード(米) 判定12R(3-0) セルゲイ・コヴァレフ(露)第1戦

2016年11月19日 T-モバイル・アリーナ/ラスベガス

3団体統一L・ヘビー級タイトルマッチ

B・クレメンツ(米/ネバダ州):113-114/G・トゥロウブリッジ(米/ネバダ州):113-114/ジョン・マッケイ(米/N.Y.州):113-114/主審:R・バード(米/ネバダ州)

<4>ジェイミー・マクドネル(英) 判定12R(3-0) リボリオ・ソリス(ベネズエラ)

2016年11月12日 モンテカルロ/モナコ

WBAバンタム級タイトルマッチ

N・バスケス(プエルトリコ):116-112/S・クリストドロー(南ア):115-113/R・ホイル(米/ネバダ州):117-111 /主審:R・モーラ(米/ネバダ州)

<5>モーリス・フッカー(米) 引分10R(1-1-1) ダルレイス・ペレス(コロンビア)

2016年11月19日 T-モバイル・アリーナ/ラスベガス

NABO(WBO直轄北米)J・ウェルター級タイトルマッチ

*アデレイド・バード:93-97/・ホイル:97-93/G・フェルドマン(米/コネチカット州):95-95/主審:K・ベイレス(米/ネバダ州)

※多くのファンがフッカーの勝利を支持。アデレイド・バードは、この試合でも批判を受けた。

<6>小原佳太 引分12R(1-0) ウォルター・カスティーリョ(ニカラグァ)

2015年11月7日 フロリダ州マイアミ

IBF J・ウェルター級挑戦者決定戦

M・アンコーナ(米/オハイオ州):115-113/J・ルパート(米/フロリダ州):114-114/M・ストレイサンド(米/フロリダ州):114-114/主審:F・サントーレ(米/フロリダ州)

<7>カネロ・アルバレス 判定12R() ミゲル・コット

2015年11月21日 マンダレイ・ベイ/ラスベガス

WBCミドル級タイトルマッチ

B・クレメンツ:118-110/D・モレッティ:119-109/J・マッケイ:117-111/主審:R・バード

<8>メイウェザー 判定12R(3-0) パッキャオ

2015年5月2日 MGMグランド/ラスベガス

WBA・WBC・WBO3団体ウェルター級王座統一戦

B・クレメンツ:116-112/D・モレッティ:118-110/G・フェルドマン:116-112/主審:K・ベイレス

<9>ヴァチェスラフ・グラスコフ(ウクライナ) 判定12R(3-0) スティーブ・カニンガム(米)

2015年3月14日 ベル・センター/モントリオール(カナダ)

USBA(IBF直轄北米)ヘビー級タイトルマッチ(勝者がC・マーティンとの決定戦に進む)

S・ルブラン(カナダ):112-116/A・レヴィン(米/フロリダ州):113-115/P・プロコピオ(カナダ):112-116/主審:M・ライト(カナダ)

※両雄とも、キャシー・デュバ率いるメイン・イベンツの支配下選手。コヴァレフをハンドルするキャシーが、旧ソ連勢のグラスコフをどうにかしてヘビー級王者に据えて、セットで売り出したかったのか?。アラ・フォーの大ベテラン,カニンガム(元IBFクルーザー旧王者)は、カナダまで足を伸ばして生贄に差し出された格好。

<10>ホセ・ベナビデス(米) 判定12R(3-0) マウリシオ・エレラ(米)

2014年12月13日 ザ・コスモポリタン・ラスベガス

WBA暫定S・ライト級タイトルマッチ

D・モレッティ:117-111/E・チーク(米/ネバダ州):116-112/M・デルーカ(米/カリフォルニア州):116-112/主審:R・モーラ

※アラムとデラ・ホーヤの共催。トップランク傘下の無敗ホープ,ベナビデスに、ベルトを巻かせる為のマッチメイク。3月のガルシア戦に続いて、GBP傘下のエレラが犠牲になった。

<11>オスカル・エスカンドン(コロンビア) 判定12R(2-1) タイソン・ケイブ(カナダ)

2014年12月11日 ペチャンガ・リゾート&カジノ/カリフォルニア州テメキュラ

WBA暫定S・バンタム級タイトルマッチ

R・カイズ・Jr.:117-111/T・クレブス:115-113/M・デルーカ:113-115/主審:P・ラッセル

※審判団:全員カリフォルニア州選出/アル・ヘイモンのPBC興行。エスカンドンはヘイモンとサンプソン・ルコヴィッツが共同プロモートする選手。

<12>C・アルバレス 判定12R(2-1) エリスランディ・ララ(キューバ)

2014年7月12日 MGMグランド/ラスベガス

155ポンド契約12回戦

D・モレッティ:115-113/L・マルティネス(米/ニューメキシコ州):117-111/J・ロス(米/ネバダ州):113-115/主審:R・バード

<13>メイウェザー 判定12R(2-0) マルコス・マイダナ(亜)第1戦

2014年5月3日 MGMグランド/ラスベガス

WBA・WBC2団体ウェルター級タイトルマッチ

D・モレッティ:116-112/B・クレメンツ:117-111/M・パーニック(米/イリノイ州):114-114/主審:T・ウィークス

<14>ダニー・ガルシア(米) 判定12R(2-0) マウリシオ・エレラ

2014年3月15日 バイヤモン/プエルトリコ

WBC S・ライト級タイトルマッチ

C・コロン(プエルトリコ):116-112/A・ロチン(メキシコ):116-112/G・パディーリャ(パナマ):114-114/主審:ロベルト・ラミレス(プエルトリコ)

※GBPの主催興行。ガルシア(ヘイモン一派に移る以前)の一家はプエルトリコからの移民

<15>フリオ・C・チャベス・Jr. 判定10R(3-0) ブライアン・ヴェラ(米)第1戦

2013年9月17日 スタブハブ・センター/カリフォルニア州カーソン

L・ヘビー級契約10回戦

G・アダイアー:99-92/C・カイズ:96-94/M・デンキン:97-93主審:L・モレット

※審判団は全員カリフォルニア州選出。

<16>メイウェザー 判定12R(2-0) C・アルバレス

2013年9月14日 MGMグランド/ラスベガス

WBA・WBC S・ウェルター級王座統一戦

*C・J・ロス(米/ネバダ州):114-114/D・モレッティ:116-112/C・メットカーフ(カナダ):117-111/主審:K・ベイレス

※ドロー裁定でカネロをバックアップしたC・J・ロスは、パッキャオ VS ブラッドリー第1戦に続く2度目のスキャンダルで完全に戦意喪失。ネバダ州ACも庇い切れず、辞表提出(審判を引退)に追い込まれる。

<17>ロッキー・マルティネス(プエルトリコ) 引分12R(1-1-1) ファン・C・ブルゴス(メキシコ)

2013年1月19日 MSGシアター/N.Y.

WBO J・ライト級タイトルマッチ

T・パオリーリョ:116-112/W・ロルダン:111-117/J・シグノライル:114-114/主審:E・クラウディオ

※審判団は全員N.Y.州選出。プエルトリカンの王者にとって、殿堂MSGはホームリングも同然。ブルゴスは直後(7月16日/カリフォルニア州リンカーン)の再起戦でも、物議を醸すスプリット・ドローで勝利を逃している。

<18>亀田興毅(亀田) 判定12R(2-1) ウーゴ・ルイス(メキシコ)

2012年12月4日 大阪府立体育開館

WBAバンタム級タイトルマッチ

M・リー(韓):116-113/L・オウムガー:115-113/S・クリストドロー(南ア):113-117/主審:G・パディーリャ(パナマ)

※興毅が必殺の”打たずに離れ、離れては打たず”作戦を全開。度を越した逃げ腰に呆れ果てた畑山隆則が、デイリー紙上で痛烈極まる批判を行いネット上が騒然となった。日本国内の世界戦は関心の外と言っても過言ではない在米専門サイトの中で、Boxing Sceneが「Robbery of the year 2012(泥棒判定オブ・ジ・イヤー)」の候補に選出。

<19>ブラッドリー 判定12R(2-1) パッキャオ第1戦

2012年6月9日 MGMグランド/ラスベガス

WBOウェルター級タイトルマッチ

*C・J・ロス:115-113/D・フォード:115-113/J・ロス:113-115/主審:R・バード

※審判団は全員ネバダ州選出。国際的な大スキャンダルに発展し、WBOが採点について検証を実施。公式裁定とは間逆の結果を公表する異例の事態となった。ブラッドリーを支持した女性ジャッジ,C・J・ロスとD・フォード(現NABF会長)は非難の嵐に晒されたが、ネバダ州ACはお咎め無し。ボブ・アラムが要求した「徹底調査」も黙殺。C・Jは後にメイウェザー VS カネロ戦で唯一引き分けを付けて再び大炎上。審判を辞めざるを得なくなる。一方フォードは審判を勇退。NABFの会長職に収まっている。

<20>ブランドン・リオス(米) 判定12R(2-1) リカルド・アブリル(キューバ)

2012年4月14日 マンダレイ・ベイ/ラスベガス

WBAライト級王座決定戦/リオスは前日計量を失敗。137ポンドで体重超過の失格。

*アデレイド・バード:111-117/J・ロス:116-112/G・トゥロウブリッジ:115-113/主審:V・ドラクリッチ

※審判団は全員ネバダ州選出。6ポイント差でアブリルの勝ちとしたアデレイドは、「正しい裁定」として賞賛を受けた。ボクサータイプ(塩漬け安全策)を好む傾向が、この試合でも顕著に出ている。

<21>アレクサンダー・ポベトキン(露) 判定12R(2-0) マルコ・フック(独)

2012年2月25日 ポルシェ・アレナ/シュトゥットガルト(独)

WBAヘビー級タイトルマッチ

S・クリストドロー(南ア):116-112/J・コイル(英):116-113/P・ヴェルベケ(ベルギー):114-114/主審:R・パボン(プエルトリコ)

※プロ転向後、独を主戦場にしていたポベトキンに、同じザウアーラント・イベンツ傘下の現役クルーザー級王者フックがぶつかる注目の一戦。クリチコとのメガファイト(独国内限定)が具体化する中、五輪金メダルの勲章を持つヘビー級王者に傷を付ける訳にはいかなかった(?)。

<22>パッキャオ 判定12R(2-0) J・M・マルケス第3戦

2011年11月12日 MGMグランド/ラスベガス

WBOウェルター級タイトルマッチ

D・モレッティ:115-113/G・トゥロウブリッジ:116-112/R・ホイル:114-114/主審:T・ウィークス

※審判団は全員ネバダ州選出。

<23>メイウェザー KO4R ビクター・オルティズ(米)

2011年9月17日 MGMグランド/ラスベガス

WBCウェルター級タイトルマッチ

主審:J・コルテズ(米/ネバダ州)

※ブレイクの離れ際、ノーガードで謝罪(意図的なバッティングで減点を受けた直後)のポーズを取り続けるオルティズに、強烈なワンツーを見舞ってKO。インタビュアーとしてリングに上がった80歳の老ラリー・マーチャント(HBOの名物アナリスト)のみならず、多くのファンがメイウェザーの反則負けではないかと、お構いなしのネバダ州ACを批判。高齢となり緩慢な動作と判断ミスが目立つようになった主審コルテズにも、引退勧告を突きつけるファンが続出。

<24>アブネル・マレス 判定12R ジョセフ・アグベコ(ガーナ)第1戦

2011年8月13日 ハードロック・ホテル&カジノ/ラスベガス

IBFバンタム級タイトルマッチ

*アデレイド・バード:115-111/O・シェレンバーガー(米/テキサス州):115-111/C・J・ロス:113-113/主審:R・モーラ

※確信犯のマレスが放つローブローは、合計30発を超えていたとされる。股間直撃の反側打を受け、こらえ切れずに座り込んだアグベコにノックダウンを宣告し、マレスを強力に後押しした主審R・モーラに呆れ果てたファンは、ネバダ州ACに永久追放を要求したが、「前座からのやり直し」という大甘処分でお茶を濁す。アデレイドとシェレンバーガーの採点は当然批判の矢面に立たされ、C・Jのドロー裁定が辛うじてネバダ州の面目を保った。

<25>ポール・ウィリアムズ(米) 判定12R(2-0) エリスランディ・ララ

2011年7月9日 ボードウォーク・ホール/アトランティックシティ

S・ウェルター級契約12回戦

D・ギヴェンス:116-114/H・ウィテカー:115-114/A・ベネット:114-114/主審:S・ビルエト

※審判団は全員ニュージャージー州選出。判定が告げられた直後から、ネット上を中心に変な騒ぎとなり、事態を重く見た同州は直ちにジャッジ3名を召喚。それぞれの言い分を聞いた上で、ドロー裁定を下した審判を含む3名全員を無期限のサスペンドに処す。ズルズル対応を引き伸ばすネバダ州を反面教師にしたのか、迅速な処置にファンの評価も上々。痛烈な批判を浴び続けたウィリアムズは、5ヶ月後に石田順裕を大差の判定に下して再起したものの、交通事故で再起不能の重症を負う。彼のキャリアは、事実上この試合で絶たれたに等しい。

<26>デヴォン・アレクサンダー(米) 判定10R(2-1) ルーカス・マティセ(亜)

2011年6月25日 ミズーリ州セント・チャールズ

S・ライト級10回戦

C・コロン(プエルトリコ):96-93/D・ネルソン(米/ミネソタ州):95-94/B・ミラー(米/ミズーリ州):93-96/主審:R・ラモス(米/テキサス州)

※ブラッドリーのラフ戦法に翻弄され、WBCとIBFの王座を失ったアレクサンダーが、最大の難敵と目されたマティセを地元ミズーリに呼び、乾坤一擲の再起戦に臨んだ。終始攻勢のマティセが押し切ったかに見えたが、亜の強打者を唯一支持したのは、なんと地元ミズーリから選出されたジャッジだった。

<27>ポール・ウィリアムズ 判定12R(2-0) セルヒオ・マルティネス(亜)第1戦

2009年12月5日 ボードウォーク・ホール/アトランティックシティ

ミドル級契約12回戦

P・ベノワ(米/ニュージャージー州):119-110/L・カーター(ペンシルベニア州):115-113/J・レダーマン(米/N.Y.州):114-114/主審:R・ニューマン(米/ニュージャージー州)

<28>カール・フローチ(英)判定12R(2-1) アンドレ・ディレル(米)

2009年10月17日 ノッティンガム/英・イングランド

WBC S・ミドル級タイトルマッチ

M・ベロヴェッキオ(伊):115-112/D・ヴァン・デ・ヴィーレ(蘭):115-112/A・ロチン(メキシコ):113-114/主審:E・アフゥ(パナマ)

※Super SIX トーナメントのグループステージ1で実現したカード。在米ファンのみならず、地元イングランドのファンからも、判定に対する疑問の声が聞かれた。

<29>セルヒオ・マルティネス 引分12R(1-0) カーミット・シントロン(プエルトリコ)

2009年2月14日 バンク・アトランティック・センター/フロリダ州サンライズ

WBC S・ウェルター級暫定タイトルマッチ

T・カズマレック(米/ニュージャージー州):116-110/J・G・オコーナー(米/フロリダ州):113-113/P・トレマテッラ(米/フロリダ州):113-113/主審:F・サントーレ(米/フロリダ州)

※主審サントーレが宣言したマラヴィーリャの完全なるKO勝ちを、シントロンの「バッティングだ!」とのクレームにより取り消し!。これだけでも噴飯ものだが、ワンサイドの試合展開にもかかわらず、地元フロリダから選出された2人のジャッジが、揃って113-113のドロー。分かり易過ぎる不正工作に、全米の専門記者とファンが唖然となった。試合後のインタビューで、「ベルトは手元に残った。それで良しとする。アウェイのリングは色々あるものさ。」と苦笑するのみ・・・。唯一マラヴィーリャを支持したカズマレックは、WBCの審判部長を務めた人物で、ジョーさんが翻訳した「君もジャッジだ」の著者でもある。

<30>メイウェザー 判定12R(2-1) デラ・ホーヤ

2007/5月5日 MGMグランド/ラスベガス

WBC S・ウェルター級タイトルマッチ

C・ジアンパ(米/ネバダ州):116-112/J・ロス:115-113/T・カズマレック:113-115/主審:K・ベイレス

<31>デラ・ホーヤ 判定12R(3-0) フェリックス・シュトルム(独)

2004年6月5日 MGMグランド/ラスベガス

WBOミドル級タイトルマッチ

D・モレッティ:115-113/P・スミス(米/ネバダ州):115-113/M・グリンナ(米/イリノイ州):115-113/主審:V・ドラクリッチ

※ぶくぶくに水ぶくれした身体でリング・インしたゴールデン・ボーイを、遠来の若きシュトルムがジャブでコントロール。当然八百長騒動が持ち上がるも、3ヵ月後にバーナード・ホプキンスとの4団体統一戦が決定。ティト・トリニダードを粉砕して3つのベルトを手中にした、天下の悪役B-HOPに期待を寄せる声が一気に高まる。ベイビー・フェイスとヒールが入れ替わり、「紛い物のミドル級王者」ゴールデン・ボーイ退治を望む

<32>シェーン・モズリー 判定12R(3-0) デラ・ホーヤ第2戦

2003年9月13日 MGMグランド/ラスベガス

WBA・WBC統一S・ウェルター級タイトルマッチ

D・フォード:226-113/S・クリストドロー(南ア):115-113/A・ホントンカム(タイ):115-113/主審:J・コルテズ

※試合開始直前、スポーツ・ブックのオッズが異常な動き方をしたとして、FBIが捜査に乗り出す事態となり、興行を主催したトップランクのオフィスとアラムの自宅が家宅捜索された。三者一致のスコアリングにも疑惑の目が向けられたが、八百長を立証する証拠は発見されず捜査は終了。後に全世界を震撼させる「バルコ・スキャンダル」でモズリーの名前も取り沙汰され、この試合の前に禁止薬物を使用していたことが発覚。多くのファンに衝撃を与えた。

<33>メイウェザー 判定12R(3-0) ホセ・L・カスティーリョ第1戦

2002年4月20日 MGMグランド/ラスベガス

WBCライト級タイトルマッチ

J・ロス:115-111/J・キーン(英):115-111/A・ホントンカム(タイ):116-111/主審:V・ドラクリッチ

※増量路線に舵を切ったメイウェザーのライト級初戦(MGMグランドへの登場は3度目)。多くのマニア,識者たちが、事実上の黒星と認める問題の試合。