■綺羅星のごときチャンピオンたち - 3 - III

◎ヘビー級

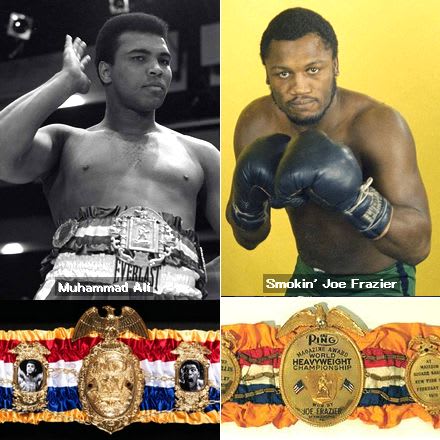

※写真左:モハメッド・アリ(第1期:1964年2月~67年5月/V9/1990年殿堂入り)

写真右:ジョー・フレイジャー(1968年3月~73年1月/V9/1990年殿堂入り)

■全世界を震撼・感動させたライバル・ストーリー

<2>第2戦「スーパーファイト第2章/Super Fight II」:1974年1月28日/N.Y.MSG

アリ 12回3-0判定 フレイジャー

※北米(NABF)ヘビー級タイトルマッチ12回戦

スモーキン・ジョーのプレッシャーと左フックに屈して、プロ初黒星を喫した上に王座への復帰を阻まれたアリは、4ヵ月後に早くもカムバック。かつての練習相手だったジミー・エリスに、テキサス州ヒューストンのアストロドームで12回ストップ勝ち(1971年7月26日)。

終生堅い絆で結ばれたアンジェロ・ダンディ(アリのブランク中ダンディはマネージャー兼トレーナーとしてエリスに付いていた)と敵味方に分かれ、対角線上のコーナーで相対した生涯で唯一のファイトであり、アリのコーナーを任されたのは、アリが憧れた最大のアイドル,シュガー・レイ・ロビンソンを支え続けた伝説のトレーナー,ハリー・ワイリーだった。

※アンジェロ・ダンディ(左)と髪型を変えたジミー・エリス(右)

※写真左:公式計量(当日)でエリス陣営と揉めるワイリーとアリ

写真右:縄跳びをするシュガー・レイ・ロビンソンと座って見守るハリー・ワイリー

そして、エリス戦からおよそ1ヶ月前の6月28日、何よりも待ち望んでいた、まさしく人生最大と言っても過言ではない勝利を手にしていた。

1967年6月20日に確定した良心的兵役拒否による有罪判決を、合衆国の最高裁判所が破棄。アリを無罪とする決定を下したのである。

8名の陪席判事による評決は、最終的に8-0の満場一致となり、細かい司法上の判断はともかくとして、アリの全面勝訴と表していい。勿論、アリが奪われた社会的な名誉と信頼は、客観的に状況を見れば既に十分回復されてはいた。

けれども、宗教上の理由から訴えた良心的兵役拒否について、最高裁が「兵役を逃れる為に宗教を利用しているだけだ」とした司法省の見解を否定し、「アリの主張は誠実であり、教義に基づくものと認定し得る」と判断したことが何よりもアリを喜ばせ、その心を救ったのである。

※アリの勝訴を報じるニューヨーク・デイリーニュース(ニューズ)の紙面(1971年6月29日)

1967年4月29日(コミッショナーのエドウィン・ドゥーリーが手続きに入ったのは28日午後)、アリのライセンスを停止はく奪したニューヨーク州アスレチック・コミッション(NYSAC)は、1970年9月に再認可を決定した。

アリがライセンスの再認可をもぎ取った最大の勝因は、やはり訴訟である。NYSACが現在進行形でライセンスを許可しているプロボクサーの経歴を、アリ陣営は徹底的に調べ上げる。

すると出るわ出るわ、武装強盗,レイプ,違法薬物などは序の口で、軍を脱走して捕まったり、果ては放火に第2級殺人まで、重罪で告発され有罪判決が確定したケースがゾロゾロ見つかった(200名超とされる)。

アリも有罪判決は受けたが、係争中で刑は確定していない。リング以外で人様を傷つけることもなく、当然のことながら殺めたりもしていない。かつては重罪犯だったライセンス有資格者たちと、アリが犯したとされる罪,そして取り巻く状況の違いを争点にして、NYSACを訴えたのである。

陣営の目論見通り、裁判はNYSACが敗訴。面目丸潰れのドゥーリーは、「当局の指示に従ったまでだ。我々の意思ではない。」と、危うく本音を漏らしそうになったのではないか。

※弁護団にボブ・アラムが加わっていたのかどうかはよくわからない

※アリ VS フレイジャー第1戦の発表会見(1970年12月30日)より

左から:フレイジャー,エドウィン・ドゥーリー(NYSACコミッショナー),アリ

そもそもアリが有罪判決を受けたのは、1948年に制定(復活)された「軍事選抜徴兵制(The Selective Service Act of 1948)」が元にあり、ベトナム反戦運動が盛り上がる過程で、選抜徴兵制を含む徴兵制度そのものに反対する声が大きくなっていたことも、最高裁の無罪判決に影響したとされる。

1969年11月、民主党が多数派を形成した上・下両院で、1967年に提出された「選抜徴兵制改正案(Military Selective Service Act of 1967)」が可決され、被徴兵者となる男性の対象年齢が拡大(18歳~26歳 → 18歳6ヶ月~35歳)されたが、パリ和平協定の締結(1973年1月27日)と、ベトナムからの米軍撤退に伴い、当時のニクソン政権が徴兵制の停止(廃止ではない)を決定する。

1973年7月以降、アメリカの徴兵制は全面的な志願制へと切り替わったが、カーター政権(民主党)により、1980年に選抜徴兵制が復活した(被徴兵者の対象年齢を18歳~26歳未満に改訂)。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■王座奪還を目指し連戦/伏兵ノートンに敗れ引退の大ピンチに

身分の自由を名実ともに勝ち取り、アンジェロ・ダンディがコーナーを束ねるエリスを下したアリは、同(1971)年11月、同じアストロドームでバスター・マシスを12回判定に下し、翌12月にはチューリッヒに飛んで、地元の欧州ランカー,ユルゲン・フリンを7回でKO。

明けて72年4月、遂に初来日を果たしたアリは、武道館の特設リングでWBA10位のマック・フォスターとダルな15ラウンズ(判定勝ち)をやり過ごすと、翌5月にはカナダのヴァンクーヴァーでボナベナと双璧のタフ・ファイター,ジョージ・シュバロに12回判定勝ち。

さらに6月、ラスベガスでジェリー・クォーリーとの再戦(7回TKO勝ち)をこなし、7月にはアイルランドのダブリンに遠征。エリス同様、スパーリング・パートナーの1人だったアル・ブルー・ルイスに11回TKO勝ち。

ようやく1ヶ月休みを入れ、9月は殿堂MSGでフロイド・パターソンに引導を渡し、11月もネバダ州ステートラインのサハラ・タホ(現在のハードロックホテル&カジノ)で、ヘビー級制覇の夢を諦め切れない無敵のL・ヘビー級王者ボブ・フォスターを8回でKO。

72年のアリは、なんと6試合を消化するハードスケジュール。日本,スイス,アイルランドへの海外遠征を含み、上述したボブ・フォスターを含む6名中、ヘビー級の現役ランカーが4名(うち2名は元世界王者)というキツさ。チームドクターのファーディ・パチェコは、過密な日程による疲労とダメージの蓄積を心配していた。

※チームドクターで主治医のファーディ・パチェコ(左)とアリ

73年も2月に始動。欧州王者ジョー・バグナーをラスベガスに呼び、12回判定勝ちを収めると、3月はサンディエゴのスポーツ・アリーナに登場。地元のWBA9位ケン・ノートンと、保持を続けていた北米王座の防衛戦を行う。

そしてノートンのコーナーに居たのは、あのエディ・ファッチ。アーチー・ムーアばりのクロスアームで構えたノートンは、スモーキン・ジョーのように大きなウィービングとボビングでジャブの射程を外し、2メートル超の長いリーチを活かしたアリも顔負けの鋭いジャブを飛ばす。

※写真左:コーナーでノートンに指示を出すファッチ

写真右:普段と変わらぬ余裕の中にも緊張感を醸し出すダンディとアリ

左のリードで刺し負けるアリの姿も衝撃だったが、リズムに乗り切れないスーパースターに圧力をかけて下がらせ、低いガードを狙って右のオーバーハンドを振り上げ顔面を襲う。

※アリの顎を襲うノートンの右オーバーハンド

フォスター戦とほぼ同じ221ポンド(キャリア最重量)で仕上げたアリの動きは鈍く、復帰後のトレードマーク(?)となったクリンチ&ホールドでピンチをしのぎ、ノートン(210ポンド)の上下動が止まる瞬間を待ち、単発の左右からショートのコンビへつなぐが、思ったような効果は上がらない。

最終12ラウンドを終えて告げられた判定は、2-1のスプリットでノートン!。なおかつアリは、試合中(第2ラウンドに食った右オーバーハンドが原因)に顎を骨折していたことが判明。

骨折したのが間違いなく第2ラウンドだったとすれば、やはりアリの精神力は尋常ではない。我らが坂田健史(元WBAフライ級王者/協栄)も、ベネズエラの天才的技巧派ロレンソ・パーラとの第1戦(初挑戦)で、第2ラウンドに早々と顎を折られてしまい、口の中に溢れ出る血を呑み込みながら戦い続けたと言っていたが、アリと坂田の心身のタフネスは底が知れず、背筋に怖気が走る。

90年代前半から中頃にかけて、WOWOWでも放送された珠玉のドキュメンタリー,「チャンピオン伝説(Champions Forever)」の中で、ノートン第1戦について聞かれたアリは、「初めて経験する物凄い痛みだったが、(骨折には)気付かなかった。折れていると知っていたら、さっさと棄権していたさ。当たり前だろ。」と答えていたが、本当だろうか。

普通にやりさえすれば負ける筈がないと思われた試合を落とし、重傷を負って病院送りにされた31歳(当時はロートル扱いされる年齢)のアリは、「大口を塞がれた」と書かれ、リアルな引退の危機に見舞われる。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■怪物フォアマン登場/スモーキン・ジョーにも訪れる岐路

そして打倒アリの大望を果たし、念願叶って真のヘビー級チャンピオンと認められたフレイジャーにも、キャリアを大きく左右する岐路が迫っていた。

71年の残り9ヶ月を丸々休み、72年1月ニューオーリンズでリスタート。スーパーボウル(ダラス・カウボーイズ/NFC王者 VS マイアミ・ドルフィンズ/AFC王者,テューレイン・スタジアム)の前日に組まれた防衛戦で、挑戦者のテリー・ダニエルズは、実質世界ランカーとは呼べないアンダードッグ。

215ポンド超のベストには程遠い仕上がりでリングに上がり、4回TKOで問題なく勝ちはしたが、冴えないパフォーマンスでミソを付ける。

ネブラスカ州オマハで行われた5月の次戦も、無名の挑戦者(ロン・スタンダー)が用意され、難なく4回終了後のストップで決着。ウェイトはダニエルズ戦よりも2ポンド重く、身体にもパンチにも以前のキレが感じられない。大目標を達成してしまった達成感と充足感から、精神的な意味でのモチベーション(ハングリネス)を失っているようにも見えた。

折りしも1968年のメキシコ五輪を制してプロ入りしたジョージ・フォアマンが、KOの山を築いてランキングを上昇。190センチ超のガッシリとした巨体(伝統的なトレーニングだけで作り上げた筋肉は見るからに柔らかい)でにじり寄り、丸太ん棒のような二の腕から、凄まじい破壊力のパンチを振るって当るを幸いなぎ倒す。

分かり易くシンプルに強いクラシカルなヘビー級の登場に、アメリカのファンは興奮し沸き返る。無傷の37連勝(35KO)を記録し、WBA1位のロジカル・コンテンダーとなったフォアマンが、ジャマイカのキングストンでフレイジャーに挑戦(1973年1月22日)。

※公開計量で静かに睨み合うフレイジャーとフォアマン(今で言うところの"Face to Face")

モチベーションの低下が不安視された王者は、214ポンドの計量。やはり重い。いかにも不機嫌そうな、それでいて鋭い視線でフレイジャーを睨みつけるフォアマンは、開始ゴングと同時に自慢の豪腕を唸らせ、なんと初回に3度も倒してしまう。

続く2回にも3度のダウンを追加。恐るべき回復力と精神力で起き上がりこぼしのように立ち上がり、戦闘意欲をアピールするフレイジャーだが、足下は覚束かずダメージは深い。

アリとの第1戦も含めて、フレイジャーの防衛戦を4度捌いたN.Y.の重鎮アーサー・マーカンテも、これ以上は危険過ぎると判断して試合をストップ。

※フォアマンの豪砲で吹っ飛ぶフレイジャー

合計6度のダウンを奪われ、若きチャレンジャーの猛威に為す術なく蹂躙されるフレイジャーの姿を目の当たりにして、声を出すこともできず、ただただ画面の前で凍りつく。「The Sunshine Showdown」と題されたタイトルマッチは、希望や幸福感を感じさせる言葉とは裏腹に、凄惨としか表しようのない様相を呈した。

暴虐と無慈悲をここまで体現するボクサーが、かつていただろうか。無愛想という点ではソニー・リストンを彷彿とさせるが、フォアマンの場合はさらに徹底していて、能面のような無表情を作ることが多い。

想像を絶するフォアマンの強さと、救いようのない残酷な結末は、"トレドの惨劇"のジャック・デンプシー(ジェス・ウィラードを初回に7度倒し3回TKO勝ち)、シュガー・レイ・ロビンソンが生涯の宿敵ジェイク・ラモッタを滅多打ちにして、遂に決着を着けた"聖バレンタイン・デーの虐殺"をも凌駕する。

飽くなき前進と退くことを知らない闘志で無敗を続け、ファイティング・スピリットの権化とまで称されたスモーキン・ジョーを木っ端微塵に蹴散らし、全世界を震え上がらせた怪物フォアマンの登場は、そのままアリに対する鎮魂のメッセージと映った。

「今のアリがフォアマンとやったら?。無謀なギャンブルところじゃない。わざわざ壊されに行くようなものだ。ただKOされて終わるんならまだいいが、とてもそれだけじゃ済まんだろう。」

フォアマンに破壊し尽されたスモーキン・ジョーは、甚大なダメージに年齢(29歳)も影響して、「引退するしかない」との見方が大勢を占めたが、半年のスパンを開けて渡英。ケンジントンのアールズ・コート・アリーナで、ジョー・バグナーと対峙する(1973年7月2日/ロンドン)。

※公開計量で引き締まった身体と表情を見せるフレイジャーとバグナー

プロ転向後初にして唯一となるヨーロッパ遠征は、無論完全アウェイであり、なおかつ大型(70年代当時は十分に大きかった)のバグナーとあって、「あれだけの負け方をした後なんだから、もう少し格下の選手を選んで、地元で無難にやるべきだった。」と、ダメージを心配するファンも多い。

だがしかし、他の誰よりも重大な危機感を抱き、ハードワークに自らを追い立てのはフレイジャー自身だった。

重かったウェイトを208ポンドまで絞り、上々のコンディションでロンドン入りすると、狙い通りに倒すことこそ叶わなかったが、190センチ超の頑丈なハンガリアン(ショレグという地方の集落出身)に圧力負けすることなく、旺盛なスタミナと闘志を蘇らせてファンを喜ばせる。

※一回り以上大きいバグナーと果敢に打ち合うフレイジャー

ファンの脳裏に刻まれたフォアマン戦の記憶は生々しく、一度流布された引退の噂と空気を完全に払拭するのも難しい状況と言わざるを得ず、険しく困難な復活への道のりが大きく変わった訳ではない。

それでもフレイジャーは、ワールドクラスの第一線に踏み止まり、戦い続けることが可能なフィジカル&メンタルを証明して帰国の途に着く。

ところが、英国遠征を上首尾で終えてホっと一息入れたのも束の間、予期せぬ大波乱がフレイジャーに襲い掛かる。突然倒れたダーハムが、担ぎ込まれた病院で亡くなってしまう。死因は脳卒中で、まだ52歳の働き盛りだった(1973年8月30日逝去)。

※英国でのバグナー戦がダーハムと組んだラスト・ファイトになった

10年近く一緒に仕事を続けてきたファッチが居てくれたのは、フレイジャーにとってまさに不幸中の幸いだったけれど、単なるトレーナー兼マネージャーではなく、メンターと呼んで差し支えのないダーハムを失ったショックは大きく、秋以降アリとの再戦交渉が具体化したことも重なり、73年もフォアマン,バグナーとの2試合だけで終わる。

一方顎を割られて完黙の日々を耐えたアリは、半年後の73年9月10日、場所をイングルウッドのフォーラムに移してノートンとの再戦に挑む。回復するのに十分な時間だったとは思われず、急ぎ過ぎの感が拭えない。連敗(=即引退)への不安がどうしてもチラつく。

しかし、前戦で221ポンドまで増えた体重を212ポンドまで落とし、ノートンのジャブと右オーバーハンドに苦しみながらも、どうにかこうにか12ラウンズをまとめ切ったアリが、僅差の2-1判定で雪辱を果たす(ノートンもカリフォルニアのファンも納得はしていない)。

スタミナには絶対の自信を持っていたアリだが、10ラウンドを過ぎた辺りで枯渇しかかっていた。北米王座を懸けた12回戦ではなく、ノンタイトルの15回戦で行われていたら、ガス欠したアリは最後まで持たなかったかもしれない。

※第1戦に引けを取らない拮抗した展開が続いたアリ VS ノートン第2戦

入院生活の代償と言ってしまえばミもフタもないが、引退の瀬戸際から蘇ったアリは、フレイジャーを破壊したフォアマンへの挑戦を叫び、ビッグマネー・ファイトの予感に打ち震えつつ王者陣営も歓迎の意を示す。

フォアマン戦をぶち上げ世間を賑わせた上で、「だが、その前にやることがある。ヤツだ。フォアマンをぶちのめすのは、ジョーを黙らせてからだ。」と話し、フレイジャーとの再戦に意欲を示す。

流石にスタミナとコンディションに不安を覚えたのか、アリは翌10月、インドネシアの首都ジャカルタに飛ぶ。ノンタイトルの12回戦で、用意された相手は、オランダ王者ルディ・ルベルス(ルバース)。

オランダはインドネシアを植民地にしていた宗主国であり、白人による酷い迫害に苦しんだ黒人の世界王者が、同じムスリムを代表して憎きオランダの代表に天誅を下す・・・何とも分かり易い構図ではある。

ルベルスはその年(73年)の1月、アウェイのロイヤル・アルバート・ホールでバグナーの欧州王座に挑戦したが、大差の判定負け(15回戦)で王座奪取に失敗。プロ初黒星を喫した後、ルベルスは実戦から遠ざかっていた。

2大会連続で五輪に出場(64年東京:L・ヘビー級/緒戦=R16敗退/68年メキシコ:ヘビー級/準々決勝敗退)したトップレベルのアマチュア出身者で、プロ・レコードも21勝(12KO)1敗と立派なものではあったが、サイズとパワーに恵まれず(183センチ)、ウェイトも200ポンドを切る軽量で、アリを脅かすほどの力はない。

スタートから問題なく試合を支配して、ワンサイドの展開に持ち込んだものの、218ポンドで仕上げたアリの動きは重く、オランダ王者も確かに頑張ったが、ワイド・マージンの12回判定に止まる。息切れすることなく、12ラウンズのゴールテープを切ったことが、唯一の収穫だろうか。

復帰後のアリにとって、試合の有無にかかわらず、イスラム教国への訪問は常に重要なテーマとなっていた。とりわけ発展途上にあるアフリカとアジア圏への関心は高く、必ず国家元首や政府要人との会談がセットされる。

スーパースターのアリが動くことで、全世界の注目が訪問する場所に集まり、試合が行われる場合は報道陣が大挙して押し寄せ、経済的な効果とともに、国の名前と魅力をアピールする大きなチャンスにもなった。

バリュー(商品価値)と影響力の大きさを自覚し過ぎていたアリは、イスラム教国の発展に少しでも寄与し、イスラム教への理解が深まることを自らの大きな幸福と感じていたが、結果的に「衛星中継+クローズドサーキット」の最大のセールスマンとなり、過密な試合日程が大きな負荷となって心身に圧し掛かって行く。

#################

昨年2月、ルベルスがブルガリアでホームレスになっていることが報じられた。

※This Dutch boxer once fought Muhammad Ali, now he’s homeless in Bulgaria

2019年2月4日/ロイター

https://globalnews.ca/news/4923122/dutch-boxer-bulgaria-rudi-lubbers/

1999年に破産宣告を受け、犬の多頭飼いが原因でアパートや家を借りることができなくなり、中東を放浪してブルガリアに辿り着いたらしい。73歳になった今も犬の世話をする毎日で、一緒に暮らすパートナーもいるとのことだが、身体を壊して入院中と書かれていた。

ルベルスのドキュメンタリーが母国で放送され、窮状を知った人たちから寄付が集まり、番組を見た息子さんも駆けつけて(2年間連絡が取れなかった)、ひとまずは急場をしのげたようである。

################

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■因縁のリマッチへ

ランク1位のフォアマンがチャンピオンになった為、青息吐息ながらもノートンにリベンジしたアリは1位に昇格。英国でバグナーを破ったフレイジャーも、2位に付けていた。殿堂MSGが再び用意され、怪物フォアマンへの挑戦権を懸けたリマッチの舞台が整う。

「キンシャサの奇跡」でアリが7年越しの王座復帰を果たした後のことになるが、ディック・サドラー(フォアマンのマネージャーでアリとはアマ時代から旧知の間柄)が、ノートンに顎を折られて入院中のアリを見舞った時のエピソードを明かしている。

「退院したら、ジョージと世界タイトルマッチをやらないか。飛びっ切りの条件を用意する。」

サドラーはアリが引退する前に、どうしてもフォアマンに勝たせておきたかった。傷つき衰えたアリは、まとまった退職金を手に出来る。答えは聞くまでもないと、にこやかに微笑むサドラーに向かってアリは言った。

「ありがとうディック。申し出は有り難いが、受ける訳にはいかない。ノートンとジョーに借りを返さないまま、世界タイトルに挑戦することはできない。これは金の問題じゃない。意地と誇りの問題なんだ。」

本番まであと5日と迫った1月23日、試合を中継するABCのスタジオ(N.Y.市内)に呼び出されたアリとフレイジャーは、名物キャスターのハワード・コーセル(アリが最も信頼したメディア関係者)を加えた3人で、TVカメラの前に座る。

ABCの人気スポーツ番組「ワールド・ワイド・スポーツ(ABC Wide World of Sports)」が組んだ特番で、第1戦の録画を振り返りながら、それぞれの勝因・敗因などを探りつつ、再戦への抱負を語るプレ・イベントだった。

事あるごとにトラッシュトークを仕掛け続けるアリに、いい加減ウンザリしていたフレイジャーを長時間一緒にするリスクについて、局側がまったく心配していなかった訳ではないと思うが、アリとの信頼関係を築いたコーセルの看板番組だけに、台無しにするような無茶はしないだろうとの判断になったようである。

まずまずの雰囲気で大過なく番組は進行していたのだが、双方が互いの入院(試合直後)について言及し始めたところで口論に発展。

やり取りの最中、アリが「お前が無知なだけだ」と言い放ち、その一言でキレたフレイジャーが立ち上がり、アリの前で仁王立ちとなった。

「俺のどこが無知なんだ?」

本気で怒り出したフレイジャーに、「座れよ、ジョー。」と繰り返して落ち着くよう促すアリだが、退く気配は無し。スタジオ内で様子を見ていたアリの実弟ラーマン(ラフマン/一応ヘビー級のプロボクサーだった)が間に割って入ろうとすると、「お前もやるのか?」とフレイジャーが凄む。

※ABCスタジオでの乱闘事件

するとアリが、「クィック・ジョー(Quick Joe)!」と言いながら立ち上がって自分から組み付き、床に倒れ込んで取っ組み合いの乱闘へ・・・。大事には至らずに済んだが、怒り心頭のフレイジャーが退席。番組はアリとコーセルだけで続けられ、事態を重く見たNYSACは、後日5千ドルの罰金を2人に科す。

1歳年下の弟ラーマン・アリ(バース・ネーム:ルドルフ・アーネット,またはルドルフ・ヴァレンティノ・クレイ/1943年7月18日~)は、兄と一緒に10歳の時からボクシングジムに通い、アマチュアの選手として活動。

※左から:アリ,父のカシアス・クレイ・Sr,,弟ラーマン(60年代前半)

その後兄のスパーリング・パートナーをやりながら、1964年から1966年にかけてプロとして4試合を戦い全勝(2KO)するが、66年2月の4戦目でキャリアを中断。徴兵拒否を理由に事実上の追放処分となり、合衆国政府と大多数の国民を敵に回した兄に付き添う。

4年後の1970年8月、兄に先駆けて復帰し、72年9月までの2年間に14戦を行い、10勝(5KO)3敗1分け(通算:14勝7KO3敗1分け)のレコードを残して引退した。

選手としては平均的なローカル・ランクで終わったが、頼れるスパーリング・パートナーとして長く兄をサポートし、パーキンソン病を発症した後は私生活も含めて支え続け、プライヴェートに関するスポークスマン的な役割も担う。

ブラック・モスレムへの入信と改名(兄と同じく教祖イライジャ・モハメッドの命名)も一緒に行い、マルコムXと袂を分かってからは、会見やインタビューにも付き添うようになる。

ラーマンは60年代当時、難しい立場に追い込まれた兄を様々な危険から守る為、ボディガード的な役目も自任していたらしい。ムードメーカーとして異彩を放ったバンディニ(ブンディニ)・ブラウンとともに、チームに欠かせない存在となった。

※写真左:左からラーマン,アリ,バンディニ・ブラウン

写真右:左からラーマン,アリ,バンディニ・ブラウン,1人置いて右端がアシスタント・トレーナーのワリ・モハメッド

1977年9月のアーニー・シェーバース戦後、以前からアリの反応の鈍化について指摘していたチーム・ドクターのファーディ・パチェコが、脳と腎臓への影響が深刻な状況に陥っていることを理由に引退を勧告する。

アリはドクターの意見に従わず、説得を諦めたパチェコはチームを去ることになるのだが、この時マネージャーのジャビール・ハーバート・モハメッドとともに、ラーマンがパチェコを遠ざけるよう仕向けたとの風聞もあった。

真相は不明のままだが、パチェコは「アンジェロ・ダンディとアリ夫人(3番目のベロニカ・ポルシェ・アリ)に詳しい手紙を書いて送った。どちらからも返事はなく、自分にできることは何1つ残っていないと悟った。」とだけ語っている。アリとパチェコの個人的な親交は、チームを離れた後もずっと続いた。

マネージャーのジャビール・ハーバート・モハメッド(ムハンマド/1929年4月16日~2008年8月25日)は、ブラック・モスレムの教祖イライジャの三男で、アリがプロ入りに際してスポンサーシップを結んだルイビルの投資家グループとの契約を満了した後、自身のプロモーション(メインバウト)を立ち上げることになり、出資者でもあったイライジャ(名目上の株主は教団関係者の名義)の肝いりでチームに送り込まれている。

※アリとマネージャーのジャビール・ハーバート(1977年3月)

メインバウト(アリの興行会社)の副社長だったアラムが、1973年に独立を決めると、ジャビールはメインバウトを清算して、共同オーナーとしてトップランクの設立に参加した。

アリが引退してからも、1990年代初め頃までのおよそ10年に渡り、アリの仕事と財務をマネージメントしたが、財政状況の逼迫を理由に更迭される。最後(4人目)の妻となるヨランダ・ウィリアムズ(結婚後ロニー・アリと呼ばれた)が財布の紐をガッチリと握り、アリとジャビールの関係は完全に終了したとされる。

また1975年2月にイライジャが亡くなると、後継者となった実弟ワリス・ディーンを一貫して支持した。ワリスはイライジャが推進した過激な主義主張を改め、反社会的,反政府的な政治的活動から手を引く。

一般的なイスラム宗教団体への転換を図ったワリスに対して、イライジャ夫人を担いだ反対派が決起。教団は分裂して、決起した反対派が「ネーション・オブ・イスラム(NOI)」の名称を継承。ワリスは名称を変えて活動を継続することになるが、ジャビールは変わらずワリスをサポートし続けた。

アリ自身は、イライジャの死を契機にブラック・モスレムを離れ、イスラム教の最大宗派であるスンニ派に宗旨替えしている。

そしてラーマンの息子イブン・アリも、アマチュアを経ることなく2002年にクルーザー級でプロになったが、11勝(9KO)2敗1分けの戦績で2007年にキャリアを終え、現在はルイビルで指導者に転身。ジュニアを中心としたアマチュアを教えている。

ラーマンには娘さんもいて、父がパーキンソン病を発症して闘病中だと、2年くらい前に公表していた。人生の最終盤を迎えて、まさか兄と同じ病に冒されるとは・・・。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■龍虎再び・・・

2人とも世界チャンピオンではなくなり、12ラウンズの北米タイトルという看板のせいで、3試合の中ではどうしても注目度が低くなってしまうが、アリを前にしたフレイジャーは別人のように溌剌とする。

フォアマンに喫した壮絶なKO負けのせいで、直前の賭け率は7-5でアリに傾いたが、バグナー戦とほぼ同じ209ポンドで秤に乗り、単に好調を伺わせるだけではなく、一気に若返ったかのよう。

※充実した表情でメディカル・チェックを受けるフレイジャー

正式にチーフとなったファッチを伴い、力と精気を取り戻した瞳は爛々と輝き、やる気と自信に満ち溢れた表情は、ダーハムを失ったショックを微塵も感じさせない。

復帰後2番目に軽い212ポンド(70年12月のボナベナ戦以来/第1戦の計量は215ポンド)で仕上げたアリも、気合の入り方がまるで違っていた。アンジェロ・ダンディはいつも以上に厳しい視線をライバル陣営に向け、雪辱への準備に抜かりはないと、こちらも勝利への確信のみを強調する。

1972年に購入したディアレイク(ペンシルベニア近郊の山奥)の山荘を増改築し、しっかりとした練習環境と宿泊施設、小さなモスクを整えたアリは、人里離れた山中に篭り、本格的なキャンプを張ってこの試合に備えた。

※ディアレイクのキャンプで過ごす在りし日のアリ

誰も訪れなくなり荒れ果てていたが昨年復元されて一般公開も行われている

殿堂MSGは2万人超の大観衆で膨れ上がり、米国及びカナダ国内に設けられたクローズドサーキットは392ヶ所に及び、衛星中継によって70ヶ国以上に放送された。

両雄に提示された条件は、85万ドルの最低保障+ライヴゲート(チケットセールス)を含むすべての興収の32%。世界戦ではない為、第1戦の250万ドルには届かないが、興行の規模は桁違いのスケールと表すべきで、大変な金額であることに違いはない。

アリもフレイジャーのスタイルを研究して、左フックへの警戒は増していたけれど、圧力に押されて苦しくなるとクリンチ&ホールドに頼らざるを得ず、見栄えはどうしても悪くなる。

ノートンにもやらせたファッチのウィーブ&ボブ(大きな)は、アリのスタイルには極めて有効だったと認めざるを得ない。ただし、これだけ体を屈曲させて上下左右に大きく動かすのは、非常に大きな負担になる。しかもノロノロやっている訳ではなく、少しでも隙があれば即座に攻勢をしかけるのだ。

身長に恵まれた痩身(+筋肉マンタイプ)のノートンは、フレイジャーほど深く前傾ができず、頭と上体を下に沈める時、アリの視界から完全に消えることができなかった。

ファッチがこの技術を考案できたのも、フレイジャーのサイズと体型に柔軟性、常人離れしたスタミナがあったからこそと言うべきだろう。

わざわざあらたまって言うことでもないし、人(競技選手)が鍛錬の末に身につけ操る技術は、すべからくそういうものだと思うが、まさにスモーキン・ジョーの為に最適化されたテクニック&ムーヴと表して間違いない。

※アリの左(ジャブ,打ち下ろしのフック,ストレート)を見事にかわすフレイジャー独特のウィービング&ボビング

そしてこの第2戦でも、アリは懸命にアッパーを出して行った。返しの左フックは第1戦と同様に飛んで来るし、何発かはかわし切れずに被弾したが、第1戦のように決定的な一打を許すことはなく、タイミングと間合いを掴んだアリのアッパーも、フレイジャーの顎を何度か捉えていた。

※写真左:アリのアッパーに合わせて左フックをヒットするフレイジャー

写真右:ウィーブ&ボブ+クロスアームブロックで守るフレイジャーの顎を一瞬早く右アッパーで突き上げるアリ

どちらもいいパンチをヒットしながら、追撃の連打につなげて決定的な場面を作ることができない。手の内を熟知し合った一流ボクサー同士の再戦では、ありがちなパターンとも言える。

※写真上:フレイジャーの上下動に合わせて打ち下ろしの右を決めるアリ

写真下:圧力をかけてアリを後退させ下から伸び上がるように右ストレートを打ち込むフレイジャー

フレイジャーの頭を上から押さえて引き込んだり、ガードしながら接近してくるのを待ち、速やかに密着して上から抱え込むアリのクリンチとホールディングを厳しくチェックするよう、フレイジャー自身はもとより、セコンドのファッチも主審のトニー・ペレスに繰り返しアピールしていたが、ペレスの対応は陣営が期待した通りにはならなかった。

※アリのクリンチ&ホールドに絡め取られるフレイジャー/主審のペレスは迅速にブレイクを命じるがアリへの厳しいチェックは無し

最後は逃げ切る格好でアリが3-0の判定をモノにしたが、確かにペレスのレフェリングはアリのホールドに甘目と言われても仕方がなく、「リベンジに手を貸した」と決めつけるのは行き過ぎにしても、「アリ寄り」との批判が出るのは止むを得ない。

6-5-1(主審ペレス),7-4-1(副審カステラーノ),8-4(副審ゴードン)のオフィシャル・スコアは、致し方のない結果だと納得はしつつ、終始一貫攻め続けたフレイジャーが気の毒との思いも残る。

なお、この当時ニューヨーク州のスコアリングは「ラウンド制(1つのラウンドをそのまま1ポイントとして割り振る)」を採用しており、主審も採点に加わる3人制だった。

※第1戦のスコア:主審マーカンテ:8-6-1,副審アイダラ:9-6,副審レヒト:11-4の3-0でフレイジャー

いずれにしても、スモーキン・ジョーまだまだ強しとの印象を残し、フォアマン戦へと駒を進めたアリの前途には、破滅を予感させる暗雲が垂れ込めていた。

●●●●●●●●●●●●●●●●●

以下の記事へ続く

※チャンピオンベルト事始め Part 3 - 3 - IV - 綺羅星のごときチャンピオンたち - 3 - IV