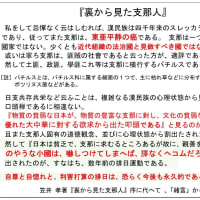

福澤諭吉

八編 わが心をもって

他人の身を制すべからず

アメリカのエイランドなる人の著わしたる『モラル・サイヤンス』という書に、

人の身心の自由を論じたることあり。

その論の大意にいわく、

人の一身は他人と相離れて一人前の全体をなし、

みずからその身を取り扱い、

みずからそ心を用い、

みずから一人を支配して、

務むべき仕事を務むるはずのものなり。

ゆえに、

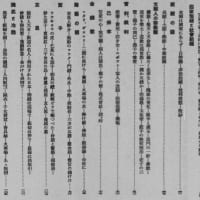

第一、人にはおのおの身体あり。

身体はもって外物に接し、

その物を取りてわが求むるところを達すべし。

譬(たと)えば種を蒔(ま)きて米を作り、

綿を取りて衣服を製するがごとし。

第二、人にはおのおの智恵あり。

智恵はもって物の道理を発明し、

事を成すの目途を誤ることなし。

譬えば米を作るに肥(こや)しの法を考え、

木綿を織るに機(はた)の工夫をするがごとし。

みな智恵分別の働きなり。

第三、人にはおのおの情欲あり。

情欲はもって心身の働きを起こし、

この情欲を満足して一身の幸福をなすべし。

たとえば人として美服美食を好まざる者なし。

されどもこの美服美食はおのずから天地の間に生ずるものにあらず。

これを得んとするには人の働きなかるべからず。

ゆえに人の働きはたいていみな情欲の催促を受けて起こるものなり。

この情欲あらざれば働きあるべからず、

この働きあらざれば安楽の幸福あるべからず。

禅坊主などは働きもなく幸福もなきものと言うべし。

第四、人にはおのおの至誠の本心あり。

誠の心はもって情欲を制し、

その方向を正しくして止まるところを定むべし。

たとえば情欲には限りなきものにて、

美服美食もいずれにて十分と界(さかい)を定め難し。

今もし働くべき仕事をば捨て置き、

ひたすらわが欲するもののみを得んとせば、

他人を害してわが身を利するよりほかに道なし。

これを人間の所業と言うべからず。

この時に当たりて欲と道理とを分別し、

欲を離れて道理の内に入らしむるものは誠の本心なり。

第五、人にはおのおの意思あり。

意思はもって事をなすの志を立つべし。

譬えば世の事は怪我の機(はずみ)にてできるものなし。

善き事も悪き事もみな人のこれをなさんとする意ありてこそできるものなり。

以上、五つのものは人に欠くべからざる性質にして、

この性質を自由自在に取り扱い、

もって一身の独立をなすものなり。

さて独立といえば、

ひとり世の中の偏人奇物にて世間の付合いもなき者のように聞こゆれども、

けっして然らず。

人として世に居(お)れば、

もとより朋友なかるべからずといえども、

その朋友もまたわれに交わりを求むること

なおわが朋友を慕うがごとくなれば、

世の交わりは相互いのことなり。

ただこの五つの力を用うるに当たり、

天より定めたる法に従いて、

分限を越えざること緊要なるのみ。

すなわちその分限とは、

我もこの力を用い、

他人もこの力を用いて、

相互にその働きを妨げざるを言うなり。

かくのごとく、

人たる者の分限を誤らずして世を渡るときは、

人に咎(とが)めらるることもなく、

天に罪せらるることもなかるべし。

これを人間の権義と言うなり。

右の次第により、

人たる者は他人の権義を妨げざれば、

自由自在に己(おの)が身体を用うるの理あり。

その好むところに行き、

その欲するところに止まり、

あるいは働き、あるいは遊び、

あるいはこの事を行ない、

あるいはかの業をなし、

あるいは昼夜勉強するも、

あるいは意に叶わざれば無為にして終日寝るも、

他人に関係なきことなれば、

傍(かたわら)よりかれこれとこれを議論するの理なし。

今もし前の説に反し、

「人たる者は理非にかかわらず他人の心に従いて事をなすものなり、

わが了簡を出だすはよろしからず」という議論を立つる者あらん。

この議論はたして理の当然なるか。

理の当然ならば

およそ人と名のつきたる者の住居する世界には通用すべきはずなり。

仮りにその一例を挙げて言わん。

禁裏さまは公方(くぼう)さまよりも貴きものなるゆえ、

禁裏さまの心をもって公方さまの身を勝手次第に動かし、

行かんとすれば「止(と)まれ」と言い、

止まらんとすれば「行け」と言い、

寝るも起きるも飲むも食うもわが思いのままに行なわるることなからん。

公方さまはまた手下の大名を制し、

自分の心をもって大名の身を自由自在に取り扱わん。

大名はまた自分の心をもって家老の身を制し、

家老は自分の心をもって用人の身を制し、

用人は徒士(かち)を制し、

徒士は足軽を制し、

足軽は百姓を制するならん。

さて百姓に至りてはもはや目下の者もあらざれば少し当惑の次第なれども、

元来この議論は人間世界に通用すべき当然の理に基づきたるものなれば、

百万遍の道理にて、回れば本(もと)に返らざるを得ず。

「百姓も人なり、禁裏さまも人なり、遠慮はなし」と御免を蒙り、

百姓の心をもって禁裏さまの身を勝手次第に取り扱い、

行幸あらんとすれば「止まれ」と言い、

行在(あんざい)に止まらんとすれば「還御(かんぎょ)」と言い、

起居眠食、

みな百姓の思いのままにて、

金衣玉食を廃して麦飯を進むるなどのことに至らば如何。

かくのごときはすなわち日本国中の人民、

身みずからその身を制するの権義なくしてかえって他人を制するの権あり。

人の身と心とはまったくその居処を別にして、

その身はあたかも他人の魂を止むる旅宿のごとし。

下戸(げこ)の身に上戸の魂を入れ、

子供の身に老人の魂を止め、

盗賊の魂は孔夫子の身を借用し、

猟師の魂は釈迦の身に旅宿し、

下戸が酒を酌(く)んで愉快を尽くせば、

上戸は砂糖湯を飲んで満足を唱え、

老人が樹に攀(よ)じて戯るれば、

子供は杖をついて人の世話をやき、

孔夫子が門人を率いて賊をなせば、

釈迦如来は鉄砲を携えて殺生(せっしょう)に行くならん。

奇なり、妙なり、また不可思議なり。

これを天理人情と言わんか、

これを文明開化と言わんか。

三歳の童子にてもその返答は容易なるべし。

数千百年の古(いにしえ)より和漢の学者先生が、

上下貴賤の名分とて喧(やかま)しく言いしも、

つまるところは他人の魂をわが身に入れんとするの趣向ならん。

これを教えこれを説き、

涙を流してこれを諭(さと)し、

末世の今日に至りてはその功徳もようやく顕われ、

大は小を制し強は弱を圧するの風俗となりたれば、

学者先生も得意の色をなし、

神代の諸尊、周の世の聖賢も、

草葉の蔭にて満足なるべし。

いまその功徳の一、二を挙げて示すこと左のごとし。

政府の強大にして小民を制圧するの議論は、

前編にも記したるゆえここにはこれを略し、

まず人間男女の間をもってこれを言わん。

そもそも世に生まれたる者は、

男も人なり女も人なり。

この世に欠くべからざる用をなすところをもって言えば、

天下一日も男なかるべからず、

また女なかるべからず。

その功能いかにも同様なれども、

ただその異なるところは、

男は強く女は弱し。

大の男の力にて女と闘わば必ずこれに勝つべし。

すなわちこれ男女の同じからざるところなり。

いま世間を見るに、

力ずくにて人の物を奪うか、

または人を恥ずかしむる者あれば、

これを罪人と名づけて刑にも行なわるることあり。

しかるに家の内にては公然と人を恥ずかしめ、

かつてこれを咎むる者なきはなんぞや。

『女大学』 という書に、

「婦人に三従の道あり、稚(おさな)き時は父母に従い、

嫁(よめ)いる時は夫に従い老いては子に従うべし」と言えり。

稚き時に父母に従うは尤(もっと)もなれども、

嫁いりて後に夫に従うとはいかにしてこれに従うことなるや、

その従うさまを問わざるべからず。

『女大学』の文によれば、

亭主は酒を飲み、

女郎に耽(ふけ)り、

妻をののしり子を叱りて、

放蕩淫乱を尽くすも、

婦人はこれに従い、

この淫夫(いんぷ)を天のごとく敬い尊み、

顔色を和らげ、

悦ばしき言葉にてこれを意見すべしとのみありて、

その先の始末をば記さず。

さればこの教えの趣意は、

淫夫にても姦夫(かんぷ)にてもすでに己(おの)が夫と約束したるうえは、

いかなる恥辱を蒙(こうむ)るもこれに従わざるをえず、

ただ心にも思わぬ顔色を作りて諫(いさ)むるの権義あるのみ。

その諫めに従うと従わざるとは淫夫の心次第にて、

すなわち淫夫の心はこれを天命と思うよりほかに手段あることなし。

仏書に罪業深き女人ということあり。

実にこの有様を見れば、

女は生まれながら大罪を犯したる科人(とがにん)に異ならず。

また一方より婦人を責むることはなはだしく、

『女大学』に婦人の七去とて、

「淫乱なれば去る」と明らかにその裁判を記せり。

男子のためには大いに便利なり。

あまり片落ちなる教えならずや。

畢竟、男子は強く婦人は弱しというところより、

腕の力を本(もと)にして男女上下の名分を立てたる教えなるべし。

右は姦夫淫婦の話なれども、

またここに妾の議論あり。

世に生まるる男女の数は同様なる理なり。

西洋人の実験によれば、

男子の生まるることは女子よりも多く、

男子二十二人に女子二十人の割合なりと。

されば一夫にて二、三の婦人を娶(めと)るはもとより天理に背くこと明白なり。

これを禽獣と言うも妨げなし。

父をともにし母をともにする者を兄弟と名づけ、

父母兄弟ともに住居するところを家と名づく。

しかるに今、兄弟、父をともにして母を異にし、

一父独立して衆母は群を成せり。

これを人類の家と言うべきか。

家の字の義を成さず。

たといその楼閣は巍々(ぎぎ)たるも、

その宮室は美麗なるも、

余が眼をもってこれを見れば人の家にあらず、

畜類の小屋と言わざるを得ず。

妻妾(さいしょう)、

家に群居して家内よく熟和するものは、

古今いまだその例を聞かず。

妾といえども人類の子なり。

一時の欲のために人の子を禽獣のごとくに使役し、

一家の風俗を乱りて子孫の教育を害し、

禍を天下に流して毒を後世に遺(のこ)すもの、

豈(あに)これを罪人と言わざるべけんや。

人あるいはいわく、

「衆妾を養うもその処置よろしきを得(う)れば人情を害することなし」と。

こは夫子みずから言うの言葉なり。

もしそれはたして然らば、

一婦をして衆夫を養わしめ、

これを男妾と名づけて家族第二等親の位にあらしめなば如何(いかん)。

かくのごとくしてよくその家を治め、

人間交際の大義に毫(ごう)も害することなくば、

余が喋々(ちょうちょう)の議論をもやめ、

口を閉ざしてまた言わざるべし。

天下の男子よろしくみずから顧みるべし。

或る人またいわく、

「妾を養うは後あらしめんがためなり、

孟子の教えに不孝に三つあり、

後なきを大なりとす」と。

余答えていわく、

天理に戻(もと)ることを唱うる者は孟子にても孔子にても遠慮に及ばず、

これを罪人と言いて可なり。

妻を娶(めと)り、

子を生まざればとてこれを大不孝とは何事ぞ。

遁辞(とんじ)と言うもあまりはなはだしからずや。

いやしくも人心を具えたる者なれば、

誰か孟子の妄言(ぼうげん)を信ぜん。

元来不孝とは、

子たる者にて理に背(そむ)きたることをなし、

親の身心をして快からしめざることを言うなり。

もちろん老人の心にて孫の生まるるは悦ぶことなれども、

孫の誕生が晩(おそ)しとて、

これをその子の不幸と言うべからず。

試みに天下の父母たる者に問わん。

子に良縁ありてよき嫁を娶り、

孫を生まずとてこれを怒り、

その嫁を叱り、

その子を笞(むち)うち、

あるいはこれを勘当せんと欲するか。

世界広しといえどもいまだかかる奇人あるを聞かず、

これらはもとより空論にて弁解を費やすにも及ばず。

人々みずからその心に問いてみずからこれに答うべきのみ。

親に孝行するはもとより人たる者の当然、

老人とあれば他人にてもこれを丁寧にするはずなり。

まして自分の父母に対し情を尽くさざるべけんや。

利のためにあらず、

名のためにあらず、

ただ己が親と思い、

天然の誠をもってこれに孝行すべきなり。

古来和漢にて孝行を勧めたる話ははなはだ多く、

『二十四孝』をはじめとして

そのほかの著述書も計(かぞ)うるに遑(いとま)あらず。

しかるにこの書を見れば、

十に八、九は人間にでき難きことを勧むるか、

または愚にして笑うべきことを説くか、

はなはだしきは理に背きたることを誉(ほ)めて孝行とするものあり。

寒中に裸体にて氷の上に臥(ふ)し

その解くるを待たんとするも人間にできざることなり。

夏の夜に自分の身に酒を灌(そそ)ぎて蚊に食われ親に近づく蚊を防ぐより、

その酒の代をもって紙帳を買うこそ智者ならずや。

父母を養うべき働きもなく途方に暮れて、

罪もなき子を生きながら穴に埋めんとするその心は、

鬼とも言うべし、

蛇(じゃ)とも言うべし、

天理人情を害するの極度と言うべし。

最前は不孝に三つありとて、

子を生まざるをさえ大不孝と言いながら、

今ここにはすでに生まれたる子を穴に埋めて後を絶たんとせり。

いずれをもって孝行とするか、

前後不都合なる妄説ならずや。

畢竟、この孝行の説も、

親子の名を糺(ただ)し上下の分を明らかにせんとして、

無理に子を責むるものならん。

そのこれを責むる箇条を聞けば、

「妊娠中に母を苦しめ、

生まれて後は三年父母の懐(ふところ)を免れず、

その洪恩(こうおん)は如何(いかん)」と言えり。

されども子を生みて子を養うは人類のみにあらず、

禽獣みな然り。

ただ人の父母の禽獣に異なるところは、

子に衣食を与うるのほかに、

これを教育して人間交際の道を知らしむるの一事にあるのみ。

しかるに世間の父母たる者、

よく子を生めども子を教うるの道を知らず、

身は放蕩無頼を事として子弟に悪例を示し、

家を汚し産を破りて貧困に陥り、

気力ようやく衰えて家産すでに尽くるに至れば放蕩変じて頑愚となり、

すなわちその子に向かいて孝行を責むるとは、

はたしてなんの心ぞや。

なんの鉄面皮あればこの破廉恥のはなはだしきに至るや。

父は子の財を貪(むさぼ)らんとし、

姑(しゅうとめ)は嫁の心を悩ましめ、

父母の心をもって子供夫婦の身を制し、

父母の不理屈は尤(もっと)もにして子供の申し分は少しも立たず、

嫁はあたかも餓鬼の地獄に落ちたるがごとく、

起居眠食、自由なるものなし。

一も舅姑の意に戻(もと)ればすなわちこれを不孝者と称し、

世間の人もこれを見て心に無理とは思いながら、

己が身に引き受けざることなれば

まず親の不理屈に左袒(さたん)して理不尽にその子を咎むるか、

あるいは通人の説に従えば、

理非を分かたず親を欺けとて偽計を授くる者あり。

豈これを人間家内の道と言うべけんや。

余かつて言えることあり。

「姑の鑑(かがみ)遠からず嫁の時にあり」と。

姑もし嫁を窘(くる)しめんと欲せば、

己がかつて嫁たりし時を想うべきなり。

右は上下貴賤の名分より生じたる悪弊にて、

夫婦親子の二例を示したるなり。

世間にこの悪弊の行なわるるははなはだ広く、

事々物々、人間の交際に浸潤せざるはなし。

なおその例は次編に記すべし。