人気ブログランキング

人気ブログランキング ー 「陶芸」 が教えてくれる 15 のしあわせ ー

≪注釈≫

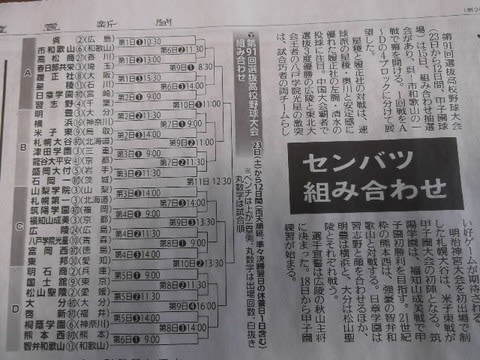

2日後の23日に開幕する選抜高校野球に母校が23年ぶりに選抜されたので、“日日是好日” の 「連載15の1~3」 を繰り上げ掲載しましたが、今日から 「連載7」 の第四章に戻します。「連載7-3」 の続きです。

第四章 : 「今」 に気持ちを集中すること

<陶芸教室を開く>

三越本店で開催されていた 「日本伝統工芸展」 を観に行った。入選した陶芸作品はどれも素晴らしいものだったが、金工品の素材感を生かした深遠な鍛金模様にも感銘を受けた。又、日本の伝統文化を漂わせる染物や織物などの優美な模様や色合いにも惹き込まれた。これらの素晴らしい作品を眺めていると、私に出来ることと言えば、陶芸の基本を教えることくらいかも知れないと思うようになった。そうだ、ゆくゆくは陶芸教室を開いて陶芸の基本を教えよう。作陶の基本的な技法を教える教室が少ない。基本を知って欲しいという気持ちが強くなってきた。

その4、5年ほど前から大分にいる継母から 「いつ帰って来るの」 と、毎日のように電話が頻繁に来るようになった、その内に一日に4,5回も電話がかかって来た。家内もノイローゼになるほどだった。後で分かったことだが、二人は帰ってこないでしょう、と継母の妹たちにチョッカイを入れられて、そのたびに疑心暗鬼になって電話をかけて来たようだ。

どこかで節目を付けなければと気が焦っていたが、家内も継母の面倒を看てくれるというので、退職後に勤めてた子会社を途中で辞して、繰り上げて大分に転居することにした。そして、大分で陶芸教室を開くことにした。幸いにも実家は、高床式の住まいになっていた。1階は納戸や駐車場である。近くに住吉川という 5m幅くらいの小さな川があるのだが、昔は台風の時に氾濫することがあったのだ。親父が洪水の時のことを考えて高床式に建て替えていた。これが好都合だった。ラッキーだった。1階を陶芸教室に改装したのです。

陶芸を始めたことや、陶芸教室を開くことになったことなども、偶然とも思えないような何か不思議な糸に導かれてるような気がした。お膳立てされてるような感じだ。年齢を重ねるとこのようなことも起きるようだ。教室を開いてからも 「人との縁、ものとの縁」 なども感じるようになった。二つほど書いてみよう。

教室を開いて数年後に。中年の男性が陶芸を習いに来た。話を聞いてみると新潟県の出身とのこと。そして、東京の音大を出て大分の大学で作曲を教えているとのことだった。東京の音大の出身だと聞いたので、私が勤めていた時の上司の名前を出した。娘さんがその音大に行っていたからである。何となんとその娘さんが大学の時に卒論課程で作曲理論を指導してくれた恩師なんだそうだ。ビックリである。

私はこの上司に結婚式の仲人もしてもらっていたのです。その上司の娘さんなのです。まさか大分でこんな身近なことに出会えるとは想像もしてなかった。不思議な縁だ。九州の大分で大分、東京、新潟とトライアングルに結ばれていたのだ。世の中は広いようだが狭い。どこで関わりが生じてくるか分からない。

この上司の応接間には、私の遠い親戚の洋画家の絵も飾られていた。上司が国立に自宅を新築した時に買ってもらった絵なのです。その絵は上司の娘さんが選んだものだったそうだ。縁なるものは不思議だ。娘さんと軽々しく書いてしまったが、作曲理論の第一人者になられておられるそうだ。生徒さんも准教授としてこちらの芸術の大学で教鞭と執っている。陶芸も上手になっていた。

私が自宅に 「太陽光発電設備」 を導入した時も、ほんの一瞬の出来事だった。家内が玄関先で誰かと応対していた。

「うちは結構です」 と断っていた。

「太陽光発電設備 ・・・ 」 と話す声が聞こえてきた。

「おっ、太陽光 ・・・ 」 面白いと思った。

直ぐに玄関先まで飛び出して引き止めた。

その営業マンから、「裏の健康ランドのイベントホールでソーラーシステムの展示会をやってるので見に来て下さい」 と言われた。直ぐに、裏隣りにあるイベントホールの展示会場へ見に行った。銀行の金利も1%を大きく切っている。そうだ、銀行にお金を預けておくよりも屋根の上に置いておこうと思った。すぐに設置することを決めた。

自宅は、高床式なので単純な間取りの平屋風の造りある。天井は広い。それも南向きである。南側はイベントホールの広い駐車場になっていて遮るものも何もない。陶芸教室は電気窯や電動ろくろ、冷暖房設備などで光熱費もかかる。太陽光で発電できるのは有り難い。直ぐに設置した。設備費の償却には10年かかるが、すでに8年が経過した。

この時に、IHクッキングヒーターやエコキュートにも取り替えることが出来た。風呂の湯量や温度調節も楽に出来るようになった。すごく助かっている。こんなちょっとした巡り合わせでつながることが人生の後半には結構多くなった。ちょっとした好奇心を持っていると何かとつながって来るようだ。長い間に知らずしらず蓄積されてきたものが生かされて来るのだろう。そんなことがチョクチョクと感じられるようになってきた。

陶芸ランキング

陶芸ランキング↑↑ 二つのサイトの陶芸ランキングに参加してます。

ポチッと応援クリックしてね! 人差し指や中指でバナーをトントン。