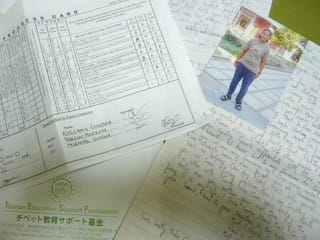

*チベットの里子の成績表と手紙が送られてきた。

インド在住亡命チベット人の子供。日本で言えば中学生ぐらいか・・

さすがに英語の手紙も長く書けるようになっていて写真も急に大人びた感じ。

前年の成績は非常に悪くがっかりだったが、今年はさすが一生懸命勉強したみたい・・・トータル51.7%で結果はPass(進級点は35%とか)

*どこで貰ったのか思い出せないが手元に一枚のチラシ。

チベットの映画『雪のしたの炎 Fire Under the Snow 』。

チベットに人権など存在しません。私がその生き証人です。33年間の拷問と投獄、チベット僧パルデン・ギャツォの不屈の精神を描いたドキュメンタリーですとの文字。

インターネットで流されていてこの方の存在は知っているのだが、ちらしの写真が尊い感じで、まるで鑑真和上みたい。なーーーんて!?

この映画を見に行きたいと思っているのだが・・

メジャーなものでないのでどこで公開されているのでしょうか?

*いつも行く大学の図書館で、購入されたばかりの新刊を見るのがtesyukeの楽しみ。

なにしろ公共の図書館にない選択が面白い。

今回目に留まったのが。『チベット滞在記 多田等観・牧野文子編』

早速借りた。興味の尽きない内容であっという間に読んでしまった。

ダライ・ラマ13世当時の話で、現14世さえ高齢なのに、なんと言う≪む・か・し≫ かと驚く。

1890年生まれの多田等観さんは1913年から10年余ラサの僧院で修行をつまれた。

この本からは、往時の青年のあるいは当時の日本仏教(しいて言えば西本願寺)の心意気のようなものが感じられる。

2009年5月発刊のこの本、元は1942年(昭和17年)に有志2,3人が多田に聞いたチベットの話が元になっている。

速記してそのまま本になるはずだったが、いろいろいきさつがあって面白みのない学術書のようになってしまったらしい。

それを残念に思った人により再度編集され作られたのがこの本だとか。多田の晩年に編者が筆談を重ねて再録したとか。

そして出版されたのが、1984年で、多田等観死去後17年だった。

本の末尾を見れば編者さえ1904年生まれ。出版の前年に亡くなっておられる。

大正時代の話と思えばまだ手の届く過去。しかしすでに埋もれて忘れられかけていたものが寸前に拾い上げられたそんな不思議なめぐりあわせの本。そして二十数年を経て再び発行と思えば感慨もひとしお。

長い年月の中でよみがえった本とともに多田等観の名前が記憶されますように・・