展示会「幻の愛知県博物館」に行ったついでに、常設展のほうも見てきた。こちらは学芸員ががんばって充実していた。

場所:愛知県美術館

展覧会名:2023年度第2期コレクション展

期間:2023年6月30日~9月17日

内容

展示室4 記号のからくり

展示室5 こだまする芸術

展示室6 三田村光土星 グリーンオンザマウンテン

展示室7 ブラックとピカソ キュビズムと「秩序への回帰」

展示室8 木村定三コレクション フォロンとグラフィックアート

それぞれで興味をもったものを示すが、特に興味を持ったのは、展示室5のこだまする芸術と、展示室8のフォロン。

1.展示室4 記号のからくり

下の新収蔵品が文字の形状を持っていることをきっかけに、絵画や彫刻といった美術作品は、たいていの場合なにか別のものを指し示す「記号」として機能しているという考えで、そのような作品を並べた。

<野水信「コの記号」>

ブラックはキュビズム表現の中で対象を解体して、全体像がわからなくなったからFOXという文字を書き込んだ。

<ジョルジュ・ブラック「Fox}>

クレーはエジプト旅行中にヒエログリフ(象形文字)に興味を持ち、それが表形文字の要素を残していることからそれを使った絵画を描いた。

<パウル・クレー「回心した女の堕落」>

その展示品のなかで、私が最も興味を持ったのが香港反政府デモに参加した25人を重ね焼きした作品。多分両眼をきちっと合わせて重ね焼きしたので、眼だけがギラギラとして他は黑くぼやけた中で、背景にデモのキーワードが散らされて写っている。

反射する透明ガラスでカバーされていたので、私を彼等の中に重ねて写真を撮ってみた。

<北野謙「2014雨傘革命に参加する25人を重ねた肖像」>

2.展示室5 こだまする芸術

あるものと他のものの間にある響きあいを広く「こだま」と捉えて、他の人の作品とこだま、自分の作品の連作、ひとつの作品の中での実体のこだま等の作品がならべられている。

それに加えて、写真という複写するものから着想を得た作品も並べられていて面白かった。

まずは有名なデルヴォーの「こだま」に着想を得た横尾忠則の「月光の街Ⅱ」。横尾の楽しいチャレンジである。(これは作者の寄贈)

横尾さんは楽しく描いているなと思う。ⅡだからⅠはどんなのかと思ってしまう。

<ポール・デルヴォー「こだま8(あるいは「街路の神秘」)>

<横尾忠則「月光の街Ⅱ」>

驚いたのは、この美術館の目玉の「人生は戦いなり(黄金の騎士)」にそっくりな、デューラーの版画「騎士と死と悪魔」。デューラーのほうが400年も早く権威になっていたから、とんでもないチャレンジだったのだろう。

デューラーの職人的緻密な描写に対して、クリムトのほうはとても装飾的。そしてどちらの絵画も背景に種々の記号を持っている。

<アルブレヒト・デューラー「騎士と死と悪魔」>

<グスタフ・クリムト「人生は戦いなり」>

こだまを実体に付属する影というイメージでみた作品でお洒落なのは下記の2作品。一方は釘に3種のほうから光が差し、3つの影が出来ている。もう一方はたくさんのものをぶら下げた壁の実体と影を非常にリアルに描いた作品。

<左:高松次郎作「釘の影No.648」、右:アラン・デュケ作「バスのチケット」>

そして彫刻。地層を削ったような袴田京太朗の「ハルガ」と「Inner Hulga」。

うすいアクリル板を重ねて削り出した。 なおInner Hulgaはそのハルガの中身をくりぬいて作ったもの(基本は軽量化)

<袴田京太朗 左:ハルガ 右:Inner Hulga>

熊谷守一は、何度も同じ対象を描いている。これはスイセンの例。

写真と絵画は、映し出すもの/描きだすものの特性が異なる。最近の美術展では現在最も高価な絵を描くゲルハルトリヒターも両者を組合わせた作品を制作しているが、この美術館にはない。

展示されているものとして、アンディ・ウォーホル 「レディース アンド ジェントルメン」。これは有名。

ポラロイドで撮って、それをシルクスクリーンで印刷する。色彩、ずれ、コントラストにアイデアがある。

フランツ・ゲルチェの作品、「ナターシャⅣ」。

大きなスライドで画像を暫くキャンパスに投影して、それを頭に焼き付け数か月かけて書く。赤茶色のモノクロームで、縦が3mくらいか。なにか神聖さを感じる。

次に上田薫 「なま玉子G」。

これはスライドをずっとキャンバスに写して、徹底的に写実的に描いているので非常に立体感がある。サインのダイモが面白い。

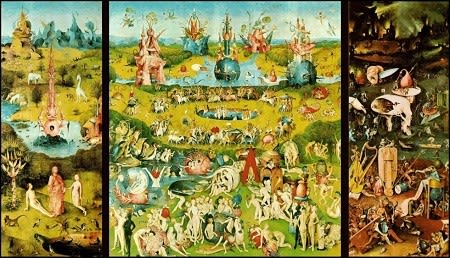

山田純嗣のスペインにあるヒエロニムスボスをモチーフとした作品。

写真に撮ったボスの絵から立体的な模型を作り、それを写真に撮ってその上にエッチングで印刷していくという非常に面倒臭い仕事。すごいものがあるなと思ったが、どこまでボスの七光りで、彼がそこからどう主張しようとしているのかわからない。

<山田純嗣 「(11-6) GARDEN OF EARTHLY DELIGHTS」>

< 参考 ヒエロニムス・ボス「快楽の園」>

その他にも「こだま」というキーワードと結び付けたいろいろな展示が在り、この美術館の収蔵品を使って学芸員がいいアイデアを出したなとおもった。

3.展示室6 三田村光土星 グリーンオンザマウンテン

見知らぬ家族のネガフィルムを入手し、その写真にイメージを得て、インスタレーションを展開するという作品だった。一緒に来た人んぼ興味をひかなかったので、さっさとでてきたが、部屋全体に満ちている緑の光は心地よかった。1人で行っていたらどてっと座っていたかもしれない。

そして、こんな感じでぼんやりと中を見回していたい。(写真はぼかして撮っている)

4.展示室7 ブラックとピカソ キュビズムと「秩序への回帰」

最近この美術館は、ブラックの絵画の寄贈を受けた。その作品の位置づけを解説するために、ブラックとピカソの第一次世界大戦前後の作風の変化を展示したもの。ほとんどがリトグラフだが、ドニやマティスの油絵も飾られている。

下記の作品の寄贈をうけたのは 下記の「水浴する女性と3つの果実」。

第一次世界大戦後の作品で、その前の作品がキュビズムで線主体だったのに対して、これは具象っぽく色の塊がドスンと置かれていて重量感がある。

5.展示室8 木村定三コレクション フォロンとグラフィックアート

木村コレクションは、日本及び東洋のもの、特に茶道関連が多いと思っていたが、今回はポスターなどグラフィック作品が並んでいてびっくりした。

その中心のフォロンという人の作品はとても哀愁があり気持ちが溶け込んで行くようで素敵だった。このひとの名は知らなかったが、サッカーのワールドカップのポスターを制作したほどの有名な人。知ることができてよかった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます