「あやしい絵」展 第2章―4 表面的な「美」への抵抗 は、大作が並んでいました。

作品と鑑賞者が織りなす景色も面白い。

トップバッターは北野恒富の《淀君》

2017年11月に「没後70年 北野恒富展」(千葉市美術館)で見て、驚いた記憶があります。

まったりとした美人画イメージの北野恒富が、こんな絵を描くとは!

顔のアップです。 お市の方の娘なので、美人という先入観がある・・・そのため、見たときに

腰が引けました。高台院(ねね)の説得を断り、豊臣家滅亡の道を選んだ、淀君の意志の強さは

反面、はかなさ、狂気に近いあやしさを湛えているように見える・・・

妖艶と清楚、聖と俗を描く恒富。

速水御舟の《京の舞妓》は、後期展示のため見ていないのですが、すごい作品なので東京国立博物館で

以前撮影(2019.5.4)したものを掲載。

速水御舟の《京の舞妓》 大正9(1920)年 東京国立博物館

”欄干に腰掛ける舞妓。よく見ると、頭髪から睫毛、着物のしぼ、舞妓のそばの壺、畳の

目まで、画中のあらゆるものが細部まで克明に描き出されていることがわかる。

すべてのものを等しい解像度で知覚するということは、現実にはあり得ない。舞妓の体

の外側に施された隈状のものは、通例絵具のぼかしで表されるが、ここでは何本もの細

い線を交差させる手法が用いられている。この線の交差は、舞妓の姿を浮かび上がらせ

る一方で影のようにも見え、これにより何も描かれていない舞妓の背景が壁のようにも

感じられる。 これらの表現は画面全体を眺めたときに、何とも形容し難い違和感をも

たらすが、それは見方を変えれば、あらゆる部分を細密に描こうとする御舟の強い意志

が働いているということである。

御舟は化粧をして着飾った舞妓について、「人間のーそれは誰でもが持って居るー他人

に少しでも美しく見せ度いとして焦慮して居る人間の浅ましい美しさまことに浅ましい

美しさではあるが、それでも人間として其處に捨て難い寧ろ悲痛な美しさがある。」

(『大阪毎日新聞』大正9年8月30日)と述べている。

細部を克明に描くことで対象の奥底に潜むものを探ろうとする行為は、同時期の洋画家

の岸田劉生らにも見られる。御舟も同様に、細密に描くことで、舞妓の美しい装いの下

にある人間としての側面をえぐり出そうとしたのであろう。”

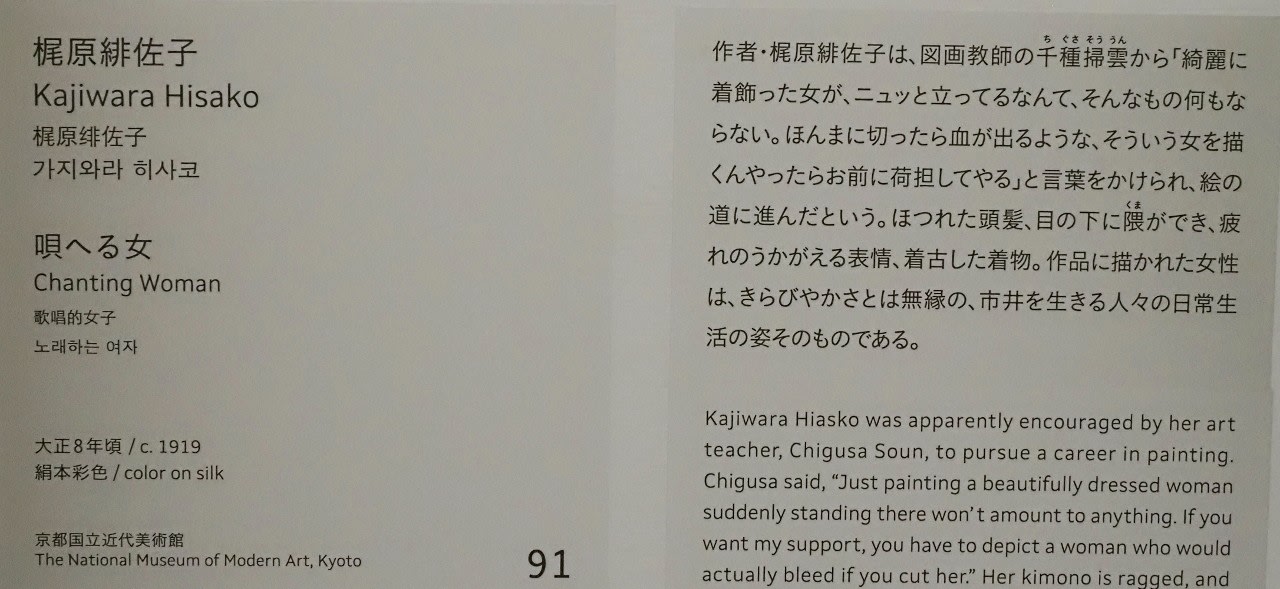

梶原緋佐子、初期の作風はこうでした。

ところが昭和に入り、作風が変わった。 2019年に観た京都国立近代美術館のコレクション展

での作品は、師の菊池啓月風の美人画。 私は、どちらも好きです。

黒い服と黒いあざが、目に飛び込むこの作品、島成園の自画像といわれている。

成園の写真を見ると確かに似ている。

ただし、黒いあざは、成園が付け足したもので、キャプションによると、成園は

運命と世を恨む気持ちを描いたそうだが、私は鈍くて、それは伝わってきません。

逆に、あざとい感じを受けました。 展示企画者の説明に、合点がいかない唯一の

作品です。

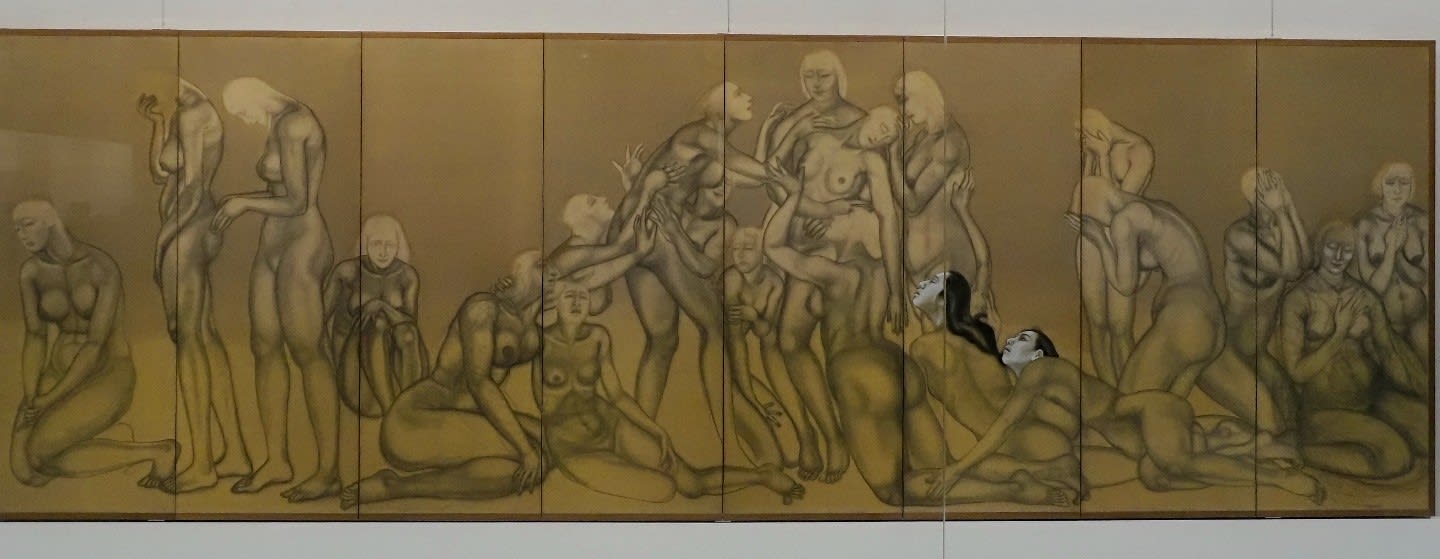

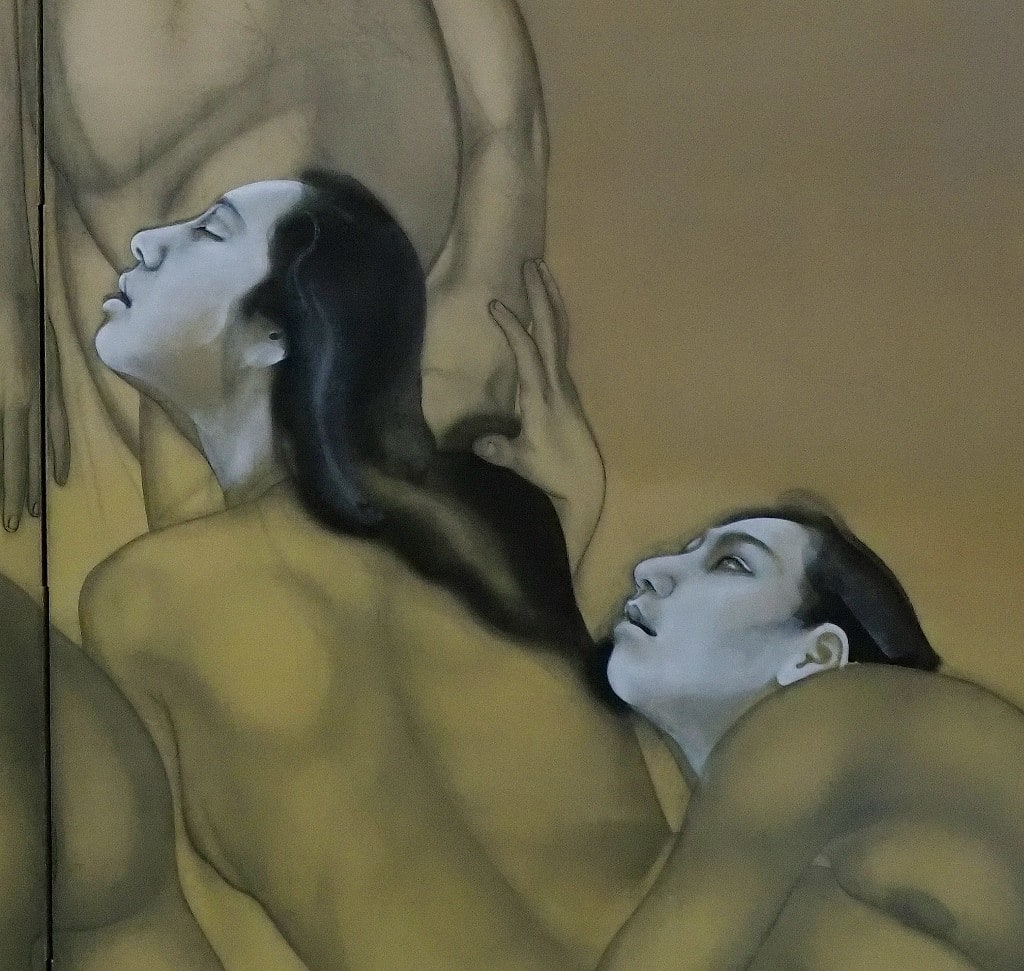

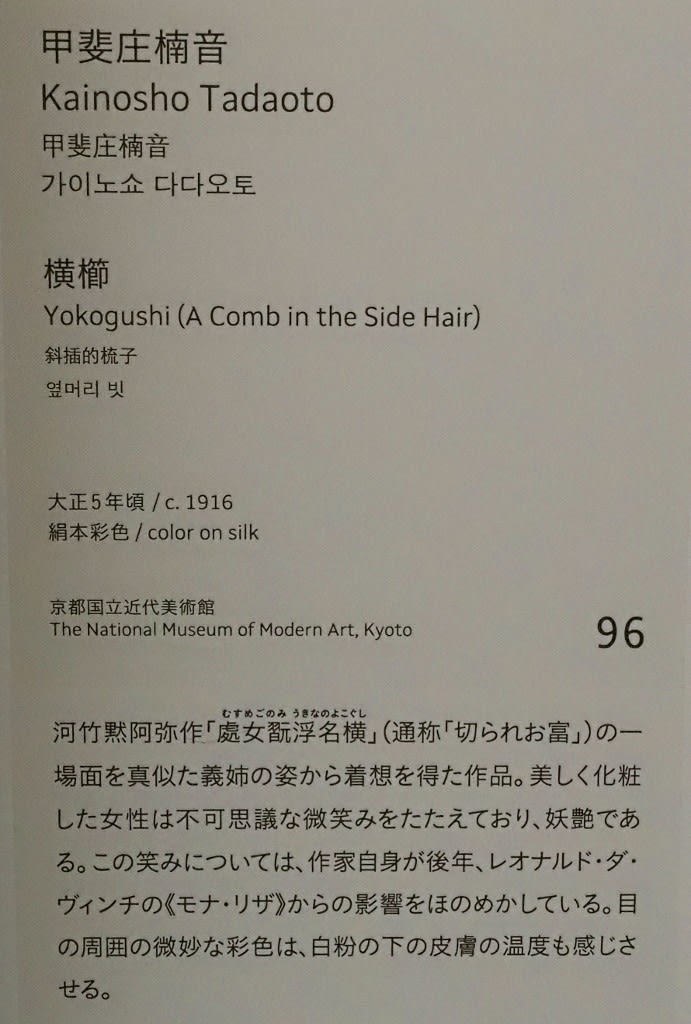

甲斐荘楠音の未完の大作《畜生塚》

甲斐荘楠音の他の作品に比べると、西洋画っぽい雰囲気。

東京国立近代美術館の広報によると、重厚な裸体像はダ・ヴィンチやミケランジェロの表現を

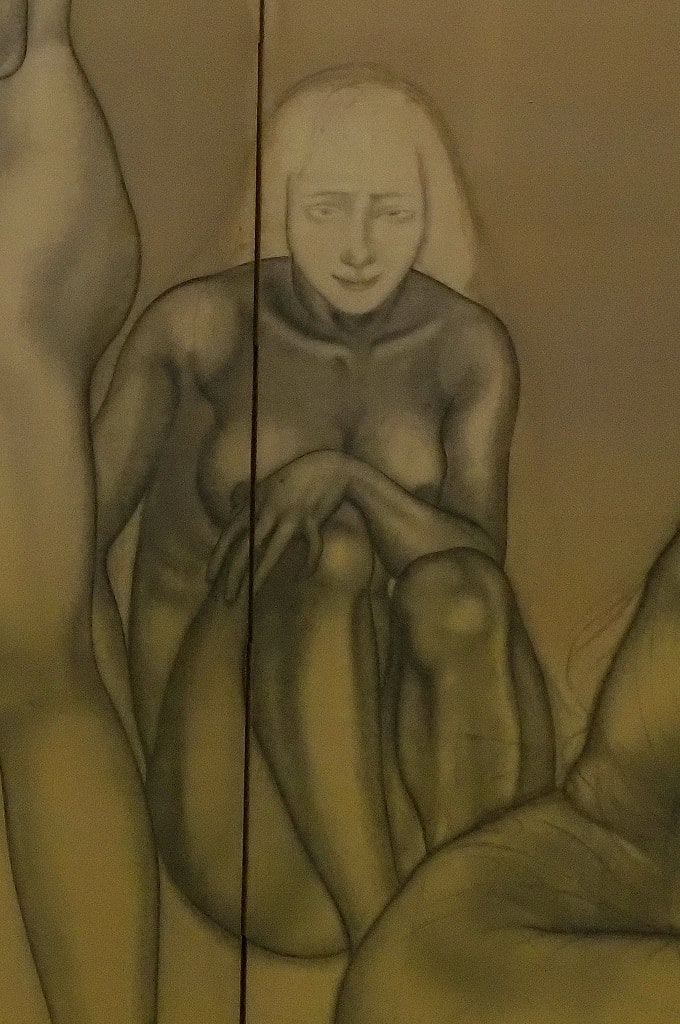

甲斐荘楠音《幻覚(踊る女)》 大正9(1920)年頃 京都国立近代美術館

梶原緋佐子のところで述べた、2019年に観た京都国立近代美術館のコレクション展でも、甲斐荘楠音

の作品を鑑賞。 そのブログで楠音とその恋人などを紹介しました。 以下に再掲します。

”Webサイトで甲斐庄楠音を調べてみると、幼少期から喘息など病弱だったこと、女装趣味やホモセクシュアルなどの噂

土田麦僊に「穢い絵」と言われて展覧会の展示を断られたこと、その後、映画監督の溝口健二に見いだされ、歴史考証家

として映画の世界で活躍したこと、青年時代に失恋をして生涯独身だった・・・等、複雑な人生を歩んだ方です。

そのなかに、彼と彼の愛人”トク”の写真があったのですが、彼の描いた作品の女性の多くが、トクによく似ている。”

写真で見る甲斐庄楠音は、ニヒル&インテリっぽい雰囲気ですね。 《幻覚(踊る女)》は、一見

燃えるような赤い色が、あやしい雰囲気なのですが、妖艶のなかにも純情を感じるのです。

岡本神草の《拳を打てる三人の舞妓の習作》

岡本神草の作品が続きます。 ↑の作品もそうですが、人物周りの濃い隈取りが、あやしさの発生源か?

この絵の女性、こちらの心を覗き込むような、媚びた眼、手持ちの般若の面・・・アブナイ、アブナイ

岡本神草 《仮面を持てる女》 大正11(1922)年 京都国立近代美術館

2010年に初めて、デロリ系の作品を見たのが、これ。 稲垣仲静・稔次郎兄弟展

当時は、えーっ!! と思ったものでしたが、最近は、森口博子似でカワユイ・・・と加齢による変化かなー。

稲垣仲静 《太夫》 大正10(1921)年頃 京都国立近代美術館

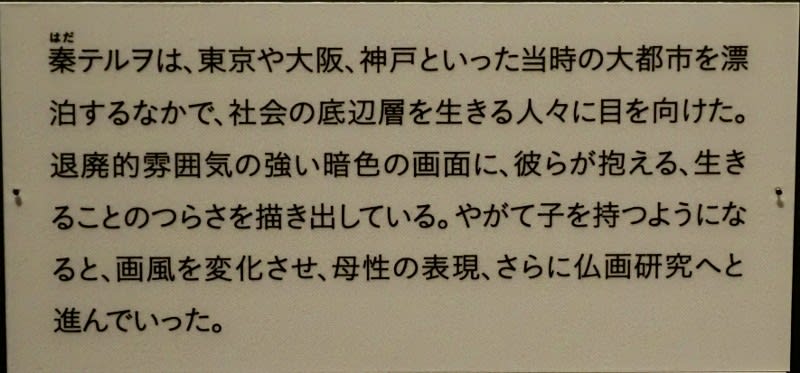

秦テルヲ・・・確かにあやしいかもしれない。

東京と京都の両国立近代美術館で、秦テルヲの作品をたくさん鑑賞しました。

妖艶とかには無縁で、まっすぐグイグイ表現する、聖と狂気の狭間のあやしさを感じる。

秦テルヲ 《母子》 大正8(1919)年頃 京都国立近代美術館

次の作品《女郎(花骨牌》は、後期展示のため、見ていないのですが、2017年に観た京都国立近代美術館のコレクション展

で、秦テルヲ特集をやっていて、その時撮影したものがありました。(ガラス反射と歪みで見づらくて、すみません)

いつか、このブログでも、秦テルヲの特集をやりたいと思っています。

秦テルヲ 《女郎(花骨牌》 大正2(1913)年 京都国立近代美術館

北野恒富の《道行》

近松門左衛門が、1720年(享保5年)10月14日夜に、網島の大長寺 (大阪市)で、起きた心中事件を脚色した人形浄瑠璃が原作。

ちなみに大長寺の跡に、今の藤田美術館が建っている。 歌舞伎でも人気作で、この絵は、歌舞伎の道行シーンを描いたように

思えます。 でも、私には治兵衛の姿が、なぜかしっくりこないのです。

島成園の《おんな(旧題名・黒髪の誇り)》、目と口が怖い。

島成園 《おんな(旧題名・黒髪の誇り)》 大正6(1917)年 福富太郎コレクション資料室

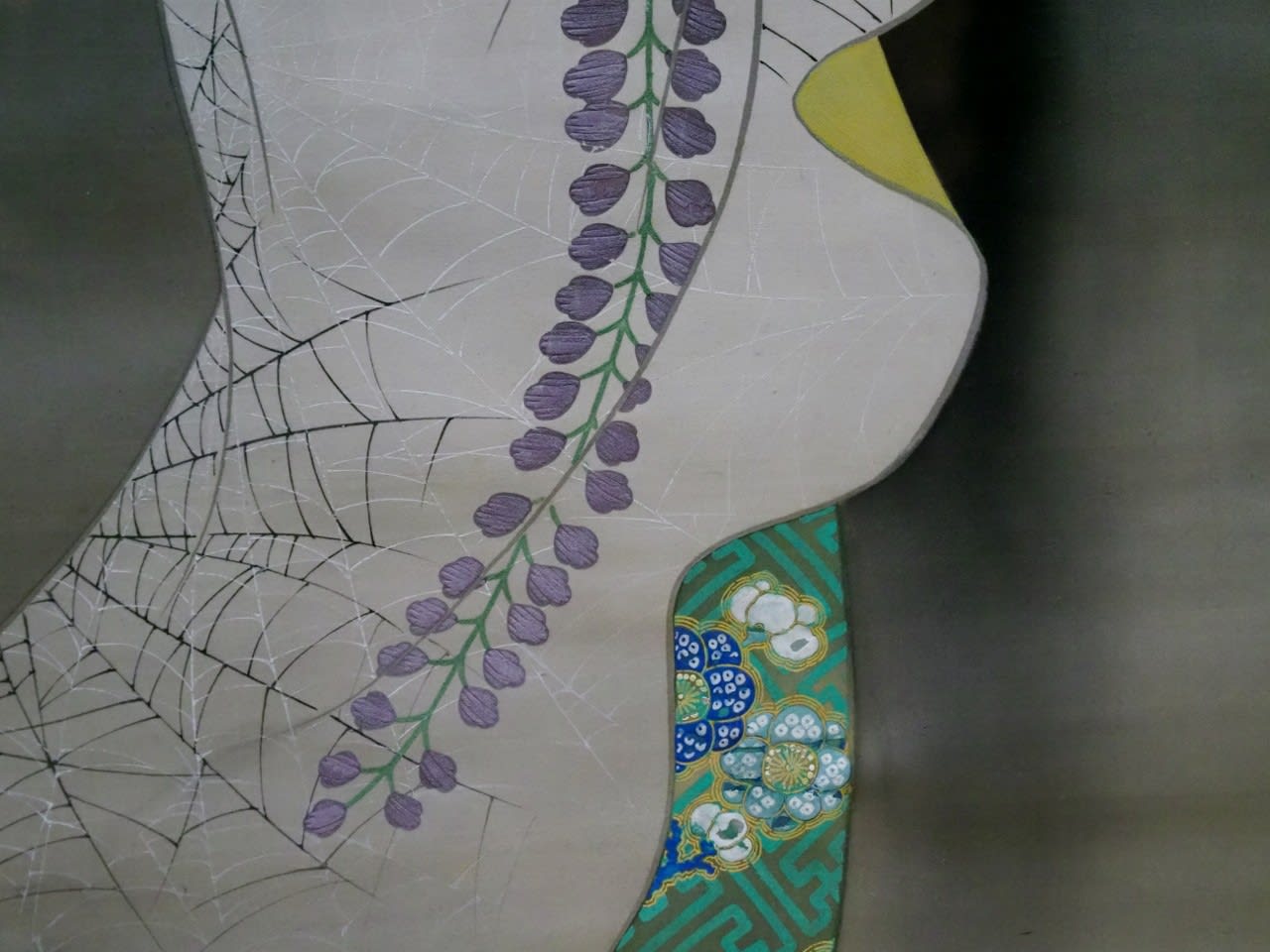

そして藤島武二の《夫人と朝顔》と並ぶもう一つの目的、上村松園の《焔》

本作は撮影禁止のため、以前、東京国立博物館で撮影(2018.5.27)したものを掲示。

上村松園 《焔》 大正7(1918)年 東京国立博物館

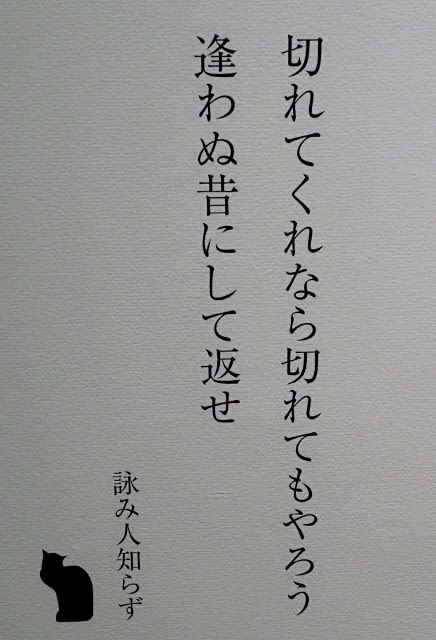

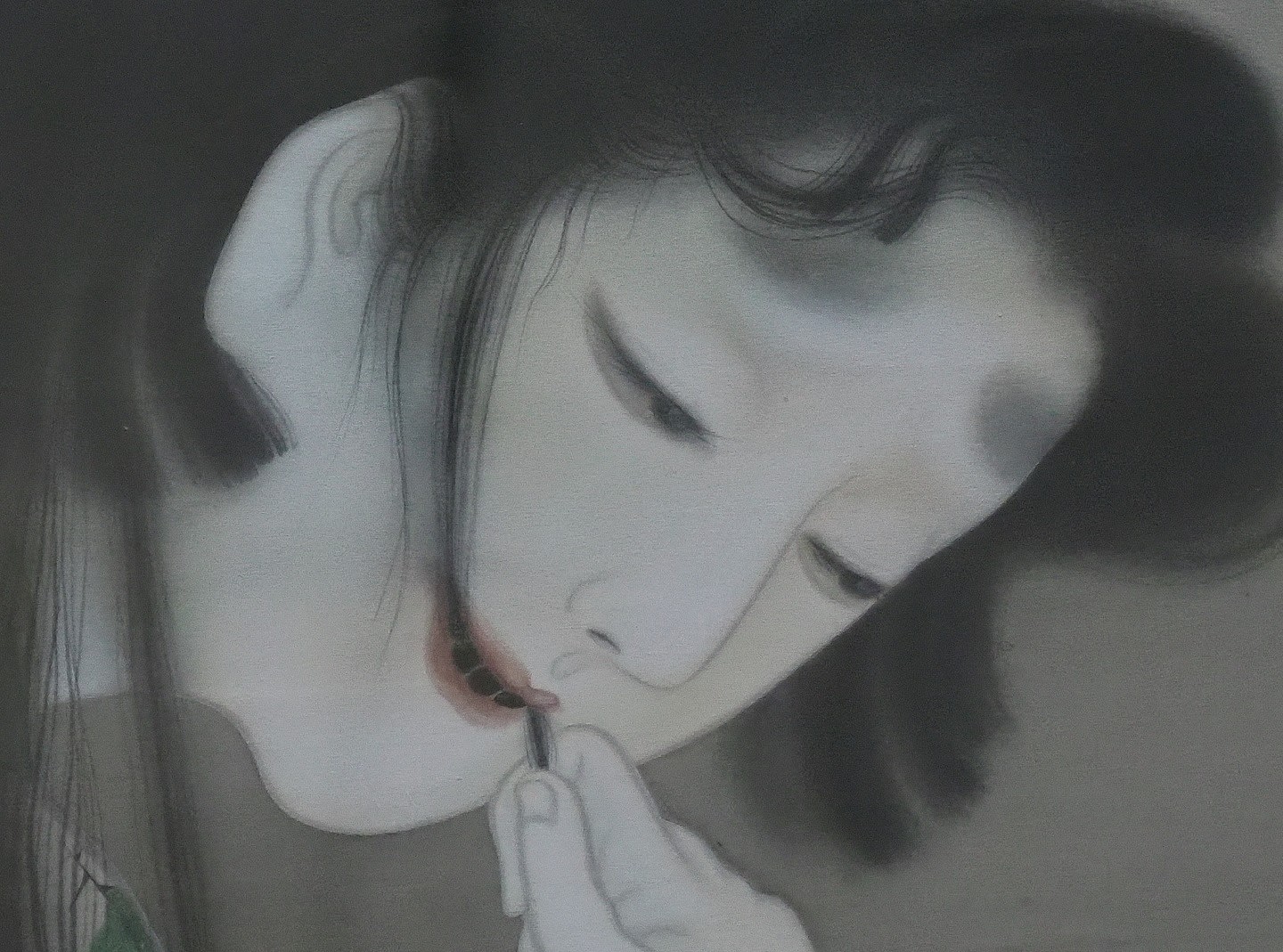

”うつむき悲しげな表情で髪を噛む女性。足元は消え入り、生身の人間でないことを思わせる。

本作品は「源氏物語」に登場する六条御息所に取材したもの。光源氏を愛するものの、その

気位の高さから本心を素直に表せない彼女は、光源氏を取り巻く正妻はじめ女君たちに嫉妬

の念を抱き、生霊となってしまう。白い打掛の文様である蜘蛛の巣は、果たして光源氏を捕

えるためのものか、あるいは憎き女君たちを殺めるためのものか。

人物の目には、画絹の裏から金泥が施されており、嫉妬の念を抱く女性の能面の白目には金

泥が入っているという、松園の謡曲の師、金剛巌からの示唆によるもの。

金の効果で人物の目は光っているようにも、涙をたたえているようにも見える。

なお、松園ははじめ作品の題名を《生き霊》としたが、金剛巌からの助言で《焔》に決めた

という。”

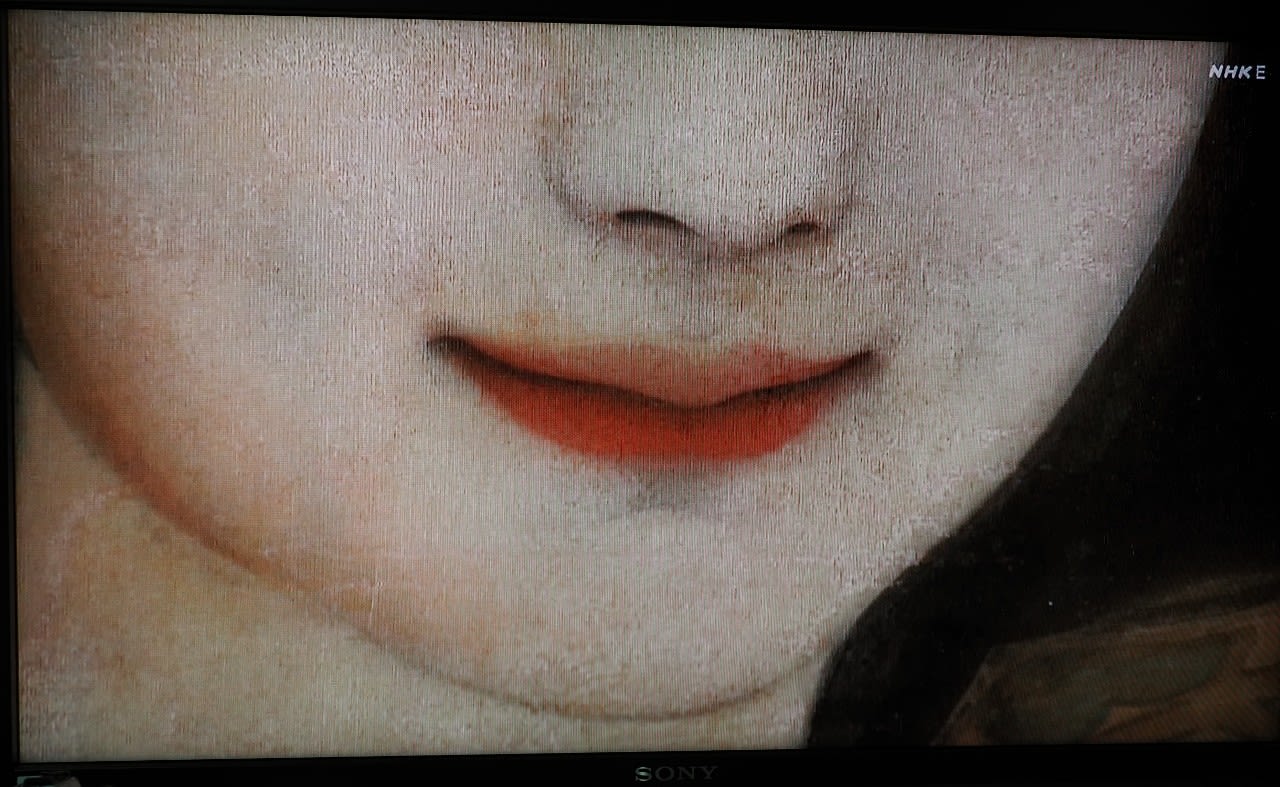

打掛の黒い線の蜘蛛の巣と、白い線の蜘蛛の巣

そして表情。 東京国立博物館での展示は照明が暗く、顔の部分を拡大しても、金泥はハッキリしません。

こちらはNHK日曜美術館での1シーン。 目の金泥はうっすらとわかります。 驚いたのはお歯黒!

本展では、実物に近づいてじっくり見たのですが、こんなお歯黒とは気づきませんでした。

照明は大事ですね。

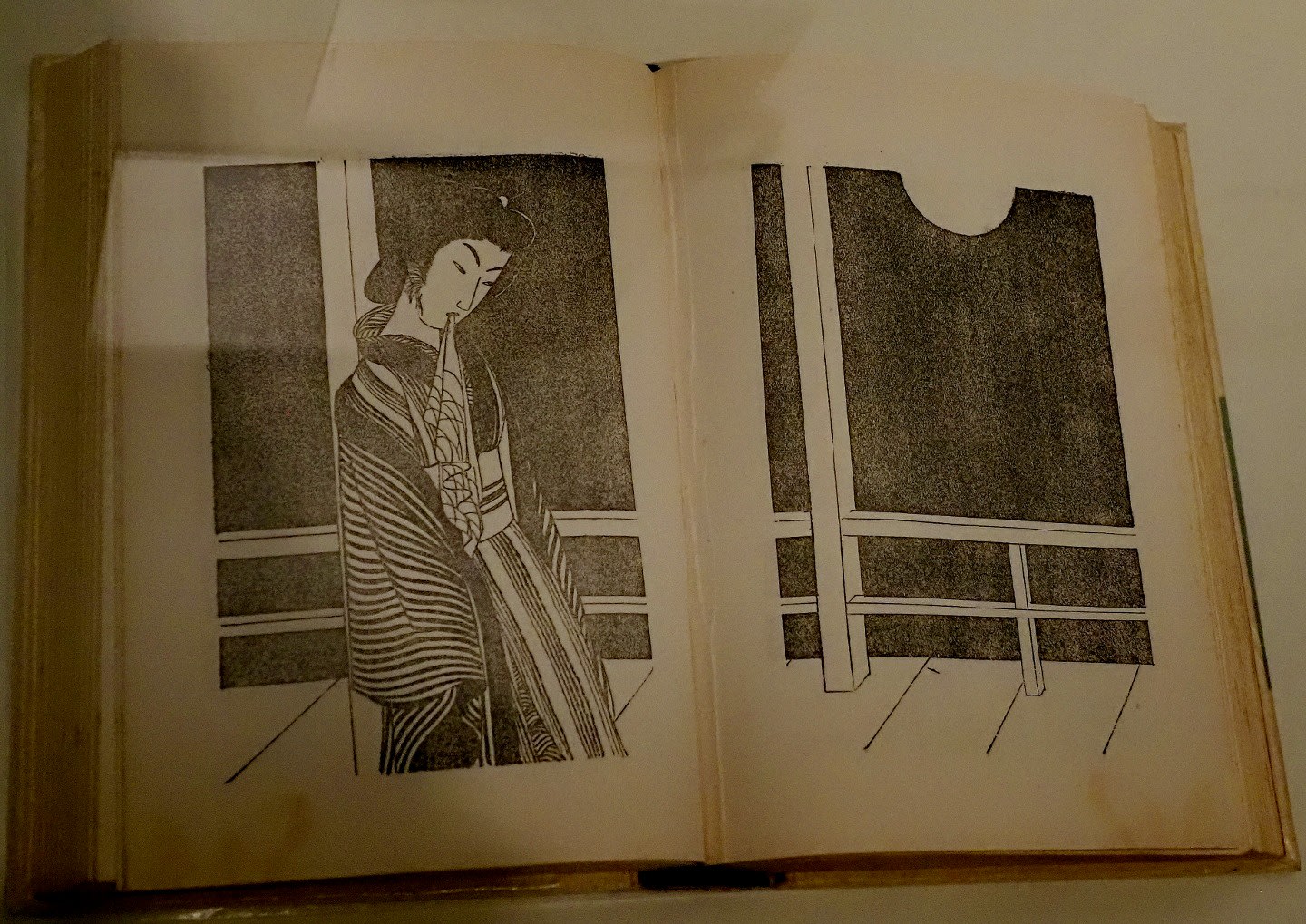

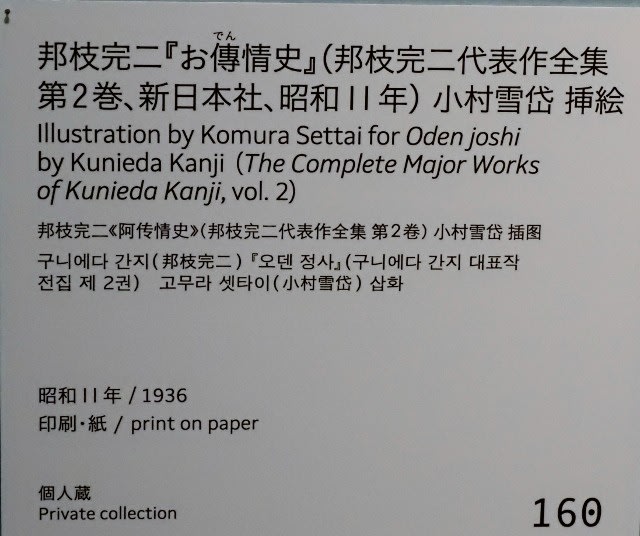

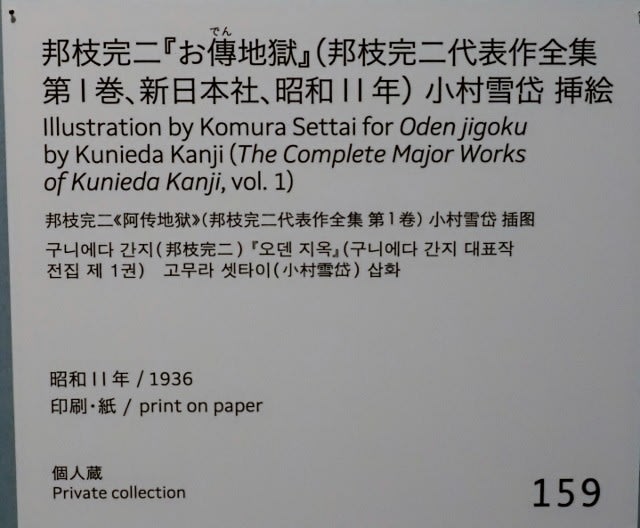

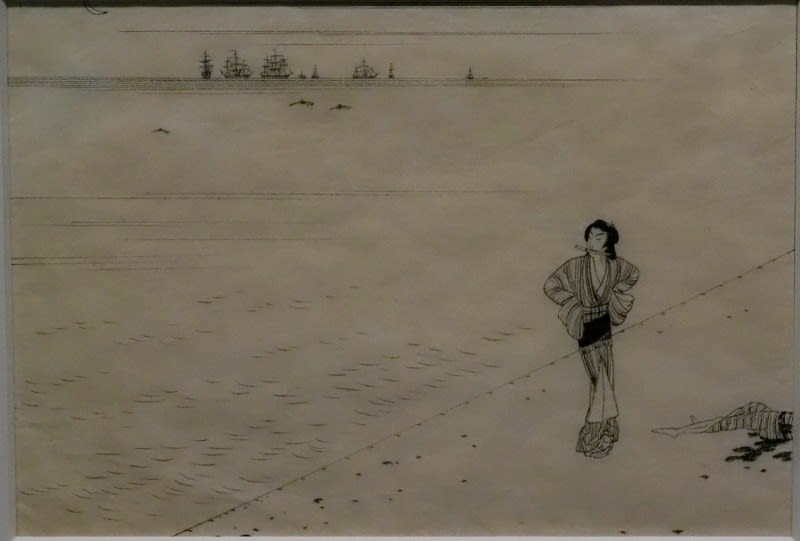

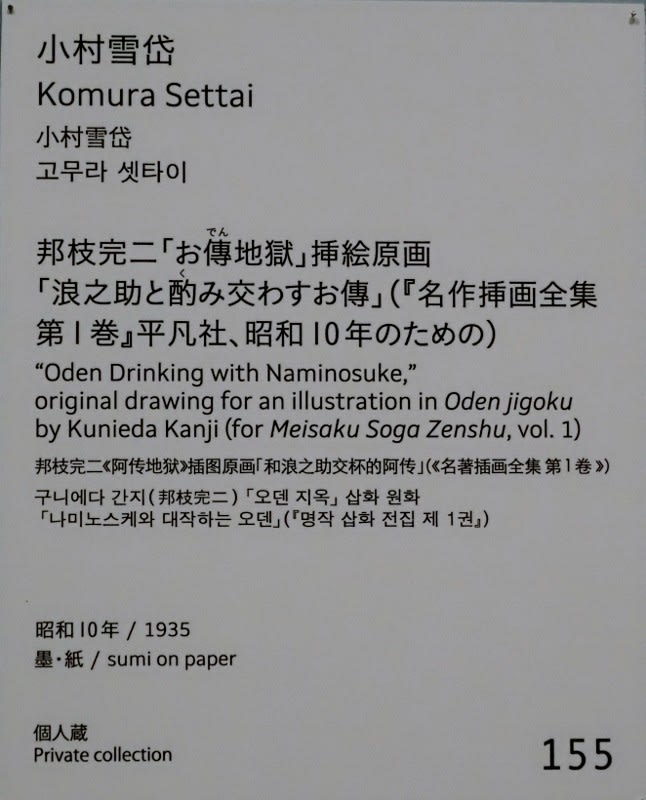

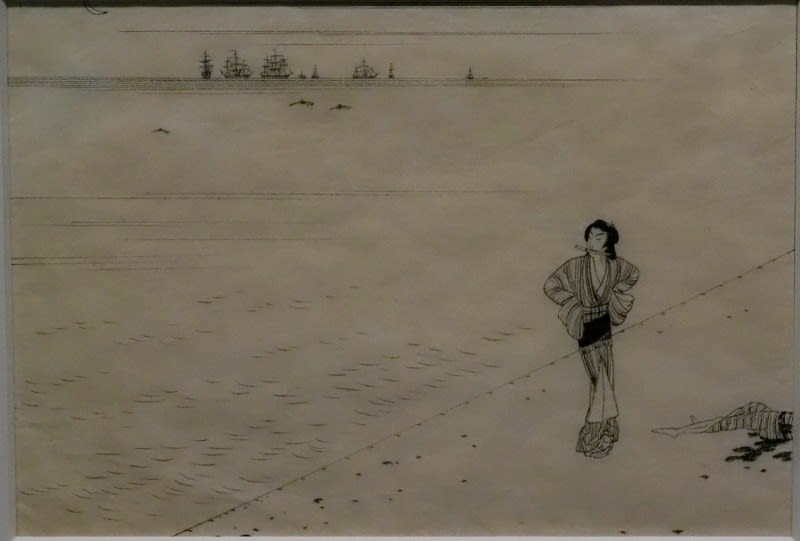

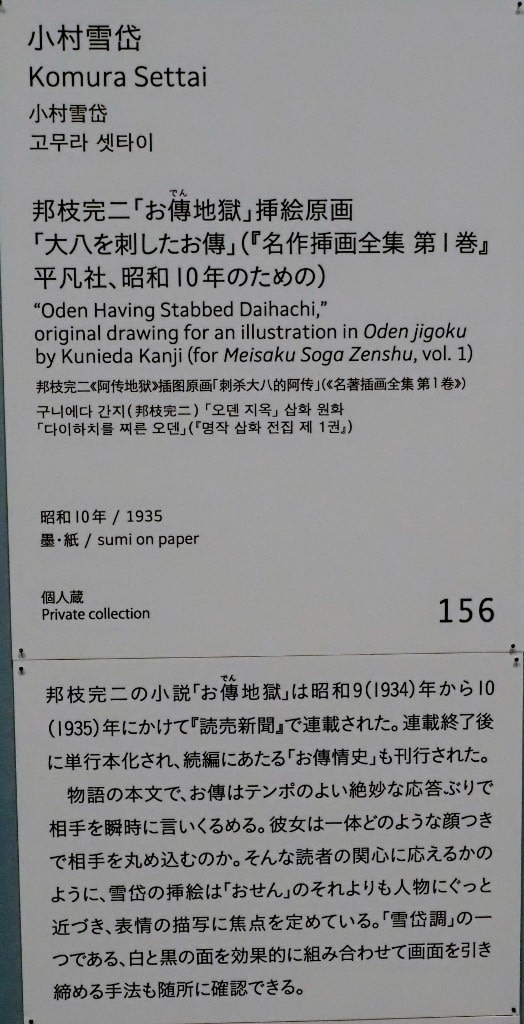

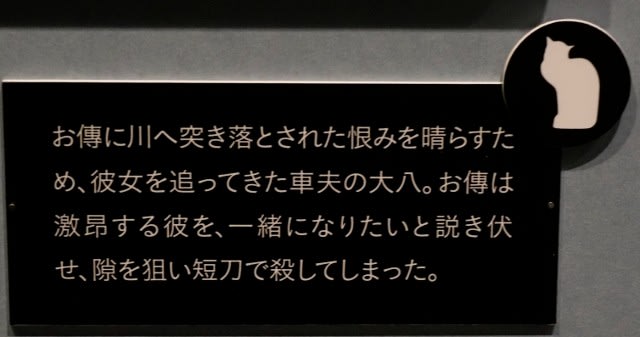

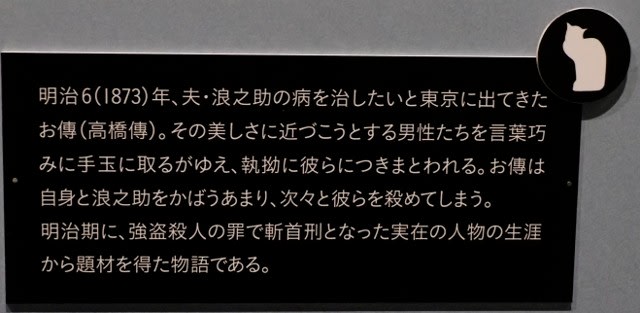

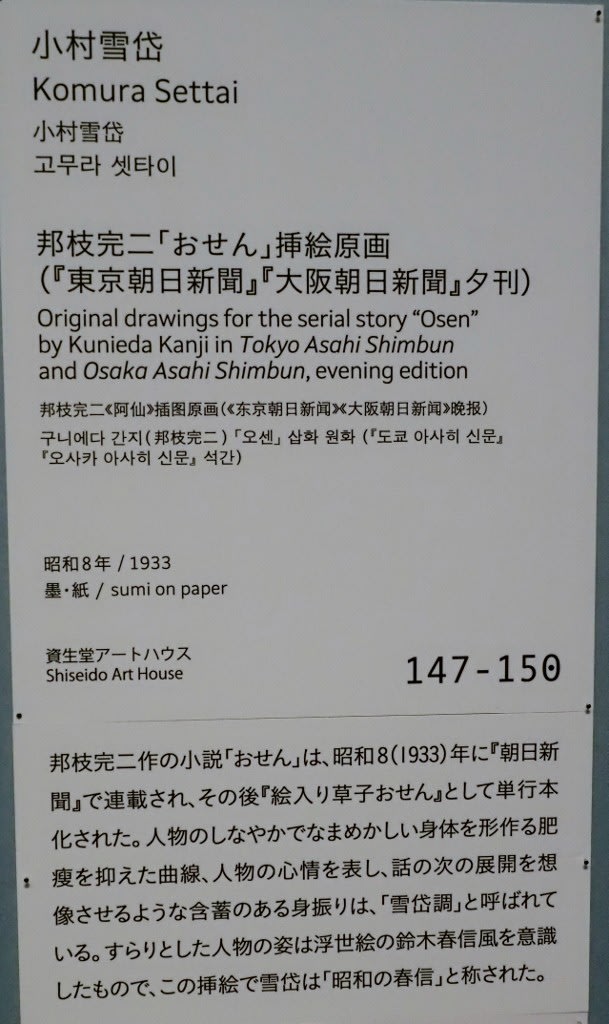

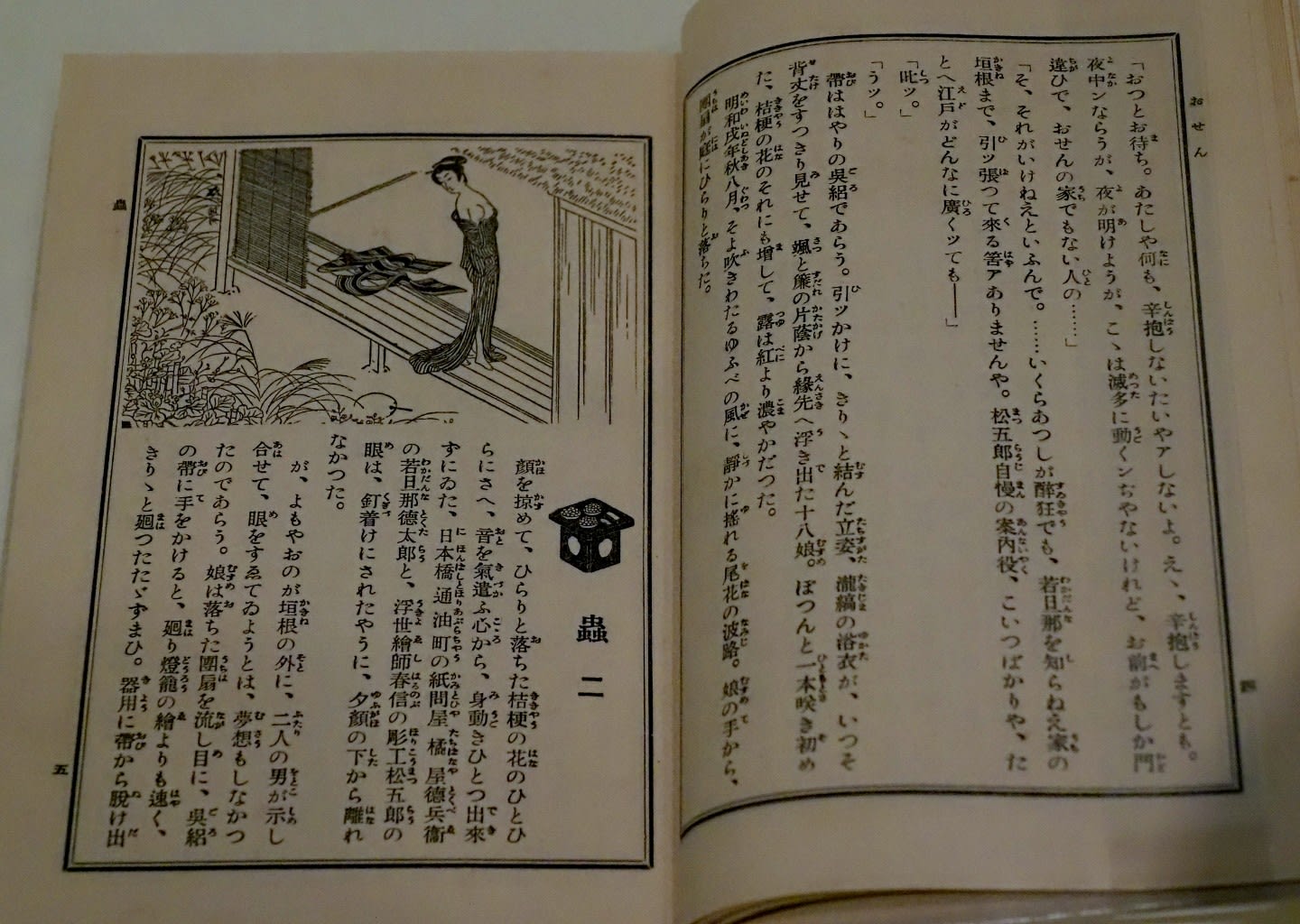

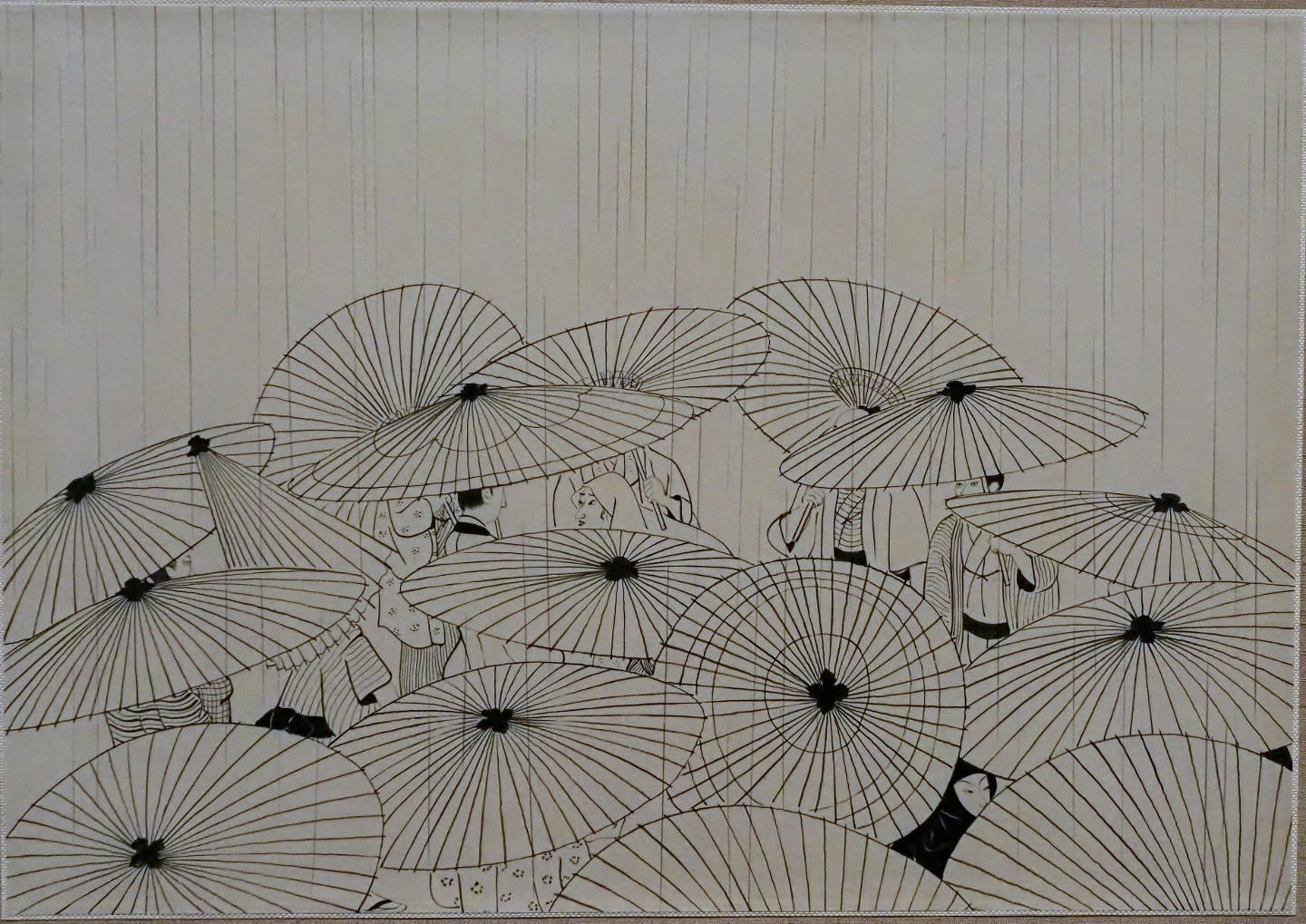

小村雪岱は、「生誕130年 小村雪岱-「雪岱調」のできるまで」(2018.3.3川越市立美術館)で、大ファンになりました。

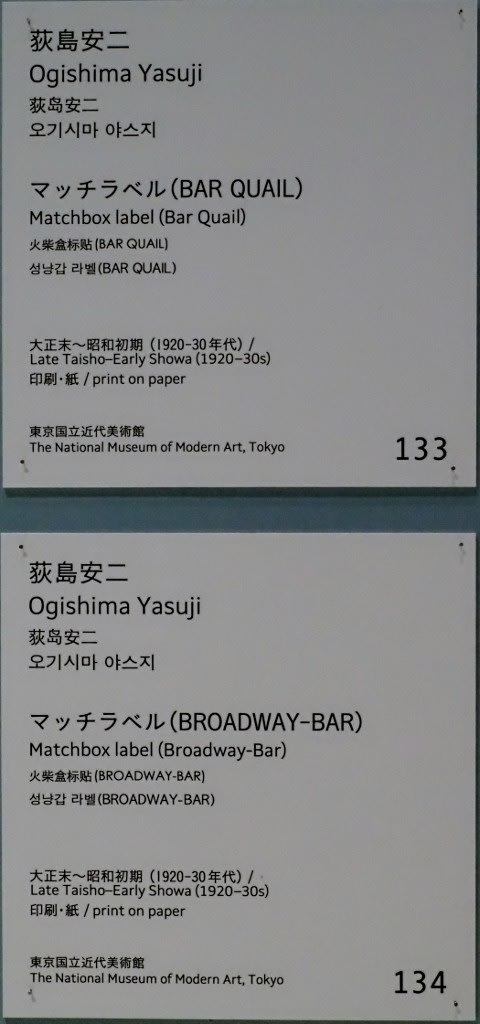

本展では、イラスト作品が数多く出ていたので、紹介します。

以下はサラサラっと。

以上、あやしさに付き合ってフーと溜

息をしながら1階ロビーに出ると

外は、まだ桜も見頃でした。

残念ながら、4月25日からの非常事態宣言で本展も休止となっています。

会期は5月16日までですが、5月11日以降の宣言解除も微妙ですね。

7月3日~8月15日の大阪会場(大阪歴史博物館)は、なんとか平常開催をと、願っています。

これだけの作品があると、ブログでの紹介も大変ですね。力作です。読みごたえがありました。美術館へ行ってきたような気分になりました。

最後のブラインド越しの写真、一瞬、作品のひとつかと思いました(^.^)

本展の図録にも”なぜ「あやしい絵」には女性が

多く登場するのか?”というコラムがあり、男性

優位の思想、仏教思想から説明して理由を4点挙

げています。2ページにわたるコラムなので内容

は省きますが、図録には他にも、”あやしの泉は

枯れやすい”など面白い考察が載っていました。

思い出として多くの作品を採り上げましたが、力

作とは恐縮の至りです。

最後のブラインド越しの写真は、フィルターをかけて、怪しげ風にしてみましたが、効果あったかな。