第3室は 「3.萬鉄五郎魂」と題して萬鉄五郎の特集が組まれていました。

《裸体美人》が展示されていたのですが、萬の作品は好きではありません。

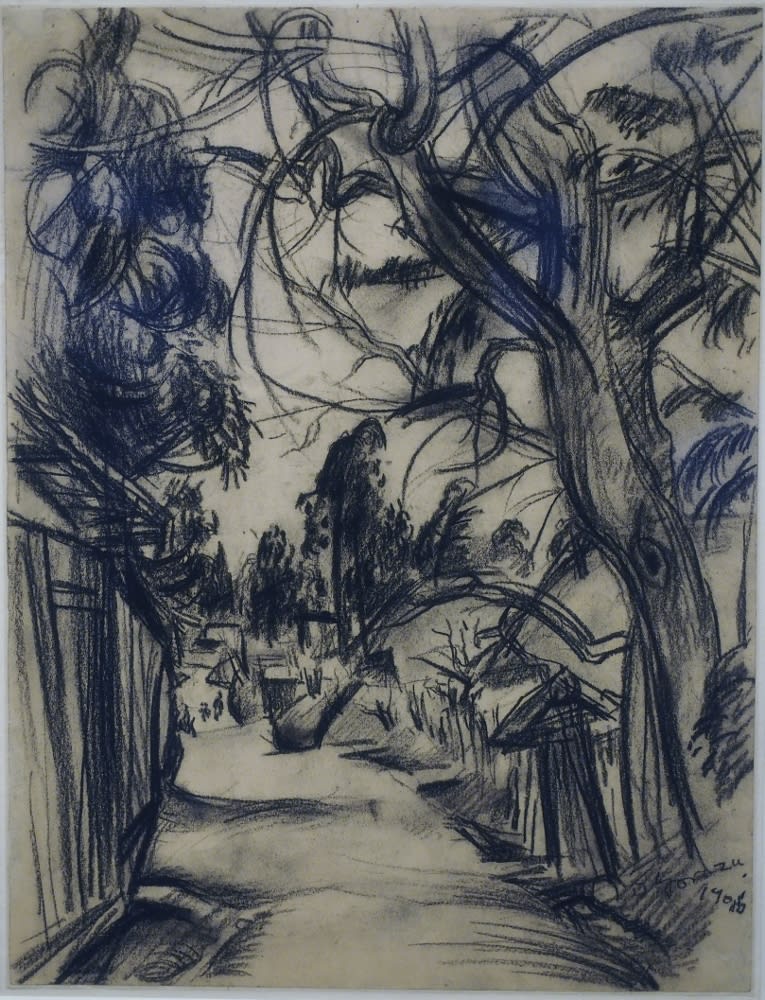

で、風景を描いた絵コンテ

木をグニュグニュと描いた感性は、個性といえば個性ですが、狂気を感じます。

この風景画もそうですね。 画調も暗く、不気味な感じ。

見どころをMOMATの公式Webサイトから、引用

”見どころの一つは、三つの裸体像の変化です。鼻の穴と脇毛が強烈な《裸体美人》は、日本で最初期にファン・ゴッホらの影響を示した作例とされます。5年後の《もたれて立つ人》では作風が一変、ロボットのような裸体が描かれます。ピカソ、ブラックらによる「キュビスム」の影響を表した、これも日本最初期の作例といわれます。最後の《裸婦(ほお杖の人)》は、裸の女性が島田髷を結って金屏風の前に座る、という人を食った設定です。きれいな黒い目を持ち、一見もの静かだったという萬。実は次々と画風を変え、人々の予想を裏切り続ける反逆の魂をたぎらせていたのです。”

人物の背景だけ見れば、それなりの絵なのですが、裸婦の描き方が強烈で私の感性には合わない。

版画になると、少し柔らかくなりますが、ぎくしゃく感は感じます。

第4室は「富士山」がテーマ。

川瀬巴水の作品は、東博や近代美術館、千葉市美術館などで多く見ています。

その印象からいうと、本作品の富士山は無いほうがいいぐらいで、手前の景色が美しい。

清里高原あたりからでしょうか、こんなふうに富士山が見えます。 寒い冬の景色ですが、なぜか温かい印象の作品。

恩地孝四郎も好きな版画家です。 でもこの作品は、完成度が低いと思います。

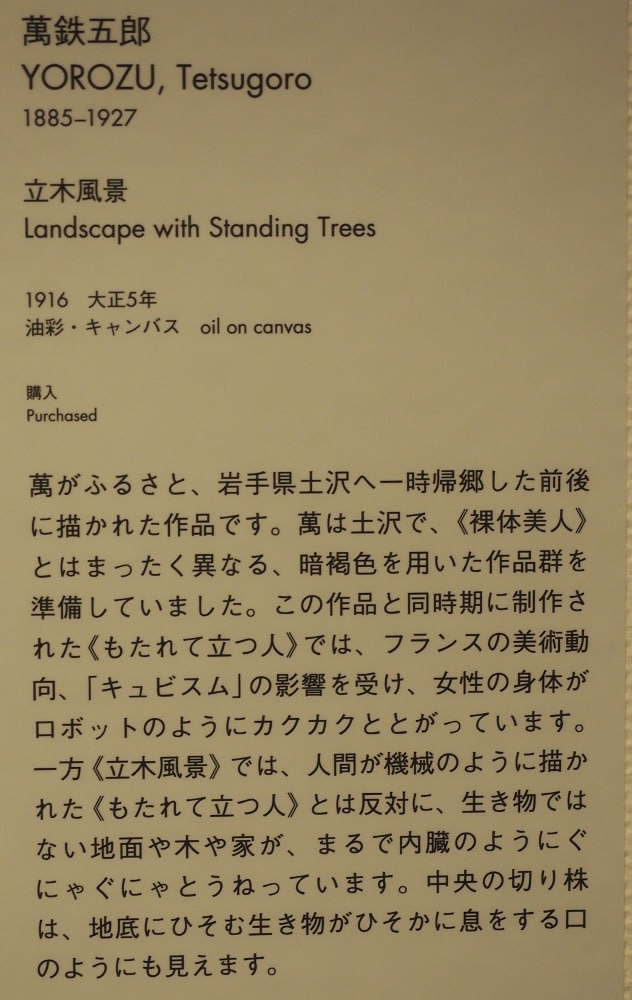

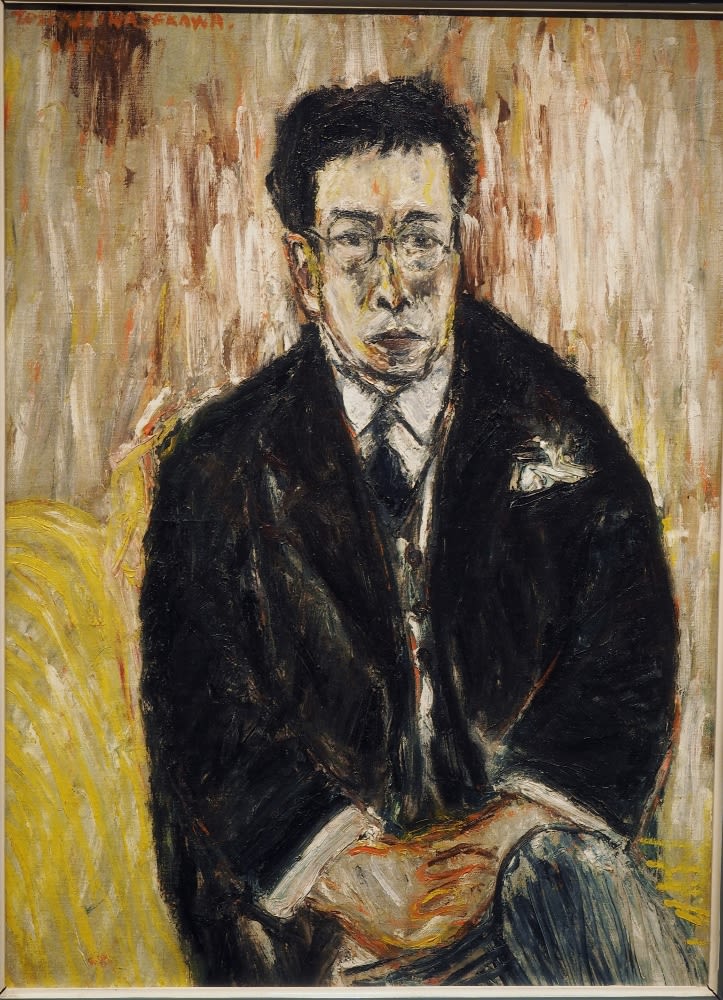

第5室は「5. 並べてみれば 梅原・安井・利行」

有名画家たちですが、企画の趣旨を、東近美の公式Webサイト

から引用します。

”梅原龍三郎(1888-1986)、安井曽太郎(1888-1955)、長谷川利行(1891-1940)。日本のある世代にはよく知られた画家たちです。でも、それだけに、先入観が生れている可能性もあります。そこでここでは、作品を「並置」してみることで、それぞれの画家の特質を改めて浮かび上がらせたいと思います。

たとえば安井と梅原によるチャイナドレスの女性像。見比べると、安井が身体を手掛かりにしつつ複雑な空間表現に挑戦しているのに対して、梅原の場合は、人物の性格の描写に集中していることがわかります。安井の風景画を並べると、画肌や奥行きの表現に変化がある一方で、視界をわずかに遮る樹木を手前に置く点では共通していることがわかります。梅原による人物画では、最初は「〇〇風」と呼びたくなる作品だったのが、戦後あたりで独自の様式を獲得したことが一目瞭然です。そして利行。彼の場合は、年によって変化するというよりは、むしろ対象にあわせて筆触を変えているように見えてこないでしょうか。”

どぎつい色だなと思ってキャプションを見ると安井曾太郎、こんな色使いをした作品もあるんだ。

たしかに「〇〇風」ですね

安井にしろ「〇〇風」といえば、言えるのですが、一つの作品としてみたとき、ぐっとくるものがあります。

梅原の作品も個性を持ってきた時代ですね。

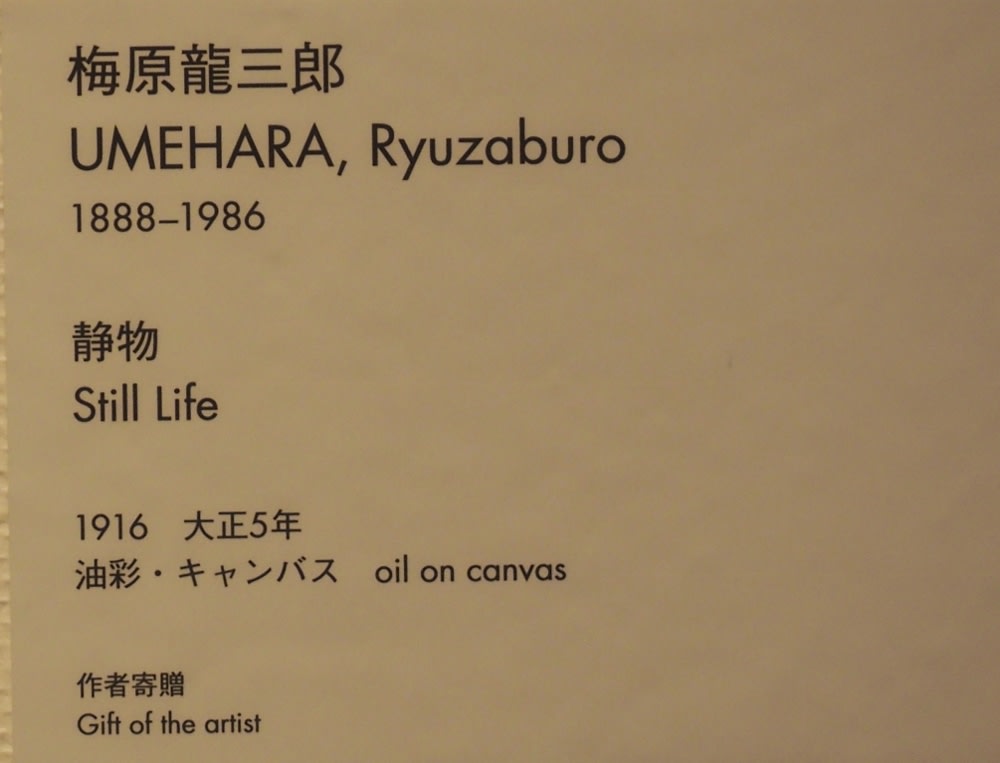

長谷川利行は放蕩的生活を送り、凄い速筆だった…云々の評伝があります。

絵としてみると、ゴッホのタッチを淡白に荒削りしたようなスピード感があります。

この絵には、少し時間をかけて描いた部分と、ぶっ飛ばした部分があるのですが、面白い作品になっています。

会場風景

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます