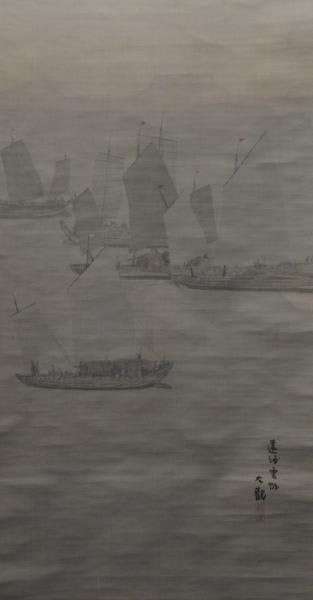

東京国立博物館のアート紹介。

平成22年11月20日に撮影したものです。

作者の前田青邨の作品で最近、「那須7湯」を紹介しました。(国立近代美術館所蔵)

軽妙なタッチが、この朝鮮之巻でも味わえます。

今村紫紅の「熱国の巻」はこちらで。

明治43年に韓国併合となっており、それから6年後のことになります。

当時の生活風景を見事に捉えています。

あらためて見ると、人々の服装が白一色。 朝鮮民族は「白衣民族」ともいわれ、伝統的に白衣であった。

今の韓国、ソウルではもう見られないが。

女性たちが棒で叩いているのは洗濯物でしょう。 白衣を着ている関係で、汚れを取るのが大変なのです。

当時の朝鮮の女性は世界一、洗濯で忙しかった