動物の描写が卓越しています。 眼が可愛い。

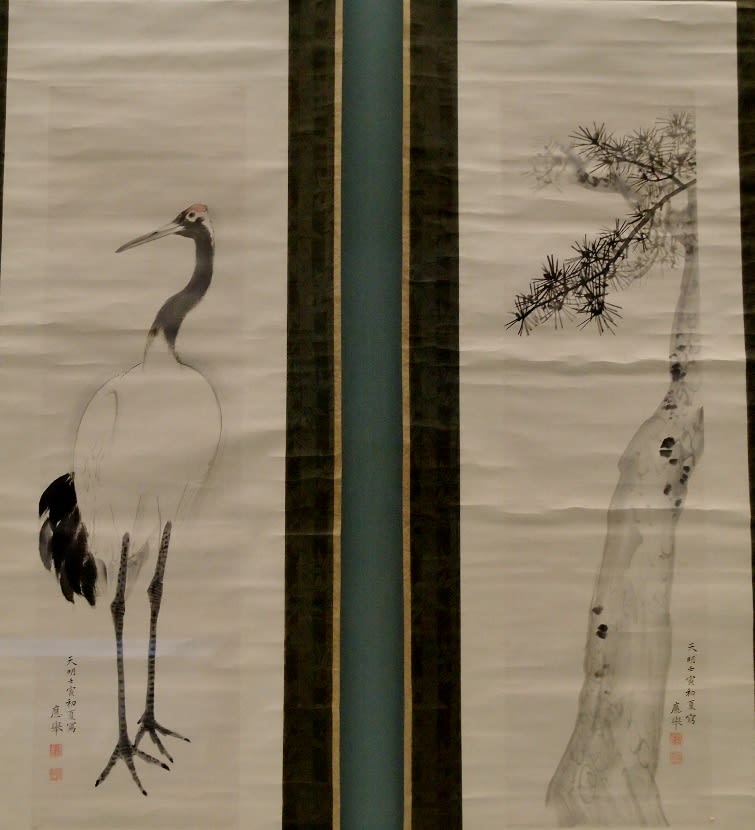

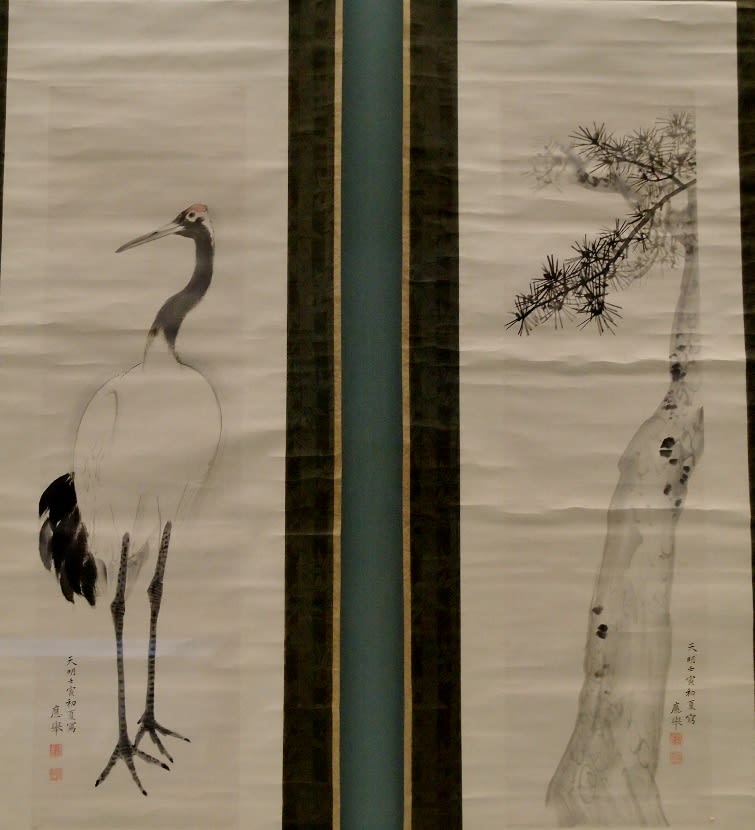

応挙の作品です。 応挙の作品には、いい意味で淡白な味を感じます。

応挙の弟子の一人、長沢芦雪。 奇想派の絵師とも呼ばれているとおり、奔放な構図や題想で知られています。 この絵もその系列の作品ですが、ダイナミックな描き方など、画の技量は凄い。

動物の描写が卓越しています。 眼が可愛い。

応挙の作品です。 応挙の作品には、いい意味で淡白な味を感じます。

応挙の弟子の一人、長沢芦雪。 奇想派の絵師とも呼ばれているとおり、奔放な構図や題想で知られています。 この絵もその系列の作品ですが、ダイナミックな描き方など、画の技量は凄い。

久隅 守景は初めて聞く名前でしたが、絵は素晴らしい。 解説にもある通り、狩野探幽の一番弟子にあたる技量です。

しかし、一男一女の息子が罪を犯し佐渡に流され、娘も狩野門下の塾生と駆け落ちするなどして、狩野派から距離をおき、金沢、京都で生活し、そこで独自の制作活動を行った。 この時期の作品が彼の絶頂期にあたり、国宝「夕顔棚納涼図屏風」などを生み出している。

部分拡大図です。

ガラッと変わって、司馬江漢。 狩野派から、浮世絵を経て洋風画と変わっていった江漢。 以前紹介した作品と似たような洋風画です。 ただ、洋書などからの模倣で創作した絵なので、どこか現実感がないのですが、それが面白いといえば面白い。

トーハク本館の展示作品の紹介です。

まず、国宝コーナから

「観楓図屏風」 狩野秀頼筆 室町~安土桃山時代16世紀

左右の部分部です。 当時の風俗がよく分かります。

次に一休和尚像。 昔、本で見たことがありましたが、実物をみて感心。 ユニークだし何といっても表情が面白い。 恰好よくとか、気取るとか一切なくて、和尚の人間性なども伝わってくる素晴らしい作品でした。

図の拡大です。

松村景文は知らなかったのですが、器用な絵師。 町衆に受け入れられたのは分かるような気がします。

狩野派の絵を学んだ勝田竹翁、小さな絵で写真ではよく分からないと思いますが、情感がよく出ていました。

狩野山楽の娘婿。 絵は力強い線と構図で力感がある。 晩年、獄中死しているが何の罪かは分かっていない。

古いのですが、好きな前田青邨の絵巻ものを紹介します。

絵巻物のスタイルですが、描かれる人物の表情や、動きに非凡な才能が感じられます。

今年1月9日撮影分の日本画のラストです。

大観の松並木はすっきりと描いているのに、松の大木の生命力が感じられさすが。

古径の作品は歴史画から出発し、大正期はロマン主義の華やぎを持っていた。 この作品も赤や青、黒の色彩が鮮やかでした。

柳塢(りゅうう)は初めて聞く名前。 当時の生活が垣間見られて、面白いと思いました。

住吉具慶の絵巻「洛中洛外図巻」を紹介します。

住吉具慶は徳川幕府の奥絵師として、狩野派に対抗する活躍をした大和絵の大家。

しかし、父の如慶は土佐派の門人であり、住吉の名号も昔、途絶えた住吉家の再興をはかって後西天皇が当てたもの、従って土佐派の分派になります。

2回前の記事で土佐光起の源氏物語絵巻を取り上げたとき、貴族の顔が皆、同じで?と書きましたが、当時、高貴な方の描き方はこのようなしもぶくれで鉤鼻で描くのが当然だったようです。

当時の京都の生活の様がよくわかる絵巻でした。

俵屋宗達の絵と伝えられる屏風絵。 背景を金地模様だけにして、物語の場面を浮かび上がらせている。

俵屋宗達と同時代の岩佐又衛兵は、特異な経歴がある。 織田信長に反逆した荒木村重の子供で、落城して村重の一族が虐殺されるなか、2歳の又衛兵は乳母に救出されて生き延び、さまざまな主につきながら一流の絵師となった。 浮世絵の先駆者ともいわれる。

この絵も反った姿勢や、衣の流れるようなラインなど大胆でありながら、克明に描かれていていい感じです。

土佐家は宮廷絵所預職であったが、戦国時代の終わりに主の戦死とともに失われた。 土佐光起は宮廷絵所預職に85年ぶりに返り咲いた土佐家中興の祖であり、温和な大和絵に細密な写生を取り入れて土佐派の絵に新しい息吹を持ち込んだ。

室内装飾など細かく描いているのですが、顔の描き方はぽっちゃり顔でどの顔も同じように描いているのは何か理由があるのだろうか?

ともあれ、御簾越しという趣向で全面が緑がかって面白い絵でした。

トーハク、今年1月9日撮影の未紹介作品です。

日本画の屏風絵は、屏風という形から横長で折った形で見る必要がありますが、その形を活かしたダイナミックな絵だとか時の移ろいなども表せて、面白い方法だと思います。

瀧側から撮ったもの。 正面から見るよりも迫力があるように思います。

こちらは囲棋を楽しんでいる方の屏風。 これは正面から。

囲棋の部分を撮ったもの。 細密な描写です。

うっすらと積もった雪のなかで、観瀑しているところの部分です。 さすが狩野派の統領、絵に力があります。

近代美術館の日本画のコレクションは凄いの一語です。

今回も堪能できました。

西洋画のたしなみもある近藤浩一路が描いた「水田」

安田 靭彦の挿花。

昔、安田靭彦の絵はつまらないと思った自分ですが、今はすっかりファンです。

中村貞以は初めてです。

美人画で有名な北野恒富に師事したことや、2歳のとき大やけどをして両手の指が自由でなく、両手で絵筆をはさんで描く合掌描きなどがWebサイトでわかりました。

この絵も凛とした風情が伝わってくるいい作品です。

吉岡堅二も初めてです。

日本画の革新運動を続けたことや、従軍して戦争画を描いたこと、戦後は東京芸大の教授を永くつとめたことなどがWebサイトには書かれていました。

この絵も伝統的な日本画からははずれ、西洋絵画の匂いがします。しかし、いい雰囲気を感じます。

加山又造の作品

加山の作品は、周りの作品を圧して、存在感があります。

この作品もそうでした。

東山魁夷の「映象」

魁夷の作品は、作者寄贈のものが多く、本人が大事にしていたものを多くの人に見てもらいたいという願いが感じられます。

日本画の大家を二人。 まず高山辰雄。 幻想的な雰囲気のなか、しっかりと慈愛を表現していると思います。

東山 魁夷

青緑の森林と滝の清冽な白が映えていました。 近代美術館は作者寄贈のものが多く、作者が大事にしていた作品が見られます。

国立近代美術館のアート紹介シリーズに戻ります。

国立近代美術館の日本画の所蔵品は質・量ともに世界最高峰ではないでしょうか。 毎回、訪れるたびに思います。

まず、小林古径の「唐蜀黍」から 清潔・高雅という感じ。

前田 青邨です。 すっかりお気に入りの画家になりました。

絵は郷里の先覚を描いたものですが、簡潔ななかにリアリティを強く感じます。

前田 青邨の「かちかち山」です。

末尾に国宝「鳥獣人物戯画(部分)」を載せていますので対比すると面白いのですが、国宝に対し、青邨の絵には、温かみを感じます。

六代菊五郎とあり、あとが読めず、青邨戯絵となっています。

国宝「鳥獣人物戯画(部分)」

近代美術館の作品紹介を続けます。

明治期の日本美術です。

岡倉天心の肖像。

下村 観山の五浦時代に制作された作品。 「唐茄子畑」

大原御幸の中段の絵を見て気づいたのですが、下村観山の代表作の一つである「弱法師」の主人公俊徳丸と

中段の絵の子供を抱いた女性の顔のイメージが似ていることです。

中段の絵の部分拡大

下の絵は、このブログの1月31日の記事に掲載した弱法師の図。 私は、弱法師の表情などは首を傾げたくなると書きました。 むさくるしい男に女の化粧をしたような漫画ふうの描きかたに納得がいかなかったからです。

大原御幸の女性の顔は男のイメージはありませんが、額から頭髪、顔の輪郭が弱法師と似ています。

大原御幸が1908年の作で、弱法師が1915年の作品なので、直接の関連はなさそうです。 観山の美意識から発するものかもしれません。

今村 紫紅の「時宗」

平成22年11月20日に撮影した作品。

江戸末期の高名な絵師、谷文晁の「彦山真景図」。

彦山の麓、添田町で生まれ育った私から見ると、山が柱状節理のように見えるのはデフォルメのしすぎですが、迫力はあります。 なお、地元では神社の正式名称として英彦山を使います。

この絵を見たとき、現代作家が描いた洋画だと思いました。 それほど、表現が簡潔化されていて、江戸時代の画家が描いたものとは信じられません。

屏風の左側のアップです。 大地や山肌はサラリと描いていますが、細かな陰影がつけられています。 それと、煙の描きかたが尋常ではありません。 山霧や噴煙もそうですが、やけにリアルに感じます。 重要文化財には納得です。

なお、前出の谷文晁は、松平定信の御用絵師であり、田善に洋風画を教えたとされている。