平林寺は1375年に岩槻(現在のさいたま市岩槻区)に創建された寺。 後に松平信綱の遺命を守った子の輝綱により、ここ野火止へ1663年に移築された。

武蔵野の面影を残す13万坪の境内林は、国指定天然記念物になっている。

廟所への参道。 写真では分かりにくいのですが、傾斜がついています。

左が松平信綱の墓。 この墓と同様な墓が横に広がっています。 大河内松平家の廟所となっているためです。

信綱に関しては、墓誌に詳しい。

信綱は原生林もしくは雑木林だった野火止の地の自然が気に入ったのだと思います。 自分や先祖の廟所にしたいと

信綱に関して、よく分からないことがあります。 野火止用水の工事に関する資料や文書が一切残っていないことです。

玉川上水もそうです。 約1万両をかけた玉川上水の掘削工事も、野火止用水を掘削した、信綱の家臣「安松金右衛門」が助力して完成にこぎつけています。 工事普請の資料など、実際にはあったと思うのですが、信綱の意向によるものか、一切、処分されたと思われます。

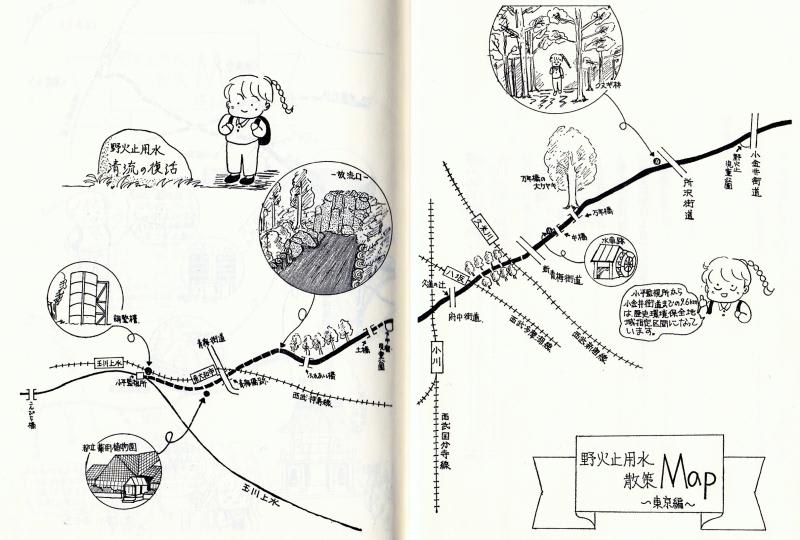

案内図です。 信綱の墓と野火止塚を加えました。

野火止緑道と書かれた用水の本流が北東方向に流れています。 これは武蔵野台地の傾斜方向です。

もう一つ、この流れは台地の分水嶺のような高台を流れていて、流れと直角の方向にも傾斜がついています。

直角方向になる廟所への参道にも傾斜がついている理由です。

野火止塚は、野火止台地の高台に造られている事が分かります。

野火止塚の説明板には、野火の見張台であったとする説が有力と書かれています。

わかるような、でも今ひとつ?が残っています。

高さ3~4mほどの塚です。

境内林なかを戻っていきます。