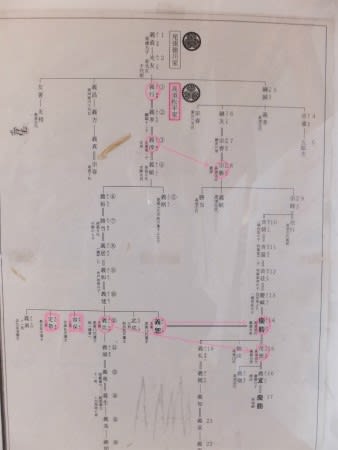

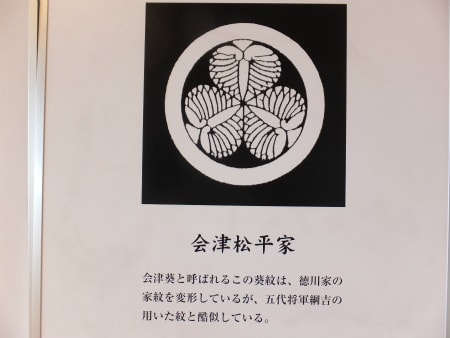

前回に続いて海津市歴史民俗資料館の話しである。高須城はこの資料館の位置ではなく、もう少し北にある明誠高校の近くにあったようだ。明治6年(1873年)に解体されている▼歴史資料館の3階は高須松平藩御館(城)の一部を復元している。当時の部屋構成がよくわかる。高須松平藩は尾張徳川家から分家し、3万石ながら明治維新まで13代続いている。写真1、2は展示されていた家系図である。容保(かたもり)は松平義建(よしたつ)の7男として当地ではなく江戸藩邸で生まれている。10歳の時に会津藩主の養子となり16歳の時、会津藩主になっている(1852年)▼写真3、4は高須松平家と会津松平家の家紋である。高須松平家の紋は葵のマークの周りが菊を図案化したものとなっている。写真5はよく見る松平容保の写真である。言われていることだが確かに八重の桜で演じたいた綾野剛氏に似ている。綾野剛氏が岐阜出身と言うのも不思議な縁を感じる▼これも博物館内に展示されていたものだが写真6は高須松平家の菩提寺である行基寺にある歴代の墓である。海津市南濃町にあるようだ。来年になるだろうが暖かい時期に行ってみたい▼NHKドラマ”八重の桜”も今度が最終回である。前回で松平容保の最後らしい場面があったが明治26年(1893年)12月5日に亡くなっている。享年59歳である。久しぶりに大河ドラマを1年間、見続けた。お陰で日曜日の夜は規則正しい生活となった。オンエアを見られず録画したのは3回だったような気がする、だが見たのは2回だ・・・。