応援しているブランニュージャパン(BNJ)にも参加するYES!プロジェクトが

興味深いイベントを開催するそうです。

ご興味のある方は、ぜひご参加下さい。

第7回YES!ナイト

『国を支える価値を創る ~ 一人ひとりの日本ブランド戦略』

*日時 :2009/3/6(金) 19:00 - 21:00

*場所 :グロービス経営大学院東京校

http://www.globis.co.jp/company/tokyo.html

*定員 :150名

*参加費 :無料(要予約)

*パネリスト 佐藤 ゆかり 衆議院議員 (自由民主党)

鈴木 寛 参議院議員 (民主党)

堀 義人 YES!プロジェクト発起人代表 /グロービス経営大学院学長

*主催 : YES!プロジェクト http://www.yesproject.com/

▼お申し込みはこちらから: http://www.yesproject.com/yesnight7.html

興味深いイベントを開催するそうです。

ご興味のある方は、ぜひご参加下さい。

第7回YES!ナイト

『国を支える価値を創る ~ 一人ひとりの日本ブランド戦略』

*日時 :2009/3/6(金) 19:00 - 21:00

*場所 :グロービス経営大学院東京校

http://www.globis.co.jp/company/tokyo.html

*定員 :150名

*参加費 :無料(要予約)

*パネリスト 佐藤 ゆかり 衆議院議員 (自由民主党)

鈴木 寛 参議院議員 (民主党)

堀 義人 YES!プロジェクト発起人代表 /グロービス経営大学院学長

*主催 : YES!プロジェクト http://www.yesproject.com/

▼お申し込みはこちらから: http://www.yesproject.com/yesnight7.html

そして日本をいい方向に変えていきましょう。ぜひ、政治をロックしていきましょう!

そして日本をいい方向に変えていきましょう。ぜひ、政治をロックしていきましょう! このRTPが、そんな役に

このRTPが、そんな役に

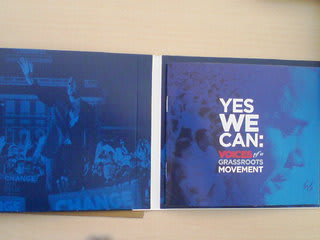

バラク・オバマ選挙キャンペーン応援のCD”YES WE CAN: VOICES OF a GRASSROOTS MOVEMENT inspired by Barack Obama and his movement for change”を入手しました。

バラク・オバマ選挙キャンペーン応援のCD”YES WE CAN: VOICES OF a GRASSROOTS MOVEMENT inspired by Barack Obama and his movement for change”を入手しました。

しかも、CD購入者は、どのような寄付をするかを決めるプロセスに、↓のHPから参加できるそうです

しかも、CD購入者は、どのような寄付をするかを決めるプロセスに、↓のHPから参加できるそうです 。

。 、どのような条件で、いくらもらえるかを知れる目安になる。また色々と考えさせられる

、どのような条件で、いくらもらえるかを知れる目安になる。また色々と考えさせられる

。

。