本日はブラームスのヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲を取り上げたいと思います。実はこの曲は以前にもカレル・アンチェル指揮チェコ・フィルのものを買ったことがあるのですが、その時は魅力がわからず中古CDに売っ払ってしまったという経緯があります。ブラームスの代表曲の一つとしてヴァイオリン協奏曲があり、そちらは彼の全作品の中でも最も明るく親しみやすい曲に数えられますが、それに対してチェロを加えたこの二重協奏曲は逆にブラームスの全作品中でも最も悲劇的かつ重々しい曲と言っても過言ではないかもしれません。昔聴いた時気に入らなかったのはその“暗さ”のせいでしょうね。解説によると、この曲はブラームス54歳の時の作品で、オーケストラ編成を伴う楽曲としては最後の作品だとか。老いを迎え、キャリアの晩年を意識したブラームスの心境が反映されたのかもしれません。とは言え、聴き直してみるとさすがはブラームス。単に暗いだけでなく、ドイツ古典派の王道を行く壮麗な旋律と分厚いオーケストレーションが随所に施されており、聴きごたえのある曲となっています。

第1楽章の冒頭部分はこの曲のイメージを決定づける重々しい始まり方です。オーケストラが奏でる悲劇的な旋律、そしてそれに続くチェロとヴァイオリンのメランコリックなカデンツァ。最初聴いた時はその仰々しさが鼻につきましたが、繰り返し聴くと頭にこびりつきます。中間部では優美な旋律も顔をのぞかせます。続く第2楽章は穏やかなアンダンテで、この曲の中でももっともブラームスらしい旋律と言ってもいいかもしれません。第3楽章は一転してブラームスらしからぬいっ一風変わった作風で、冒頭からチェロとヴァイオリンがリズミカルで、それでいて物憂げな主題を繰り返し、その後オーケストラも加わってクライマックスに向かいます。一聴したところ調子っ外れにも聞こえますが、これもまた妙に頭に残るメロディですね。全体的に噛めば噛むほど味が出るタイプの曲かもしれません。

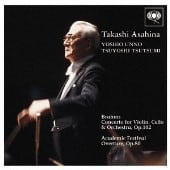

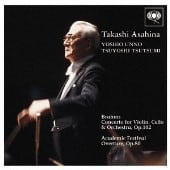

CDはいろいろ出回っているのですが、ヴァイオリン協奏曲のおまけみたいに収録されているものが多く、この曲単独のディスクはほとんどありません。以前ボツにしたアンチェル盤を除くと、朝比奈隆が新日本フィルハーモニー交響楽団を指揮したものぐらいでしょうか?ソリストはヴァイオリンが海野義雄、チェロが堤剛となっています。指揮者、オケ、演奏者とも国産ですが、内容的には文句なしです。なお、本CDには「大学祝典序曲」も収録されていますが、こちらは以前に当ブログでも紹介済みです。二重協奏曲とは対照的にブラームス作品の中でも最も親しみやすい楽曲と言っていいかもしれません。

第1楽章の冒頭部分はこの曲のイメージを決定づける重々しい始まり方です。オーケストラが奏でる悲劇的な旋律、そしてそれに続くチェロとヴァイオリンのメランコリックなカデンツァ。最初聴いた時はその仰々しさが鼻につきましたが、繰り返し聴くと頭にこびりつきます。中間部では優美な旋律も顔をのぞかせます。続く第2楽章は穏やかなアンダンテで、この曲の中でももっともブラームスらしい旋律と言ってもいいかもしれません。第3楽章は一転してブラームスらしからぬいっ一風変わった作風で、冒頭からチェロとヴァイオリンがリズミカルで、それでいて物憂げな主題を繰り返し、その後オーケストラも加わってクライマックスに向かいます。一聴したところ調子っ外れにも聞こえますが、これもまた妙に頭に残るメロディですね。全体的に噛めば噛むほど味が出るタイプの曲かもしれません。

CDはいろいろ出回っているのですが、ヴァイオリン協奏曲のおまけみたいに収録されているものが多く、この曲単独のディスクはほとんどありません。以前ボツにしたアンチェル盤を除くと、朝比奈隆が新日本フィルハーモニー交響楽団を指揮したものぐらいでしょうか?ソリストはヴァイオリンが海野義雄、チェロが堤剛となっています。指揮者、オケ、演奏者とも国産ですが、内容的には文句なしです。なお、本CDには「大学祝典序曲」も収録されていますが、こちらは以前に当ブログでも紹介済みです。二重協奏曲とは対照的にブラームス作品の中でも最も親しみやすい楽曲と言っていいかもしれません。