「気剣体一致」とは,教科書的に言えば(*1),気力,竹刀操作,体さばきと体勢が,タイミングよく調和がとれ,一体となって働くことで有効打突になり得る,ということである。

また,「有効打突」とは,充実した気勢,適正な姿勢,竹刀の打突部で打突部位を刃筋正しく打突し,残心あるものをいう。

打突の瞬間に関しては,どちらも同じような意味と捉えているが,以前から「気」「剣」「体」は同列なのか,どれが一番重要か,などと考えていたので,少々論じてみる。

(残心もまた剣道において重要な要素の一つであるが,今回のテーマでは扱わない)

そんなの,同列でどれも重要に決まっているではないか,と思われるかもしれない。

しかし,「気」「剣」「体」の調和がとれた状態というのを子どもや初心者に教えることは難しく,また自分自身も同列に習得した記憶はない。

たまたまできた場合に,「今のが気剣体一致の打突だ!」と感覚的に教えることもあるだろう。

どうすれば「気剣体一致」の概念を理解し,その状態を作り出すことができるかを,自分なりに考えてみた。

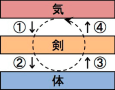

私は「気」「剣」「体」について,図1のような階層をイメージしている。

どれが一番重要かと言えば,「気」であろう。

「天地人」もそうであるが,一般に言葉の並びでは,書かれている順に序列が決まっている。

そして,剣道の熟練度は,この気剣体の三角形(面積)の大小によって表せるのではないかと思う。(図2)

では,どうすればこの三角形を大きくできるか。

「気剣体一致」の形成は,図3の流れになると考えている。

①まず,剣道をやろうとする気持ち,上手くなりたい,強くなりたいという気持ちを抱くことから始まる。

そして竹刀を振ってみる。

しかし,自分の思っているイメージのように振れないことに気づくだろう。

②腕力や手首が弱いから,竹刀を振れないと思うかもしれない。

あるいは姿勢や体(足)さばきが悪いから,できないと思うのかもしれない。

そこで,自分の求める水準まで体力を向上させるよう,努めることが肝要である。

基本技の練習が大事なのは,技を正しく覚えるだけでなく,この基礎体力を増強するためでもある。

③体ができてくれば,竹刀を思うように振れるようになる。

竹刀を振れるようになると,速く正確に打てるだけでなく,応じ技など技のバリエーションも広がることだろう。

④思うように体が動き,竹刀を振れるようになると,自分の剣道に自信を持てるようになる。

そうなると心に余裕が生まれ,相手をよく観察でき,技を出すべき機会が見えるようになる。

体と剣の充実に裏づけられた気力をもって技を出せば,それが「気剣体一致」の状態ではないかと考えている。

こうして「気剣体一致」の打突を習得したら,より上級レベルで対戦できるようになる。

そこでまた,新たな課題を発見し,さらに上手くなりたい,強くなりたいという気持ちを抱くことだろう。

そして,より高いレベルの習得サイクルが始まることになる。

この繰り返しで,剣道が上達するものと,私は考えている。

このサイクルでは,④の境地に達することができるかが鍵である。

特に子どもや初心者に対しては,些細なことでも自信を持てるように指導することを心がけている。

というのも,自分自身が些細なところに自信を深めたところから,剣道を面白いと思うようになったからだ。

私は小中学生当時は肥満気味で動作が鈍重であったが,身長が伸び始めて相対的に痩せてきた頃に,指導者から足さばきについて褒められた。

自分ではずっと動きが遅いと思っていたが,意外とすり足が速くなっていたことに気付いた瞬間であった。

以後は積極的に稽古するようになり,高校に入ってからも自分のスピードがある程度通用すると分かると,本当に剣道が楽しくなり,大人になっても,ブランクがあっても,剣道を続けている。

現代剣道の基礎を築いたとされる高野佐三郎先生(*2)は,自信から発する威力を「気位」の定義と捉えており,剣道を極めることにより,悠然とした心の中に敵の動静が手にとるように見え,敵を押さえるのも挫くのも打つのも突くのも,心のままにできる状態と説いている。

もっとも,自信と自負心あるいは慢心とは大いに異なるもので,自負心や慢心は剣道において大いに忌むべきものとして戒めている。

自信を持つことは大事だが,過信は禁物である。

以上のように,剣道とは,「気」から始まり「気」に行き着くものである。

ただし,それを達成する手段として「剣」があり,その土台に「体」がある。

「気」「剣」「体」が一体となって働くとは,そういうことだと私は認識している。

なお,「気」「剣」「体」をそれぞれ「心」「技」「体」に置き換えると,剣道に限らずあらゆる職業や芸術活動にも通用するのではないか。

これが,剣道の理念にある「人間形成の道」に通じることであると,私は解釈している。

<参考資料>

*1 全日本剣道連盟:剣道学科審査の問題例と解答例,2005年

*2 中村民雄 監修:「剣道」高野佐三郎著 現代語訳,島津書房,2013年

また,「有効打突」とは,充実した気勢,適正な姿勢,竹刀の打突部で打突部位を刃筋正しく打突し,残心あるものをいう。

打突の瞬間に関しては,どちらも同じような意味と捉えているが,以前から「気」「剣」「体」は同列なのか,どれが一番重要か,などと考えていたので,少々論じてみる。

(残心もまた剣道において重要な要素の一つであるが,今回のテーマでは扱わない)

そんなの,同列でどれも重要に決まっているではないか,と思われるかもしれない。

しかし,「気」「剣」「体」の調和がとれた状態というのを子どもや初心者に教えることは難しく,また自分自身も同列に習得した記憶はない。

たまたまできた場合に,「今のが気剣体一致の打突だ!」と感覚的に教えることもあるだろう。

どうすれば「気剣体一致」の概念を理解し,その状態を作り出すことができるかを,自分なりに考えてみた。

私は「気」「剣」「体」について,図1のような階層をイメージしている。

どれが一番重要かと言えば,「気」であろう。

「天地人」もそうであるが,一般に言葉の並びでは,書かれている順に序列が決まっている。

図1 気剣体一致のイメージ

そして,剣道の熟練度は,この気剣体の三角形(面積)の大小によって表せるのではないかと思う。(図2)

では,どうすればこの三角形を大きくできるか。

図2 剣道の熟練度を表すイメージ

「気剣体一致」の形成は,図3の流れになると考えている。

図3 気剣体の習得サイクル

①まず,剣道をやろうとする気持ち,上手くなりたい,強くなりたいという気持ちを抱くことから始まる。

そして竹刀を振ってみる。

しかし,自分の思っているイメージのように振れないことに気づくだろう。

②腕力や手首が弱いから,竹刀を振れないと思うかもしれない。

あるいは姿勢や体(足)さばきが悪いから,できないと思うのかもしれない。

そこで,自分の求める水準まで体力を向上させるよう,努めることが肝要である。

基本技の練習が大事なのは,技を正しく覚えるだけでなく,この基礎体力を増強するためでもある。

③体ができてくれば,竹刀を思うように振れるようになる。

竹刀を振れるようになると,速く正確に打てるだけでなく,応じ技など技のバリエーションも広がることだろう。

④思うように体が動き,竹刀を振れるようになると,自分の剣道に自信を持てるようになる。

そうなると心に余裕が生まれ,相手をよく観察でき,技を出すべき機会が見えるようになる。

体と剣の充実に裏づけられた気力をもって技を出せば,それが「気剣体一致」の状態ではないかと考えている。

こうして「気剣体一致」の打突を習得したら,より上級レベルで対戦できるようになる。

そこでまた,新たな課題を発見し,さらに上手くなりたい,強くなりたいという気持ちを抱くことだろう。

そして,より高いレベルの習得サイクルが始まることになる。

この繰り返しで,剣道が上達するものと,私は考えている。

このサイクルでは,④の境地に達することができるかが鍵である。

特に子どもや初心者に対しては,些細なことでも自信を持てるように指導することを心がけている。

というのも,自分自身が些細なところに自信を深めたところから,剣道を面白いと思うようになったからだ。

私は小中学生当時は肥満気味で動作が鈍重であったが,身長が伸び始めて相対的に痩せてきた頃に,指導者から足さばきについて褒められた。

自分ではずっと動きが遅いと思っていたが,意外とすり足が速くなっていたことに気付いた瞬間であった。

以後は積極的に稽古するようになり,高校に入ってからも自分のスピードがある程度通用すると分かると,本当に剣道が楽しくなり,大人になっても,ブランクがあっても,剣道を続けている。

現代剣道の基礎を築いたとされる高野佐三郎先生(*2)は,自信から発する威力を「気位」の定義と捉えており,剣道を極めることにより,悠然とした心の中に敵の動静が手にとるように見え,敵を押さえるのも挫くのも打つのも突くのも,心のままにできる状態と説いている。

もっとも,自信と自負心あるいは慢心とは大いに異なるもので,自負心や慢心は剣道において大いに忌むべきものとして戒めている。

自信を持つことは大事だが,過信は禁物である。

以上のように,剣道とは,「気」から始まり「気」に行き着くものである。

ただし,それを達成する手段として「剣」があり,その土台に「体」がある。

「気」「剣」「体」が一体となって働くとは,そういうことだと私は認識している。

なお,「気」「剣」「体」をそれぞれ「心」「技」「体」に置き換えると,剣道に限らずあらゆる職業や芸術活動にも通用するのではないか。

これが,剣道の理念にある「人間形成の道」に通じることであると,私は解釈している。

<参考資料>

*1 全日本剣道連盟:剣道学科審査の問題例と解答例,2005年

*2 中村民雄 監修:「剣道」高野佐三郎著 現代語訳,島津書房,2013年

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます