なじみの酒店で,私の好きな銘柄の一つ「松の司」を買おうと思って聞いたところ,使用する酒米が変わっていた。

店主いわく,近年の気候変動で山田錦の品質が安定しないようで,昔からある雄町や渡船の方が強いから少しずつ変えて造っているそうな。

山田錦は病害に弱いと聞いたことがあったが,高温にも弱いのか。

いや待てよ,山田錦ってそんなに新しい酒米ではなかったはずだが・・・と思って,酒米の系譜を調べてみた。

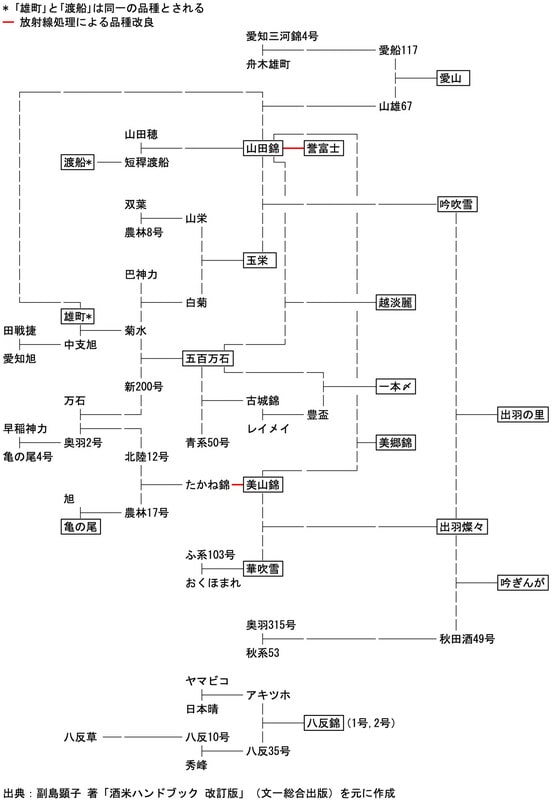

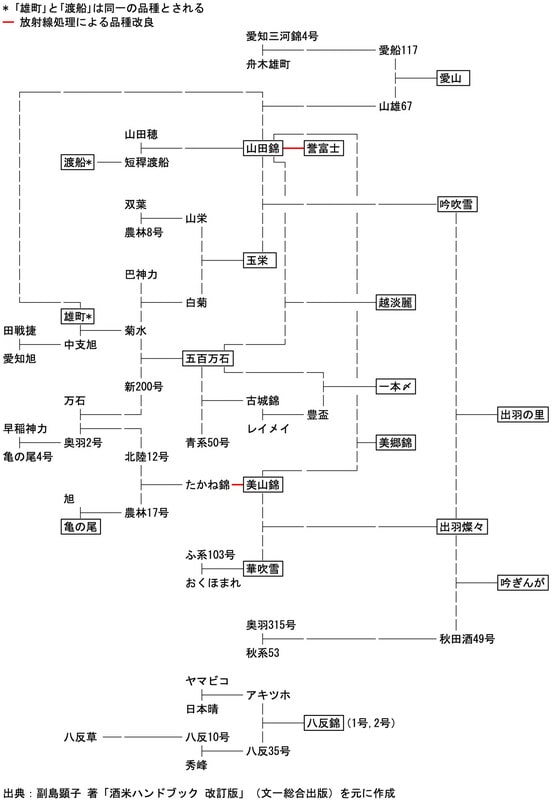

系図を示したサイトはいくつかあるが,どれが信憑性が高いか分からなかったので,副島顕子氏の「酒米ハンドブック 改訂版」を参考にした。

本書は酒米ごとに系譜が示されているので,私がこれまで主に飲んだことのある酒に使用された酒米の系譜をつなぎ合わせて作図してみた。

(破線はエクセルのセル間で繋がらずに見えるのであって,意味はありません)

こうして見ると,三大酒米と言われる「山田錦」「五百万石」「美山錦」のほか,ほとんどの酒米は「雄町」「亀の尾」の子孫であることが分かる。

「雄町」は西日本,「亀の尾」は東日本の,古くからある在来品種であるが,それらの子孫どうしを交配させて,こんなにも品種が広がっているのだと,改めて栽培者の情熱に敬意を表する。

意外にも,広島の酒でよく使用される「八反錦」は異なる系譜であった。

「八反錦」と三大酒米を交配させると,どのような酒米になるのだろうか。

そのような試験をやっていないとは思えないが,聞いたことはないので期待したい。

温暖化は今後ますます進むであろうから,さらなる改良品種が生まれることだろう。

それで醸した酒はどんな味になるのか,想像する楽しみが尽きない。

店主いわく,近年の気候変動で山田錦の品質が安定しないようで,昔からある雄町や渡船の方が強いから少しずつ変えて造っているそうな。

山田錦は病害に弱いと聞いたことがあったが,高温にも弱いのか。

いや待てよ,山田錦ってそんなに新しい酒米ではなかったはずだが・・・と思って,酒米の系譜を調べてみた。

系図を示したサイトはいくつかあるが,どれが信憑性が高いか分からなかったので,副島顕子氏の「酒米ハンドブック 改訂版」を参考にした。

本書は酒米ごとに系譜が示されているので,私がこれまで主に飲んだことのある酒に使用された酒米の系譜をつなぎ合わせて作図してみた。

(破線はエクセルのセル間で繋がらずに見えるのであって,意味はありません)

こうして見ると,三大酒米と言われる「山田錦」「五百万石」「美山錦」のほか,ほとんどの酒米は「雄町」「亀の尾」の子孫であることが分かる。

「雄町」は西日本,「亀の尾」は東日本の,古くからある在来品種であるが,それらの子孫どうしを交配させて,こんなにも品種が広がっているのだと,改めて栽培者の情熱に敬意を表する。

意外にも,広島の酒でよく使用される「八反錦」は異なる系譜であった。

「八反錦」と三大酒米を交配させると,どのような酒米になるのだろうか。

そのような試験をやっていないとは思えないが,聞いたことはないので期待したい。

温暖化は今後ますます進むであろうから,さらなる改良品種が生まれることだろう。

それで醸した酒はどんな味になるのか,想像する楽しみが尽きない。