今年2月の中央審査で,六段に昇段しました。

ご指導いただいた先生方のほか,参考とした剣道関係のブログやYouTubeの配信者に感謝いたします。

初めて受審してから3年3ヶ月かかった。

年4回の審査に受審し続けたわけではないが、初段から五段までは全て一発合格だったので,随分と足踏みし,随分と悩んだ。

剣道関係の記事を久しく更新しなかったのは,ほかに優れたブログが数多あることを知り,私ごときが述べるものおこがましいと感じたことによるが,私のような不出来な者の意見も何かしら役に立つかもしれないと思い,再開する次第である。

五段から六段は,都道府県審査から中央審査(全国)に変わるので,大きな壁とはよく言われる。

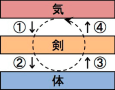

六段以上の審査では,短い時間の中で有効打突はもちろんであるが,打突の機会が重視される。

つまり,自分勝手に打突しては評価されず,相手を引き出しての打突が重要であると,あらゆる先生から指導された。

とりわけ,初太刀が大事である,と。

私は,打ちたがりである。

先に攻めて,先に打突したい,ずっとそうしてきた。

当然,それではダメだ,と指導された。

では,相手の出方を探ろうと試みる。

そうすると,相手の動きを見て待ってしまうので,出遅れてしまう。

中央審査受審者講習では,最初の15秒ほどで相手をよく観察し,自分の優位な攻めの体勢を作り,思い切って(捨て切って)初太刀の打突する,と教わった。

これがなかなか体得できない。

そもそも,5秒ぐらいで打ってくる相手もいれば,微動だにしない相手もいる。

なかなか自分のペースで審査に臨むことができずに,落ち続けていた。

普段の稽古では比較的できるようになってきて,先生方から次は大丈夫だよ,と言われても落ち続けていた。

さすがに自分の剣道のどこに問題があるのだろうかと,入念に分析した。

そして,自分の剣道に欠点が2つあることに気付いた。

1つは,相手に合わせてしまうことである。

自分の攻めが相手より勝っている場合,打てると思って打ち急いでしまう。

そうすると,打たれはしないが受けられてしまい,有効打突は得られない。

相手の攻めが自分と同等かそれ以上の場合,打てないので応じようとする。

そうすると,後手に回るので有効打突は得られないどころか,相手に取られてしまう。

自分のペースで攻めるとはどういうことか。

それは,打つことではなく,いつでも打てる体勢を作ることだと考えた。

六段審査では「打つぞ」ではなく「さあ来い」という気概で臨むのがよいとのサイトを見たことがある。

「さあ来い」では待ってしまうので,「来られるなら来い,来ないならこっちから行くぞ」という気概を心がけた。

もう1つの欠点は,打突が弱い(軽い)ことである。

弱いというよりは,強さが一定しないと言うのが正しい。

稽古会での指導稽古(七段以上の先生に懸かっていく地稽古)の際,六段以上の先生方と五段以下の剣士の動きの違いをよく観察すると,先生方は上体,特に左手の動きが全くブレていないことに気付いた。

上体がブレないということは,足さばきが出来ていて腰から動いているということである。

打とう打とうとすると,右半身から前へ出ようとする。

わずかな動きであっても,それは適正な打突を阻害する。

そう思って,左半身,つまり左手と左足の動きを強く意識した打突を心がけた。

私の得意な(好きな)技は面であり,相面になったとしても絶対に打ち負けない打突を意識して稽古した。

さて,審査当日。

「はじめ」の号令の後,じっくり間合いを詰めて,打つ体勢を整えた。

相手の攻めも,打って来る気配も感じない。

躊躇していると感じたので,思い切って左拳から押し込むような面を打った。

それに合わせて相手も面を打ってきたが,完全にこちらが打ち勝っていた。

これほど初太刀で集中したことはなかったように思う。

2人目も同じように初太刀の面が決まった。

その後はバタバタして打突を決められなかったが,実技審査結果発表時に自分の番号を見つけたときには,やっと受かったと涙があふれそうになった。

「来られるなら来い,来ないならこっちから行くぞ」という気概で臨むのは,正しくないかもしれない。

今回の審査では,相手に恵まれたのかもしれない。

しかし,自分の剣道はどうあるべきか,ということを追究することが,高段の審査には必要だろうと思う。

拙文が,六段受審者のお役に立てれば幸いである。

ご指導いただいた先生方のほか,参考とした剣道関係のブログやYouTubeの配信者に感謝いたします。

初めて受審してから3年3ヶ月かかった。

年4回の審査に受審し続けたわけではないが、初段から五段までは全て一発合格だったので,随分と足踏みし,随分と悩んだ。

剣道関係の記事を久しく更新しなかったのは,ほかに優れたブログが数多あることを知り,私ごときが述べるものおこがましいと感じたことによるが,私のような不出来な者の意見も何かしら役に立つかもしれないと思い,再開する次第である。

五段から六段は,都道府県審査から中央審査(全国)に変わるので,大きな壁とはよく言われる。

六段以上の審査では,短い時間の中で有効打突はもちろんであるが,打突の機会が重視される。

つまり,自分勝手に打突しては評価されず,相手を引き出しての打突が重要であると,あらゆる先生から指導された。

とりわけ,初太刀が大事である,と。

私は,打ちたがりである。

先に攻めて,先に打突したい,ずっとそうしてきた。

当然,それではダメだ,と指導された。

では,相手の出方を探ろうと試みる。

そうすると,相手の動きを見て待ってしまうので,出遅れてしまう。

中央審査受審者講習では,最初の15秒ほどで相手をよく観察し,自分の優位な攻めの体勢を作り,思い切って(捨て切って)初太刀の打突する,と教わった。

これがなかなか体得できない。

そもそも,5秒ぐらいで打ってくる相手もいれば,微動だにしない相手もいる。

なかなか自分のペースで審査に臨むことができずに,落ち続けていた。

普段の稽古では比較的できるようになってきて,先生方から次は大丈夫だよ,と言われても落ち続けていた。

さすがに自分の剣道のどこに問題があるのだろうかと,入念に分析した。

そして,自分の剣道に欠点が2つあることに気付いた。

1つは,相手に合わせてしまうことである。

自分の攻めが相手より勝っている場合,打てると思って打ち急いでしまう。

そうすると,打たれはしないが受けられてしまい,有効打突は得られない。

相手の攻めが自分と同等かそれ以上の場合,打てないので応じようとする。

そうすると,後手に回るので有効打突は得られないどころか,相手に取られてしまう。

自分のペースで攻めるとはどういうことか。

それは,打つことではなく,いつでも打てる体勢を作ることだと考えた。

六段審査では「打つぞ」ではなく「さあ来い」という気概で臨むのがよいとのサイトを見たことがある。

「さあ来い」では待ってしまうので,「来られるなら来い,来ないならこっちから行くぞ」という気概を心がけた。

もう1つの欠点は,打突が弱い(軽い)ことである。

弱いというよりは,強さが一定しないと言うのが正しい。

稽古会での指導稽古(七段以上の先生に懸かっていく地稽古)の際,六段以上の先生方と五段以下の剣士の動きの違いをよく観察すると,先生方は上体,特に左手の動きが全くブレていないことに気付いた。

上体がブレないということは,足さばきが出来ていて腰から動いているということである。

打とう打とうとすると,右半身から前へ出ようとする。

わずかな動きであっても,それは適正な打突を阻害する。

そう思って,左半身,つまり左手と左足の動きを強く意識した打突を心がけた。

私の得意な(好きな)技は面であり,相面になったとしても絶対に打ち負けない打突を意識して稽古した。

さて,審査当日。

「はじめ」の号令の後,じっくり間合いを詰めて,打つ体勢を整えた。

相手の攻めも,打って来る気配も感じない。

躊躇していると感じたので,思い切って左拳から押し込むような面を打った。

それに合わせて相手も面を打ってきたが,完全にこちらが打ち勝っていた。

これほど初太刀で集中したことはなかったように思う。

2人目も同じように初太刀の面が決まった。

その後はバタバタして打突を決められなかったが,実技審査結果発表時に自分の番号を見つけたときには,やっと受かったと涙があふれそうになった。

「来られるなら来い,来ないならこっちから行くぞ」という気概で臨むのは,正しくないかもしれない。

今回の審査では,相手に恵まれたのかもしれない。

しかし,自分の剣道はどうあるべきか,ということを追究することが,高段の審査には必要だろうと思う。

拙文が,六段受審者のお役に立てれば幸いである。