3月19日の朝刊で、朝日新聞は、昨日審議入り能動的サイバー防御法案を取り上げた記事を配信した。

筆者は、すでに述べたように、本法案についてのマスコミの追及は非常に甘ったるいものと思っている。

本法案の本質は、国家論にかかわるものであり、その視点からの追及が弱すぎる。通信の秘密についての追及は非常に熱心に行うが、国家論についての追及はなされていない。

昨日の本会議で、野党からの質問に対する石破首相の答弁が取り上げられた。やっと、国家論の問題が出てきた。しかし、まだまだ突っ込み不足である。不勉強なのかな。

警察は、本法案では、サイバー攻撃に対し、サイバー危害防止措置をとることができるとしている。これが日本国内での行使ならば、警察権限の発動で説明できるだろう。しかし、対象のPCが外国にある場合、サイバー世界の話とはいえ、警察がその外国に出向き、そのPCに侵入し、無害化の措置をとるという。

これは、警察権限の発動は国内に限定されなければならないことに反している。警察が外に出かけ、権限を行使するのだ。これは、警察の基本を根本から変えるものであり、安易に認められてはならない。

また、自衛隊も、通信防護措置を取るとされている。これは、外国にあるPCに侵入し、無害化しようというものである。これは、国境を越えた攻撃(攻撃があった場合には、反撃)に当たるものであり、もはや戦争行為の一つであろう。

石破首相は、「武力行使には当たらない」と答弁した。これは、当該自衛隊の通信防護措置に武力を用いたかどうかの問題であって、戦争行為に当たるか否かという問題とは質が違うものである。首相が用いた言葉のあやに騙されてしまっているのだ。

さて、このような自衛隊の海外での通信防護措置については、警察と共同しなければならないとされている。

えっ、なぜここに警察が出てくるの。

警察の活動は国内に限定されている。すでに述べたように、本法案で、サイバー危害防止措置については、海外での行使が認められている。これが認められないことについてはすでに述べた。

合法化されない警察権限の海外行使を、自衛隊の活動の一部を担うという前提で認めようとしている。こんなおかしな話はどこから出てくるのか。こんな調子で、原則は無視され、勝手な理屈の下で、警察権限が海外で行使されてしまう。

すでに述べたように、本法案の持つ本質は、従来の国家論を変質させ、自衛隊のサイバー世界での戦争行為を容認し、警察の海外活動を認めんとするところにあるのだ。

良識ある皆さん。

こんな危険な法案を絶対に許してはならない。

野党の多くは、能動的サイバー防御を肯定的にとらえようとしているようだ。

この人たちは、日本の平和主義の原則に立ち返り、憲法9条の下でサイバー戦争を許してはならないことを真剣に考えるべきである。

憲法を守ろう。

憲法に基づく社会を構築しよう。

プライバシー侵害などに野党が懸念 能動的サイバー防御法案審議入り

重要インフラなどへのサイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御(ACD)」を導入する法案が18日、衆院で審議入りした。国がネット空間の通信情報を監視し、攻撃元のサーバーに侵入して無害化する措置を取れるようにするなど政府の権限を大幅に強める。憲法21条が保障する「通信の秘密」との整合性が焦点で、プライバシー侵害への懸念もあり、政府の監視の「歯止め」をどう担保するかも問われる。

ACD法案は、与野党が特に重要と位置づける「重要広範議案」で、この日の衆院本会議では石破茂首相が答弁に立った。

首相は「通信の秘密」の制限について「公共の福祉の観点から必要やむを得ない面での制約にとどまる」と説明し、「我が国のサイバー対応能力の向上は急を要する」と必要性を強調した。

この日の質疑では、立憲民主や日本維新の会、国民民主など多くの野党が必要性に理解を示したうえで、プライバシー侵害や、海外のサーバーに侵入して無害化する際の国際法との関係などについて懸念を示した。

首相は、通信情報の取得・分析がプライバシー侵害にあたるとの懸念について、分析するのはネット上の住所にあたるIPアドレスや送信日時などの「機械的な情報」のみだとし、「国民の皆様の行動を一般的に把握するような目的で利用されることはない」と述べた。

通信情報の取得や侵入・無害化措置は、独立機関「サイバー通信情報監理委員会」が承認する仕組みとする。首相は、専門知識を持った委員により「権利の乱用の抑止を図り、措置の適正性を十分確保できる」と述べた。(鈴木峻)

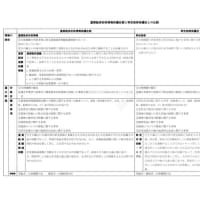

憲法が保障する「通信の秘密」との整合性?

答弁:通信の秘密の制約は公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度に留まる。

機械的な収集・分析によるプライバシー侵害の恐れは?

答弁:機械的な情報のみを自動的な方法により選別して分析する。

侵入・無害化措置は他国への攻撃とみなされないのか?

答弁:国連憲章や憲法9条の規定する武力の行使と評価されるものではない。

独立機関「サイバー通信情報管理委員会」のチェック体制は十分か?

答弁:委員会による事務の処理状況は、毎年、国会への報告を行なうとともに。その内容を公表する。

政府監視 通信の秘密侵す? 事前侵入し無害化は攻撃?

18日に始まったネット空間の通信情報を政府が監視する「能動的サイバー防御(ACD)」法案の国会審議。重要インフラへのサイバー攻撃への懸念が高まる中、与野党ともACD導入の必要性に理解を示す一方、個人のプライバシー侵害など政府の制度乱用への強い懸念が示された。

同日の衆院本会議には石破茂首相が出席。野党側がそろって問いただしたのは、ACDと憲法21条が保障する「通信の秘密」との整合性だった。

日本維新の会の市村浩一郎氏は、政府の通信情報の監視が「通信の秘密を侵す懸念がある」と指摘し、「国民の懸念をどう払拭(ふっしょく)するのか」と問うた。首相は「国、基幹インフラ事業者等の重要な機能がサイバー攻撃で損なわれることを防ぐという高い公益性がある」とし、「他の方法では実態の把握、分析が著しく困難である場合」に限って通信情報を利用すると答え、通信の秘密の制限は「公共の福祉」の観点から必要やむを得ない限度にとどまるとの考えを示した。

法案には、政府が集める情報の対象を、ネット上の住所にあたるIPアドレスや送受信日時といった「コミュニケーションの本質」ではない内容に限る規定が設けられている。メールの本文や件名など「本質」にあたる情報は集めないことなどから、政府は「サイバー攻撃対策の範囲を超えて国民の通話やメールを監視することはない」(平将明・サイバー安全保障担当相)と説明する。

しかし、市村氏は、収集対象に特定の個人にひもづきかねないメールアドレスが含まれることを挙げ、「重要なプライバシーではないか」と指摘した。首相は、メールアドレスから特定の個人が識別されないように加工する規定を法案に設けたことに触れ、「国民の皆様から広く理解を頂けるよう、政府の考え方を丁寧に説明する」と理解を求めた。

外国にある攻撃元のサーバーに警察や自衛隊が事前に侵入し無害化する措置については「他国への攻撃にあたらないか」との懸念が相次いだ。首相は、侵入・無害化が「自衛権ではなく警察権の行使」とし、目的を達成するための必要最小限の措置と説明。公明党の河西宏一氏に「武力にあたらない理由」を聞かれると、「人を殺傷し、または物を破壊するという戦闘行為には当たらず、憲法第9条が禁ずる国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為、すなわち武力の行使には当たらない」と答弁した。さらに、侵入したサーバーに物理的な被害や機能喪失などの影響が生じることについては「想定していない」とも述べた。

首相はまた、「(侵入無害化が)サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、国際法上の『緊急状態』という考え方の援用はサイバー空間における国際法の適用にも認められている」と語った。

政府の監視活動や侵入無害化の運用状況は、新設の独立機関「サイバー通信情報監理委員会」がチェックし、報告書を毎年公表すると法案に規定。公表する内容について首相は「通信情報の取得や無害化措置に関する承認や申請の件数」などの例を挙げた一方、侵入無害化の結果の公表については「我が国の対処の能力が明らかになる恐れがある」と慎重な姿勢を示した。

「緊急状態」認定 ぎりぎりの行為 黒崎将広・防衛大教授

今回の法案は国際的な指針「タリン・マニュアル」を踏まえている。エストニアの首都タリンにある北大西洋条約機構(NATO)の研究機関で国際法学者らがまとめた解説書で、国際紛争に関する規則をサイバー空間でどう適用すべきかを示す。マニュアルは、サイバー攻撃対処で公の秩序など「正当な目的」のため必要な範囲で人権を制限できるとする。今回の法案では政府が通信情報を取れるようになる点はIPアドレスなど「機械的情報」に限り、国内で完結する通信は対象外とするなど、抑制的と言える。

ただ法案にはIPアドレス「等」とあり、メールアドレスも含む。個人が特定できる情報の取得は必要な制限を超え、プライバシー侵害にあたるという見方もありえる。

サイバー攻撃対処の論理として欧米では「自衛権」を重視するが、今回の法案はマニュアルにある「緊急状態」を想定している。国家は重大で差し迫った危険から根本的利益を守るために対応できるという考え方だ。被害が出る前でも、攻撃してくる相手のコンピューターへの侵入無害化ができるとするが、それはマニュアルが「緊急状態」として認めるぎりぎりの行為だ。

問題は、サイバー攻撃の起点の国や経由する第三国の人々の生活に、日本のACDで深刻な被害が出た場合だ。「緊急状態」での武力を伴う対応とみられるおそれがあり、是非について学者らの間で合意が得られていないため国際法違反と批判されるかもしれない。

国際法の世界で日本の対応は注目される。新分野でのケースや根拠が事後に具体的に説明されることは、国際社会の先例という意味でも大切だ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます