テルミーの療術での「がんの倦怠感」の除去は。

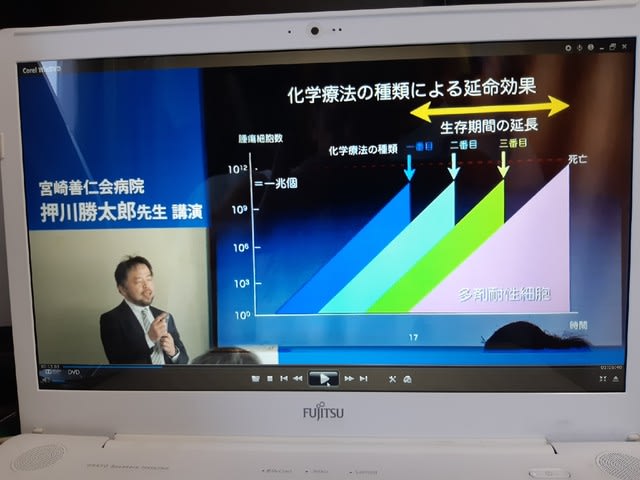

テルミーの療術で、がんの患者さんの「倦怠感」をどう取っていくかが課題となります。患者さんのQOL(生活の質)を高める緩和ケアの一翼を担うものであるとテルミーの療術は期待されています。医学界での「がんの倦怠感」の取り方をインターネットで知りました。イトオテルミーでの「倦怠感」をどう取っていくのか、全身テルミーや局所テルミーでどう療術していくのか。(がんの種類においても、体質によっても、がん及び抗がん剤の副作用の倦怠感や痛みは異なります。)

「国立がんセンターのがん情報サービス」の「だるさ・倦怠感」を引用します。

1、だるさ・倦怠感について

だるさ・倦怠感とは、いつもの生活が送りづらいと感じるといった疲れた感覚のことで、がんの治療中によくみられます。体がだるい、何もする気が起きない。集中力が低下するなどの症状が、原因によっては数カ月~数年続くことがあります。

2、原因

倦怠感は、がんやがんの治療の副作用、がんに伴う症状などによって起こります。

だるさの原因となりうる症状には、主に以下があげられます。

・痛み、貧血、不安、不眠、気分の落ち込み、栄養状態の変化、筋力低下、感染症、脱水、電解質異常(ナトリウムやカルシュウムといった電解質の体内でのバランスが悪くなること)

3、だるさ・倦怠感を感じるときには

倦怠感に対する有効な治療法は十分に確立されていません。まずは、倦怠感そのものではなく、だるさの原因となりうる症状(痛み、貧血、不安、不眠など)の治療を行います。それぞれの症状に対して薬を使用したり、運動療法を行ったりすることで、倦怠感が軽くなる場合があります。

体の状態によっては、ステロイド薬を使うことがあります。しかし、感染症にかかりやすくなること、不眠などの副作用があるため、薬の使用については、担当の医師が慎重に判断します。

がんが進行した場合など、症状によっては、だるさ・倦怠感を完全に取り除くことは難しいため、少しでも症状を改善し、生活の中でうまく付き合っていけるようにすることが目標となります。

☆イトオテルミーのがんのかけ方の参考例

イトオテルミーは、冷温器 による「万病一元」療法です。テルミーの温熱刺激療法による、全身テルミーと局所テルミーで対応していきます。

テルミーの療術は、がんの痛みや倦怠感を取る緩和ケアの一翼を担います。

テルミーの療術時は、「とても気持のいいものです」。この気持ちのよさを与えるものが、テルミーの効果です。

短い時間しか「倦怠感」の緩和が出来ない状態でも、さらに緩和のターゲット(痛み、貧血、不安、不眠、気分の落ち込み等)を意識して療術することで、「倦怠感」がなくなる時間を伸ばしていきます。また、一日のうち、何回もテルミーをかけることが効果的です。家族の方、友人等でテルミーをかけてもらう人を確保しておくことです。がんの療術は、長期戦の対策をしておきます。がんの副作用をどう抑えるかが大きな目標です。辛いがまんだけの抗がん剤治療では、生きていけません。がんであっても、普通の生活がおくれることが大事です。

がんの痛みの緩和については、今回書いていませんが、基本的には「倦怠感」の取り方もテルミーの療術にしたがいます。

また、イトオテルミーをかけながら、がんの人(患者さん)に精神的、心理的にも寄り添うことが出来ます。