遡上が続くウヨロ川のサケ(2)野生のサケを守るには…の続きです。

ウヨロ川で産卵した卵は無事にふ化・浮上して育ち海へ旅立つことができるのだろうか?

9月中旬~10月中旬盛んに産卵していた所:2℃ 2か所は

ウヨロ川中流部における2009 年サケ調査報告書の№1エリアの一部であり、

11月上旬まで産卵が続いていた所:2℃ 3か所は№2エリアの一部で、

共に10月には最も多くの産卵床が確認された場所です。

2011年も9月の下旬から活発に産卵が行われた。

12/29この部分を少し細かく産卵床と見られる部分の水温を計測してみました。

№1エリアの一部 オーシャンファームの横

河川水温度 1℃

産卵床と思われる場所の温度

1℃(±0℃):6か所

1.5℃(+0.5℃):5か所

2℃(+1℃):3か所

4℃(+3℃):1か所(このエリアの最下流の右岸際 11月に産卵が見られた)

№2エリアの一部 イレスナイ川合流点のすぐ上流

河川水温度 0℃ (吹雪のため大量の雪が流れてきて急速に水温が低下)

産卵床温度

0.5℃(+0.5℃):1か所

1℃(+1℃):3か所

1.5℃(+1.5℃):6か所

2℃(+2℃):1か所

4℃(+4℃):1か所(右岸際)

河川水の温度より高くても1.5℃までの部分が殆どであった。

遊楽部川におけるサケの自然産卵環境調査(さけ・ます 資源管理センターニュース No. 4 )によると、

伏流水が湧昇していると考えられるが、

多自然研究 第122号(財団法人 リバーフロント整備センター)には、

サケは本来、湧水で産卵するのだが、それに限らず浸透水と言って砂利を通って

垂直的な流れの所なら十分産卵する。ただし、孵化して降海するまでは、

積算水温900度前後が必要であるが、浸透水では、冬期間の水温が低く、

10月中に産卵したとしても、融雪出水期の後に孵化・降下していく状況となる。

融雪出水期は一気に水が流れることから、産卵床が破壊され稚魚が死んでしまう可能性が高い。

と書かれている。

さらに 脊椎骨数を利用した自然再生産サケの産卵環境推定(水産試験場試験研究は今 No.692)には、 河川水が湧水よりも低下する寒い時期に遡上してくるサケは、従来言われていた通り、 水温がほぼ一定の湧水で産卵しているのではないでしょうか。 自然再生産するサケの研究は未知の部分も多いため、今後も研究を進めていく必要がありそうです。 と書かれています。

ウヨロ川のこのエリアに産まれた卵は無事に、孵化・浮上しエサを食べ大きくなり降海できるのだろうか?

又、12月16日に、11℃ 1か所、9℃ 3か所、8℃ 2か所、7℃ 1か所、4℃ 2か所、2℃ 1か所あった、

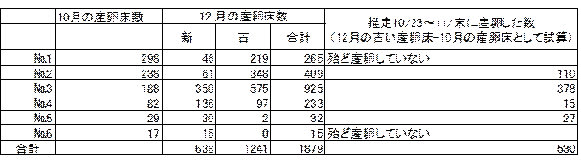

№3エリアは、10月にも188の産卵床が確認されている。

湧水で平均8℃の水温がキープされたとすると、4カ月後の1月末に

10℃がキープされたとすると、3カ月後の12月末には稚魚が浮上すると考えられる。

0℃近くまで下がった川で無事に過ごす事ができるのだろうか?

この日(12/29)遡上するサケは見られたが、動きが鈍く産卵行動をするメスを見る事はなかった。

ウヨロ川のサケの産卵は終りを迎えたと思われる。

ちなみに、

孵化場から流れるイレスナイ川河川水温度は、2℃(ウヨロ川本流水温+1℃)であった。

2012/01/06追記 孵化場の側を通ったので出てくる水の温度を計った。

ふ化場水温 4℃ ウヨロ川水温 2℃ でした。

ふ化場の水はウヨロ川の中流域の上部導水管で引いた水と、ポンプでくみ上げた地下水が入っている。

樹霜が輝くウヨロ川