茨城県神栖市在住の森田衛氏より、平将門の研究論文を投稿頂きました。

今回、13回シリーズの第8節を掲載致します。

第8節: 子飼いの(小貝川)合戦

新皇将門 ⑧(常世の国の夢を追い求め、純粋に突き進んだ男の生涯)

子飼いの(小貝川)合戦 (承平7年(937年)8月)

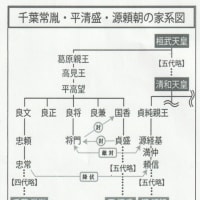

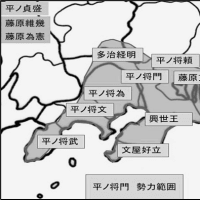

良兼は、源氏と貞盛の兵を併せて羽鳥の館を発った。総勢千余人を率いて常陸国と下総両国の境にある子飼いの渡しに向かって進んだ。将門が「都」より戻り50日ばかり経った承平7年(937年)8月のこととであった。将門がこの情報を耳にした時は嫌な顔をした。なぜなら、「都」で一連の取調べが既に終了して正式な判定が下されたのだからこれで良兼叔父や源氏の源護も納得し、今後は一族間での争いはなくなると将門は信じていたからである。

一方、良兼は、将門が無罪となって帰郷したことに対して腹の虫が治まらないでいた。一族の長としての恥辱をそそぐため、帰郷後静かにしている将門を何が何でも討ち取ろうとする良兼の執念で攻撃の準備していた。

将門としても、このまま指を食えて待っている訳にも行かなくなり、応戦せざるを得なくなった。しかし、将門は「都」から戻った後はもうこれ以上の合戦をするつもりは無かったので館には用心のために残した三百人くらいの兵しか置いていなかった。将門はその兵を率いて出陣した。

良兼は過去、将門との数多くの合戦に敗退していたため将門の弱点はどこにあるのかを研究していた。その答えは奇想な戦法のものであった。それは、将門は先祖に対しては深い敬愛の念を抱いている事を利用したものであった。

先祖の霊像「故上総介高望王」「故鎮守将軍良将」の木像を攻め入る将門軍の前面に出すものであった。(木像戦法)

両者は子飼い川を挟み対峙していた。将門はそれを見てハッとした。その時敵中からゆうゆうと馬上で姿を現した良兼は、「将門よ。この像に歯向かうことが出来るか。」射られるものなら射って見ろ。この戦法は、現代で考えるとマンガみたいな話しであり、実際にあったものかは疑わしいが、当時の人々がみな霊魂の不滅を信じ、祟りを恐れていたことを物語るものでもある。

将門は「この卑怯者め」と川の中に馬を進めた。弓の矢ごろに着くと将門は弓を引き絞った。このまま弓矢を放てば確実に木像に当たるのだが、将門はわざとはずした。

放った矢は空を切り木像の頭すれすれに飛び去った。同時に良兼軍の兵から将門を目がけて4、5本の矢が放された。将門は無念ではあったが馬首をひるがえし退却した。

良兼軍は将門と対等に合戦したら勝ち目がないと思い将門の館までは攻め込んで行かなかったが、将門の領地の豊田郷内を思う存分荒らしまわり、その日は引き上げた。

そのため将門の本拠は無事だったが、一夜のうちに将門の領地の豊田郷一帯は無数の焦土を多数作った。将門は、馬であちこち見舞って歩いた。その惨状を目で見、耳で聴いた。去年、敵地に駆け入ったとき、将門が敵へ与えたとおりの狼藉、掠奪、破壊の惨害が今日は将門の領内下で行われていた。合戦で敗れたことの無かった将門の初めての敗北であった。

良兼軍が引き上げたと言っても筑波の麓に引き上げた訳ではなく、野毛(鬼怒川)堀越の渡しの対岸に陣を構え様子を伺っていた。

堀越の合戦 (937年8月)

郎党や馬を休めた10日ほど後、将門は鎌輪の営所で作戦を練ると同時に兵を集めさせ五百人ほどの兵を集めた。その内の百人あまりを館に残し四百騎を率いて堀越の渡し付近に埋伏(隠れれ潜む)した。この日、鳥羽の良兼が先日の奇襲に味をしめて再び豊田郷へ攻めてくるという情報が前日にあったためである。

良兼軍の陣に近づくと一斉に攻めかかった。もう少しで敵陣が崩れ去るところで将門は一瞬目がくらみ落馬した。当時、将門は身体がむくみ動悸もしていた(脚気)に冒されていたのであった。

将門の落馬を見た良兼軍の中から「将門が矢に当たり死んだぞ。」と声が響いた。

形勢逆転の瀬戸際とばかり敵は猛然と攻撃に出てきた。将門の周囲にいた五・六騎が将門を馬上に救い揚げ全速で敵陣から抜け出した。

積極的に、ここまで敵を迎え撃ちに出陣しながら、将門軍は再びみじめな退却を余儀なくされてしまった。

豊田郷一帯が火炎に包まれる

一方、叔父の良兼の方は、今日こそ「将門の首」を捕る勢いで将門の本拠地豊田郷へ迫った。一の柵に火が付き、二の柵門も、館の正門も炎に包まれはじめた。東西の柵門から母屋下屋まで火の手は大きく廻っていた。

父の良将(良持)が生涯をかけて、土とたたかい、四隣と戦って築き残したものも今や灰燼に帰した。

館に戻った将門は一時兵を散じてそれぞれ身を隠し再挙を図る事を決意した。このままこの館で立て篭もってもいずれ襲撃して来る敵を迎え撃って勝ち目は無いと考えたからであった。将門は十五・六人の郎党を付けて「君の御前」、「桔梗の前」、子供たちを広河の江(飯沼)の江に隠し潜むように命じ、将門は山麓に横穴を掘り、穴の口に丸太を組み、木の皮で屋根を葺いたような小屋が当面の隠れ家だった。

家族たちは七・八隻の船に家財を積んで分乗し辛島郡(猿島郡)葦津江の繁茂した葦の間に身を隠した。

しかし、良兼軍の残兵に発見され、承平7年(937年)8月19日、襲撃されて芦津江のほとりで殺された。護衛の郎党たちには何本もの矢が刺さり、女たちも切り殺されて財宝を持ち出されていた。ところが、その場にいた桔梗の前だけは私は良兼の娘だと言いこの惨事から逃れることが出来た。

将門が話を聞きつけて駆けつけた時には既に飯沼は周り一面が血の海となっていて郎党の死骸は見つかるものの「君の御前」と子供たちの姿を見つけ出すことは出来なかった。良兼軍の襲撃の惨事を哀れ見て桔梗の前が「正室の君の御前」と子供たちをその河原に密かに埋葬したというのであった。

その後、将門の子どもの最後を哀れんだ土地の人々が祀ったのが、「深井地蔵尊」ではないかといわれている。「深井地蔵尊と将門妻子受難:坂東市沓掛」

叔父の良兼は、筑波羽鳥の自分の留守が不安になり、ひとまず羽鳥へ引き揚げていった。かんじんな将門を捕り逃がしたことは、良兼にとって、なお一抹の不気味を残していたに違いない。

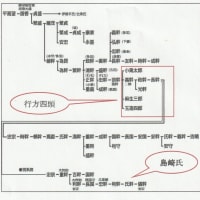

そして、姿を隠していた、三郎将頼や四郎将平たちは、叔父の良兼軍が筑波に引き揚げて行った事を知ると豊田の焦土へ帰って来た。しかし、子飼、堀越の両合戦の敗北で味方の兵は半分以下にも減っていた。

このことが諸国に聞こえると、かえって、以前の数を倍するほどの人数が豊田郷に集まってきた。三郎将頼と四郎将平は、ひとまず、石井の柵を広げて石井に立て籠もった。

将門の堪忍袋は「ズタズタ」、怒りは頂点に

やがて将門も石井に帰って来たが、この子飼、堀越の両合戦の敗北から将門の性格が一変した。 惚けた顔つき、うつろにしていることがあるかと思うと、些細な事で急に激怒したりするようになった。たぶん、将門の心身の中は、怒って、怒って、堪忍袋など「ズタズタ」になっていたのであろう。心身だけでなく将門の相貌までが違ってきたと誰もが思えた。

今日までは、常に受け身に廻り、売られた喧嘩をして来たが、これからは俺(将門)から戦いを布告してやる。そこまで怒りが頂点に達していた将門であった。

卑劣な良兼を何としても討って、君の御前や子供たちの恨みを晴らさねば・・・・・・。 次回の第9節へ続く。

2025年(令和7年) 5月26日 森 田 衛 (神栖市)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます