ペリー提督の見た日本

最近、『ペリー提督日本遠征記(上)(下)』(角川ソフィア文庫、2014年)を読む機会があった。著者はM・C・ペリー。日本人なら皆が教科書で習った「黒船襲来」のペリーである。著者はペリー自身。友人で歴史家のF・L・ホークスが編著者になっている。監訳は宮崎壽子。文庫本であるが、上巻643ページ、下巻554ページの大作である。

ペリーといえば、肖像画も広く知られており、大男という印象もある。浦賀に蒸気船を率いてやってきて、鎖国を国是とする幕府に開港を迫った、いわば砲艦外交の立役者のようなイメージ。幕府の右往左往ぶりを詠んだ狂歌「太平の眠りを覚ます上喜撰(蒸気船)たつた四杯で夜も眠れず」という名作もあって、頑固で高圧的な人物と目されがちである。

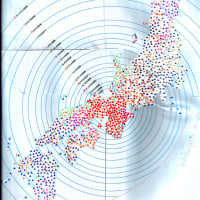

私もご多分にもれず、ペリーの黒船がいきなり浦賀湾に現れたような印象をもっていたが、よく考えると、彼はアメリカからずっと長い航海を続けてきたのである。当時は太平洋航路がまだ開けていない。アメリカの海軍基地ノーフォークを出発して大西洋を南下し、南アフリカの喜望峰をこえてインド洋を横切り、セイロン―シンガポール―香港―上海をへて琉球にたちより、そのあと浦賀にあらわれたので、浦賀に着くまでがいわば大事業だったわけである。

蒸気船のイメージが強いため、迂闊にも現在のジーゼル船のような船の構造を頭に描いていた私は、読み進めていくほどに、自分の錯覚を思い知る。ペリーが乗艦したのはミシシッピ号。1600トン、全長67メートル、乗組員268名、当時の世界最大級の軍艦であった。ただ、蒸気で走るが帆走もする、というハイブリッド仕様で、特に外洋にあっては帆走が主であった。出発後10日間の記録によると「強風で船は翻弄されたが、ミシシッピ号は優れた性能を維持し、全行程を平均7ノット(時速13キロ)以上で進んだ」とある。

時速13キロといえば自転車の速度である。ペリーはいわば自転車をこいで世界一周をしたのだ。そう思った瞬間、私は19世紀半ばの冒険家になることができた。ペリーが極東の地・日本を目指した気持も、冒険という二文字から触発されたに違いないという確信ももつことができた。

ノーフォークを出発したミシシッピ号は大西洋のマデイラ島、セントヘレナ島に立ち寄り喜望峰に向かう。大西洋の島々(特に孤島)が何故重要だったか? この本を読んで納得したのは、蒸気船の燃料、石炭の貯蔵所を設ける重要性だった。自国の蒸気船のために、各国は予め石炭をこれらの島々に貯蔵しておくのである。付随して、これらの島々は、荷物や手紙を預かって、行き先ごとに振り分ける…郵便局の機能ももっていたこともわかる。19世紀半ばの国際郵便制度である。たとえば、ニューヨークやロンドンから上海までは50日以上もかかったそうだが、自分が行かなくとも荷物が現地に届く…という経験は胸躍る気がしただろう。たしかに素晴らしい。その気になれば、ここでも、私は19世紀人にやすやすとなることができる。

21世紀の世界では、島々はこれほどの重要性は付与されていない。しかし、洋上の島々が脚光を浴びた時代もあったのだ。喜望峰を周回したミシシッピ号はモーリシャス島に立ち寄る。この島が生命線のような働きをした時代があった…そう思うと、ペリーの「日本遠征記」が、モーリシャス島の経歴や産業やある悲恋の物語まで何ページにもわたって記述するのもうなづける。それだけ重要な島だったのだ。

帆船の時代にも、小さな島々は大海原の中の寄港地(避難地)としての意味はあっただろうが、蒸気船の時代を迎えると、燃料の石炭や食料の補給地として価値はずっと増す。大西洋、インド洋、太平洋の島々が、くまなく欧米諸国の所有するところになるのは、産業革命の余波として植民地主義があらわれるのと軌を一にしている。

1953年3月28日にモーリシャス島を出発したペリーは、インド洋を横切り、セイロン島―シンガポール―香港―広東―上海をへて、琉球の那覇に向かった。那覇到着が5月26日だから約2ヶ月の行程である。外洋は帆を使い、入り組んだ海は蒸気タービンで、自転車を漕いでいるような速度だから当り前だけれど。

琉球に対するペリーの関心は並々ならぬものがあり(現在のアメリカもそうだ)、6月4日までの滞在中、部下に命じて沖縄本島の調査を行う。地形はもちろん、岩石から地質を推定し、植物や動物の諸相、社会制度や人間の性質まで、目に映るものはすべて対象になる。これは地理学でいう地誌そのもので、この調査を見ると、19世紀の学問の双璧が「歴史と地理」といわれた理由がよくわかる。

ペリーは琉球政府や日本の政府(幕府)には不信感を隠さない。彼らは常に「出来ない」という言い訳を連発し、民衆と欧米人が直接触れないよう規制をかけている、というのだ。これはチャイナにもあてはまり、いわば「アジアの後進性」「アジア的専制」が一帯にはびこっている、という当時の常識を踏まえている。欧米の先進国が「指導」し「改革」の手助けをしなければアジアの未来はない…という「使命感」が支えになっている構図だ(アメリカ人らしい)。沖縄でも日本でも、彼が力を見せつけ、傍若無人に見える振舞いを見せるのは、それが琉球や江戸の政府を否応なく動かす…という結果を信じるからである。

ただし、ペリーは思想家でもなく観念論者でもない。横柄に見える振舞いも計算されたもので、その意味では、彼には現実がよく見えている。那覇の印象についても「町が清潔である」と中国との違いを感じているし、民衆については「勤勉で裏表がない」と評価している。特に島の調査に雇った苦力(クーリー)は中国人が荷の重さにすぐに音を上げたのに対し、琉球人の苦力はどんな難行苦行にも音を上げないで頑張ったのを褒めている。

清潔、勤勉という長所は日本に対しても認めており、加えて、日本人の場合は好奇心の旺盛なこと、手先が器用で「政府の排外政策が緩和すれば」「日本人は将来の機械技術上の成功を目指す競争において強力な相手になるだろう」と推察している。先見の明といっていいだろう。

日本では女性の地位が低い、というのが一貫した欧米の見方であるが、ペリー一行の観察したところを示してみよう。

「日本社会には、ほかのすべての東洋の国民にはない。優れた特質がある。それは女性が伴侶として認められ、単なる奴隷として扱われてはいないことである」

「一夫多妻制度がないという事実は、日本人があらゆる東洋諸国民のなかで最も道徳的で洗練された国民であるという、すぐれた特性を示す」

「既婚女性が常に忌まわしいお歯黒をしていることを除けば、日本女性の容姿は悪くない。若い娘は格好が良くて美しく、立居ふるまいも活発で自主的である。これは女性が比較的高い敬意を払われていることから生じる品位の自覚からきている」

(男性女性を問わず)日本人は醜い…と書いた本は多々ある。矮小でガニ股、というのが通り相場だが、ペリーの観察は違う。褒め言葉の連続である。彼は何を見たのか?

以上の感想は、1954年3月31日に横浜で日米和親条約を調印した後、4月5日に横浜村名主の徳右衛門宅を訪れた際に、一行が記したものである。彼らが目撃したのが農家である、というのも意外である。農家の女性が高評価を得たという事実も我々の常識とは違う。察するに、名主の徳右衛門の応対が(アメリカ人好みの)フランクなものだったに違いない。

ペリーは幕府の役人には不信感をもっていたが、それでも度重なる交渉を重ねるうち、役人たちにもある美点を認めざるを得なくなった。それは蒸気船の心臓部である蒸気機関や通信装置を見せると、すべての役人が尋常ならざる興味を示し、それなりに理解度も優れていたからである。中にはスケッチを試みる者もあり、ペリーも制止したりしないで、好奇心の赴くままに応対した。オランダ経由ではあるが、アジア情勢に注意を払っている点も褒めている。疑いもなく、彼はこうした国民性に好ましさを感じていた。彼の表面上の強情さ、江戸湾の海深をずっと測量し続けた傍若無人の振舞いとは別に、幕府に掣肘されない、素の日本人には好意を持っていたことは随所に読み取れる。

日米和親条約が結ばれるまで、ペリーは二度日本を訪れている。一度目は1853年7月2日から17日までで、幕府に対し「鎖国をやめ、アメリカ船の遭難や石炭補充のために(長崎以外の)港を提供するよう」要求を出し、再来日の折には(イエスの)返事を受け取れるように、と強要した。二度目に訪れたのは1854年2月7日で、このときは2ヶ月かけて条約の締結にこぎつけている。

日米和親条約によって、幕府は下田と函館の港を開放することになるのだが、あらためて感じることは、ペリーが日本をこじ開けた…といった風の一面的な理解(過去の評論家の中には、アメリカが日本を強姦したとの言辞をなすものがいた)は、いわば江戸幕府の公式見解と同じだなあ、ということ。攘夷を叫んでテロを繰り返していた浪士を思い浮かべると、視野がいかにも狭い。現に明治政府ができると、それまでの攘夷は、なしくずしに開国へと変わる。見える人には先が見えていたのである。

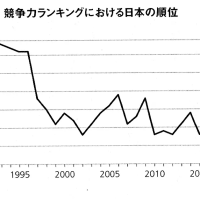

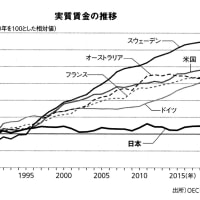

日本の改革には常に「ガイアツ」が必要だったことは、いわば常識に属する。明治維新を用意したペリーの黒船襲来。敗戦後の日本に対し、徹底的なアメリカ化をもくろんだマッカーサー。現在、先進国で独り周回遅れの経済や賃金という罠にはまった日本が「ガイアツ」なしに自己変革できるか? この問いに対する私の意見はかなり悲観的だが、ロシアやチャイナが「ガイアツ」を高めてくれるなら話は別だ。両国は今は慎重に事をかまえているが、虎視眈々と「ガイアツ」を加えるチャンスを狙っていることは間違いない。

その時に右往左往しないためにも、この本は有意義だろう(「ガイアツ」を反面教師とするのである)。そのうえ、19世紀半ばの世界と日本を垣間見る楽しみがあり、幕府の役人ですら、性格が描き分けられるくらい、登場人物が生き生きと活写されている。端的に言って『ペリー提督日本遠征記』は魅力にあふれた本である。本の随所に挿入されている挿画の魅力も捨てがたい。国際情勢が変化しつつある昨今、ある意味では、現代の日本人にも必読の書かもしれない。