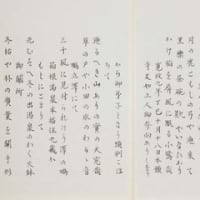

東明雅の「猫蓑庵発句集」(その一)

連句界の指導的な立場にあった、「猫蓑庵」の東明雅主宰が、昨年の十月二十日に永眠したという。先に御恵贈を賜った主宰の『猫蓑庵発句集』の幾つかについいて、追悼の意を込めてその鑑賞を試みることとする。

○ 犬吼岬(いぬぼう)や波もきららに船起し 明雅

ごまめ数の子直会の酒 同

未開紅白磁の壷に投げ入れて 同

この発句には「戌年歳旦三つ物」(勅題 波)との前書きがある。「三つ物」とは、発句・脇句・第三の三句からなる連句形式の一つである。そして、「歳旦三つ物」とは正月吉日に歳旦を祝う意味で作られる「三つ物」のことで、これを披露することを「歳旦開き」、その歳旦開きの当日の句帖を「歳旦帖」といった。「勅題」とは「天皇出題の詩歌の題」のことで、明治二年以降恒例として行われている「歌会始め」のそのお題のことであろう。そして、この「波」のお題は、平成六年(甲戌:きのえいぬ)に出題されている。即ち、平成六年の明雅主宰の「歳旦三つ物」ということになる。発句には、「季語」と「切れ字」が必須で、この発句の季語は「船越(ふなおこ)し」(船出始め)、そして「上五や切り」で、勅題の「波」と「犬吼岬」との大景把握の句である。この「犬吼岬」には「戌年」の意味も込められているのであろう。脇句の「ごまめ・数の子」、そして、「直会の酒」(なおらいのさけ)と全て目出度い新年の季語などで、発句の「船越し」の神事に応答している打添えの脇句といえるであろう。そして、発句・脇句から一転しての「転じ」の第三は、俳諧一巻の変化の始まりの句でもある。発句は新年、脇句は新年と来ると、ここは、春の句という変化なのだが、季語は「未開紅」という、およそ俳句の世界の例句としては見かけないような、すなわち、「紅梅」・「薄紅梅」の別称の「未開紅」が初春の季語なのである。流れは、発句・脇句の「船越しの神事の後の宴の席」に、「白磁の壷があり、そこに薄紅梅を投げ入れて」というものなのであろう。しかし、「薄紅梅」という分かりやすいものを使わず、「未開紅」としたのは、「未だ開いていない紅梅」という意味も込められてているのかも知れない。この歳旦三つ物は、明雅主宰の独吟であり、井原西鶴や芭蕉俳諧などに通暁している主宰の、趣向に趣向を凝らしたその工夫の跡が伝わってくるような、そんな歳旦三つ物のように思えるのである。

東明雅の『猫蓑庵発句集』(その二)

○ 虫鳴くや終の棲(すみか)の庭十坪 明雅

書棚に飾る栗の一枝 時彦

暈の月磧勾配急にして 瓢郎

『猫蓑庵発句集』の「あとがき」によると、明雅主宰は昭和三十六年の頃から俳諧(連句)に熱中したという。松本市にお住まいの頃で信州大学で教鞭をとっていた頃なのであろう。そして、昭和五十五年に東京に来られて、「馬酔木」や「鶴」で活躍された草間時彦氏の関係する俳句会にも入り、連句の傍ら、明雅主宰の言葉ですると「ひそかに発句の作り方を勉強することができた」と、いわゆる俳句の実作にも励んだのであろう。この「三つ物」は、松本から東京へ移住した頃の作句であろうか。発句の「虫鳴くや終の棲の庭十坪」は、一茶の「是がまあつひの栖(すみか)か雪五尺」を踏まえてのものであることは明瞭であろう。「客発句亭主脇」ということで、亭主宅の時彦氏の邸宅での作では「庭十坪」という挨拶句はしないであろうから、ここは、明雅主宰宅で、俳句の主宰と仰いだ時彦氏を句座の亭主として、自分が発句を出し、脇句を時彦氏にお願いしたものと理解したい。発句が秋の句では、脇句は月の句で付けるのが多いのであるが、時彦氏はそれを第三の阿片瓢郎氏に託して、その時の実景とも思われる「栗の一枝」の句で発句に応えているのであろう。そして、連句会の長老の瓢郎氏が「暈の月」と月の句の第三を担当して、発句の「庭十坪」から想像できるように東京近郊の住宅街の「磧勾配急にして」と、これも実景的な句で応えたのであろう。この「磧勾配急にして」ということで、発句・脇句の静的な景を動的な景に一変しているのであろう。それぞれが、それぞれの持ち味をさらりと受け流しているような情景が目に見えるようである。

東明雅の『猫蓑庵発句集』(その三)

○ 三鬼忌や机辺さまよふはぐれ蟻

この上五の「三鬼忌や」の「三鬼」はいわずと知れた、新興俳句の旗手でもあった、平畑静塔氏とコンビのような関係にあった、「西東三鬼」のことであろう。三鬼は、昭和三十七年の四月一日に亡くなった。三鬼らの俳句は明雅氏らの連句の発句とは最も距離を置いた、およそ、挨拶句らしからぬ、感覚的な自己の内面の葛藤を個性豊かかに独特の風狂味のする作句を得意とする俳人であった。そして、この句で面白いのは、「三鬼忌」が春の季語で、そして、「はぐれ蟻」の「蟻」は夏の季語で、連句では極端に嫌われる「季重なり」の句らしきものにしているということである。俳人以上に「季語」などの「式目」(ルール)に煩い連句人の明雅氏が、この「季重なり」の句を、精選に精選を重ねた、この『猫蓑庵発句集』に登載したのは、何か後ろに隠されたものがあるように思えてきたのである。前にも触れたとおり、明雅氏は井原西鶴や芭蕉俳諧などに通暁している近世の江戸文学の一方の雄でもある。そして、この江戸時代には「蟻」は季題として取り上げておらず、「蟻」が季語として認められたのは、実に大正以降のようなのである(『日本大歳時記』・飯田龍太稿)。穿った見方をするとそんなこともこの句の背後にあるように思われる。そして、それよりもなによりも、連句の発端となる第一番目の「発句」(それは次に付けられる付句を予想している)と、単独の独立した「俳句」(次に付けられる付句を予想していない)とは、同一次元のものなのであろうか。「発句と「俳句」とは極めて近似値のものであるが、「俳句」の方が、その一句のみで屹立しているという意味において、両者には微妙な一線が画されている。連句の「発句」の方から見れば、「俳句」は「はぐれ蟻」のように思えるし、「俳句」の方から見れば、連句の「発句」は「はぐれ蟻」のように思えてくるのである。この掲出句は、そんなことも語りかけているように思えるのである。

東明雅の『猫蓑庵発句集』(その四)

○ 羅浮亭や梅の湯島の男坂 明雅

月はおぼろに粋な若衆 正江

春浅し世帯人情変り来て 美恵

この発句には「秋元家」との前書きがある。「蘿浮亭」は「羅宇亭」に由来のある「秋元家」の庵号なのであろうか(今では全く消滅してしまったキセルの竹の管を修理したり清掃する「羅宇(ラオ)屋」の捩りの庵号のように思われる)。とにもかくにも、その「羅浮亭」に招かれての明雅氏の挨拶の発句なのであろう。この発句に見られる「羅浮(宇)」・「湯島」・「男坂」などの、江戸情緒のする語句などを駆使した俳人に、「春燈」主宰の久保田万太郎が思い出されてくる。例えば、「げに今朝はまつりばんてん祭足袋」の句の前書きには「五月二十五日は湯島天神の祭礼なり」とあり、明雅氏のこの発句を受けての「月はおぼろに粋な若衆」(正江)の脇句などと、全く類似の世界のよううに思われるのである。そして、この万太郎の句を称して、芥川龍之介は「東京の生んだ嘆かひ(い)の発句」と名づけた。そして、明雅氏の句も、極めて、この万太郎に近い「江戸(東京)の生んだ懐古趣味的な情緒の漂う句」が多いのである。そして、この「三つ物」の変化の始まりの「春浅し世帯人情変り来て」(美恵)の第三は、「江戸から面々と続いている東京の風物詩や世帯人情が一変してきている」、その「嘆かひ(い)」の一句のような雰囲気を有しているのである。すなわち、この「三つ物」は、明雅主宰の「猫蓑庵」連衆の一つの特色でもある、「東京の生んだ嘆かひ(い)の連句」とでも、龍之介に倣って命名したいような衝動に駆られるのである。

東明雅の『猫蓑庵発句集』(その五)

○ 広前も諸礼停止や藤祭 明雅

逝く春惜しみ一句一直 和弥

揚雲雀雲の中より囀りて 杏菜

発句の「諸礼停止」(しょれいちょうじ)は俳諧(連句)用語で、「俳席では無礼にならない範囲で、煩雑な礼儀を省略するこという」。また、脇句の「一句一直」も俳諧用語で、「付句を出して差合があったとき、その場で一度だけは直して出すことを許されるきまりで、その句にさらに差合があれば、それを捨てる」ときに用いられる。もう一つ、「出合遠近」(出勝の場合、付句のできた者が重なったときには、近い所で句を採られた者が遠慮して、句数の少ない者を優先するきまり)というのがあって、これが三つの「俳席の掟」ともいわれている。発句の季語は「藤祭」の「藤」(春)で、この「広前」は、その藤祭が行われている神殿の前庭のような用例であろう。発句の「諸礼停止」に「一句一直」を添えた「打添え」の脇句であろう。その「一句一直」の、丁度、「雲」の中より、揚雲雀(第三の句)が産声(囀り)をあげたという流れであろう。こういう流れが俳諧(連句)の流れで、こういう流れの中での句作りは、一句のみで屹立した俳句の世界での句作りとは、それが、例えば、題詠だとしても、全然異質のものであるということを実感する。

東明雅の『猫蓑庵発句集』(その六)

○ 風狂の一座は夢か麻暖簾 明雅

テレビ塔建つ園にちしゃの木 和子

Jリーグ応援の声こだまして 明雅

この明雅主宰の発句には「名古屋野水邸跡」との前書きがある。この「野水」(やすい)とは、「芭蕉七部集」のその筆頭の『冬の日』の、芭蕉の「狂句こがらしの身は竹斎に似たるかな」の発句に対して、「たそやとばしるかさの山茶花」の脇句で応じた、その「野水」(岡田氏)のことであろう。芭蕉は貞享元年(一六八四)八月に江戸を出て、「野ざらし紀行」の旅をスタートとした。その途中で、その十月に尾張国熱田から名古屋に入り、そこで歌仙五巻を興行するのである。そのときの連衆は、野水・荷兮・重五・杜国・正平・羽笠らであった。この明雅主宰の発句の「風狂の一座」とは、芭蕉を客として連句を興行する、その名古屋の連衆を指すのであろう。そして、明雅主宰は、「芭蕉七部集」の、その筆頭を飾る「冬の日」の、その筆頭の歌仙を想起しているに違いない。そして、「私も、そして一緒にいる人達」も、その「風狂の徒」と、そのような思いがその背景にあるに違いない。芭蕉の発句の「狂句」とは、「川柳」という意味ではなく、「連歌」に対して「俳諧之連歌」(連句)のことを「狂句」(中国風な呼称)と呼んでいたのである。脇句の「ちしゃの木」は、「萵苛の木」で「痴者」(芭蕉の発句に出てくる「竹斎」(医師失格で諸国を流れ歩いて狂歌などに凝っていて、一般的に痴れ者などと呼ばれていた。「仮名草子」の主人公の名前)とを掛けているように思われる。脇句は発句と一体となっての付け方が定石で、発句の「風狂」に「痴者」、そして、屋内の「麻暖簾」(夏)に、屋外の「萵苛の木」(エゴノキの花が夏の季語)で応じたのであろう。そして、明雅主宰の第三は、「Jリーグ」と「名古屋グランパスエイト」の時事句の「転じ」の付句である。「連句」で夢中になることも、「サッカー」で夢中になることも、全く同じものだという感慨であろう。しかし、この「Jリーグ」という時事句的な付句が、芭蕉の時代の「仮名草子に出て来る竹斎」と同じように、後、三百年も経ると、何らかの注釈が施されることであろう。独吟(独りでする)の「三つ物」よりも、この「三つ物」のように、両吟(二人でする)の「三つ物」の方が非常に参考となる作品が多いように思われる。

東明雅の『猫蓑庵発句集』(その七)

○ 狂句木枯エスパニヤまで来つるかな 明雅

ピレネーの雪けむる国境 々

「我は王」牧夫それぞれ胸はりて 々

明雅主宰の独吟の海外詠の「三つ物」である。発句の「狂句木枯」は、「芭蕉七部集」の『冬の日』筆頭の歌仙の芭蕉の発句「「狂句こがらしの身は竹斎に似たるかな」を踏まえていることは明瞭である。「江戸時代の狂句屋の芭蕉さんは木枯しの寒い中をみすぼらしい風情で旅をしていたが、この同じ風狂人の明雅は同じような風情で、今や、エスパニヤと途方も遠い異国まで旅に来ていますよ」というようなことであろう。そして、脇句は、発句の「エスパニヤ」(スペイン)を受けて、スペインとフランスとの国境の、「ピレネーの雪けむる国境」と具体的な場所を特定しての、いわゆる「頃留まり」(発句の時節を違えずに、その日、その時刻などの付け)の脇句という意図なのであろう。次の「第三」の「我は王」というのが「判じ難い」感じであるが、字義とおりに、「ピレネー山脈の牧夫は一国一城の主として『我は王』と胸をはって自由に闊歩している」とでもなるのであろうか。しかし、わざわざ括弧書きをして「我は王」というのは、その旅路にあって、そのピレネー山脈の辺りに来て、ガイドさんか何かの説明で、「我は王」というような説明があって、それをそのまま即興的に引用しているという雰囲気でなくもない。フランスとスペインとの国境のピレネー山脈付近の、ヨーロッパ三大巡礼地の一つとして名高い、聖地・サンティアゴの「教会の尖塔」を見た人は、かって「我は王なり」と口にしたとか・・・、そんなことが背景にあるのかもしれない。いずれにしろ、難解・難渋の極地のような現代俳句とは観点を異なにして、自分が付句を付けるような積もりで、「判じ易く」鑑賞することが、連句鑑賞の第一歩なのであろう。

東明雅の『猫蓑庵発句集』(その八)

○ 暮雨巷(ぼうこう)や添寝の籠に夢いくつ 明雅

衣を替へし連れの面々 しげと

新幹線すべる如くに発車して 淳子

この明雅主宰の発句には「名古屋暁台旧居」との前書きがある。従って、発句の「暮雨巷」は蕪村と同時代の俳人・暁台(きょうたい)(加藤氏)の庵号ということが明瞭となってくる。そして、発句には「季語」と「切れ字」が必要とされ、この発句の季語は「添寝の籠」(竹夫人・抱籠)の夏(三夏)の季語なのである。明雅主宰は暮雨巷暁台の旧居を訪れて、その竹夫人(ちくふじん)を目にしての嘱目の句なのであろうか。句意は「発句判じ易い」ものとして、「江戸時代の大俳人の暁台の旧居を訪れて、添寝籠などをを目にしたが、暁台もそれを愛用しながらいろいろな夢を見ていたことか」というようなことであろう。そして、脇句は、発句と同季の季語で受けるのが決まりで、「衣替へ」(初夏)が季語となる(発句の「添寝籠」が「仲夏」の季語などとなると「季戻り」となり嫌われるが、「初夏・仲夏・晩夏に通ずる三夏の季語なので式目違反ではないが、やや季語の斡旋で意見のある人もあろう)。句意も、その発句を受けて、「その暮雨巷では連衆の面々は皆衣替えをしている」と嘱目的な付けであろう。そして、その第三は、その「暮雨巷を後にして、新幹線ですべるが如く帰路についた」というようなことであろう。連句、歌仙でいえば「初折りの表の六句」は「序・破・急」の「序」の部分で、「判じ易い上にも判じ易い」句で応答するのが常で、それほど奇抜な鑑賞はしない方が無難なのかもしれない。しかしながら、暮雨巷暁台の初期の頃の句に、「抱籠や背中に腹はかえられず」というような、井原西鶴などの談林俳諧流の句もあり、西鶴研究家でもある明雅主宰は、そんな句も意識して、この句を作句しているのかもしれない。もし、それを意識しての発句としたら、この脇句などは、もっと、艶ぽい卑属なものでの別な作句となっていたのかもしれない。

東明雅の『猫蓑庵発句集』(その九)

○ 萱草も十四五本や芭蕉庵 明雅

苔のむしろを濡らす滴り 宗海

ブラックバス洗鱠を食膳に 千町

この発句には「関口」との前書きがある。芭蕉庵というと深川万年橋付近のものと、この椿山荘の付近の関口芭蕉庵との二つがあり、こちらの関口芭蕉庵は芭蕉が神田上水工事に携わっていた頃の「水番小屋」の跡地に建立されたものとのことである。この「三つ物」は、その目白の関口芭蕉庵での作ということになろう。明雅主宰の「萱草も十四五本や」は、正岡子規の「鶏頭の十四五本もありぬべし」を踏まえていることは明瞭であろう。そして、子規以降の近代俳句・現代俳句では、極端に、この永い俳諧史上で主要な手法の一つでもあった「本句(歌)取り」の手法を排斥するという傾向が顕著に見られるのである。連句の発句には、しばしば、この種のものを見かけ、もう一度、一句独立した俳句においても、この「本句(歌)取り」の手法などを再考する必要も痛感するのである。脇句は、この嘱目的な「萱草」(夏)の発句に対して、やはり、嘱目的な「滴り」(夏)の句で応答しているのである。この「苔のむしろ」も俳諧(連句)の主要な手法の「見立て」の手法で作者はそんなことも意識しているのかもしれない。脇句は発句を鑑賞して、いわゆる「付き過ぎ」のような作句をするのであるが、「第三」は、この発句・脇句の状況を一変する(転ずる)ということで、しばしば、現代連句などでは、この掲出の第三の「ブラックバス」などのカタカナの用例を目にするが、これも多用すると安易に流れてしまう傾向があろう。、この第三の「転じ」の作句は難所中の難所である。ここでは「洗鱠を食膳に」と、発句・脇句の屋外の景を屋内の景に転じて、そして、「ブラックバス」と「洗鱠」との取り合わせを狙ってのような付けである。もし、カタカナの用例を避けるなら、発句が「本句(歌)取り」、脇句が「見立て」の手法なら、ここは「抜け・めぼかし」の手法の「異国名の洗鱠を食膳に」などの付けもあろうか。草間時彦氏は「あとがき」で、「脇はとにかくとして、第三とは難しいものだということが、私はこの句集を拝見して始めて判った」と述べられているが、そのことをつくづくと実感する。

東明雅の『猫蓑庵発句集』(その十)

○ 朴散華忽ち空の虚しさよ 明雅

しじまを洩りて落つる滴り 隆秀

新真綿つやしつとりと仕上りて あかり

この明雅主宰の発句には「弔 瓢佐先生」とある。この「瓢佐先生」とは明雅主宰が連句の指導を乞うた清水瓢佐氏のことであろう。明治三十一年(一八九八)信州松代の生まれ、松涛軒三世・抱虚庵六世を襲号、芭蕉正統の連句伝承のために生涯を捧けげたという。昭和六十三年(一九八八)五月に逝去。この追悼句はそのときのものであろうう。発句の季語は「朴散華」、脇句の季語は「滴り」、そして、連句では夏の句は「二句去り」で、第三は「雑(ぞう)」の句とするのが定石なのたが、ここは、追悼の「三つ物」ということで、第三も「新真綿」と夏の句にしている。句意はそれぞれ明瞭であろう。発句の「朴散華」は「瓢佐先生の亡くなったことの弔いの意味」が込められていること。脇句は、その「弔いの静寂(しじま)の景」の句。また、第三の「新真綿」も「その弔いの亡骸(なきがら)」と関連してのものであろう。それぞれに、「弔 瓢佐先生」への「三つ物」として、格調の高い、推敲を施した工夫のあとが見えるようである。

追記 この鑑賞文の「その四」の「羅浮亭」は、「羅浮亭立机」との前書きのある「色も香も紫式部か小式部か」(明雅)の発句での「三つ物」があり、その「三つ物」で第三の句を担当している秋元正江さんの庵号なのであろう。

連句界の指導的な立場にあった、「猫蓑庵」の東明雅主宰が、昨年の十月二十日に永眠したという。先に御恵贈を賜った主宰の『猫蓑庵発句集』の幾つかについいて、追悼の意を込めてその鑑賞を試みることとする。

○ 犬吼岬(いぬぼう)や波もきららに船起し 明雅

ごまめ数の子直会の酒 同

未開紅白磁の壷に投げ入れて 同

この発句には「戌年歳旦三つ物」(勅題 波)との前書きがある。「三つ物」とは、発句・脇句・第三の三句からなる連句形式の一つである。そして、「歳旦三つ物」とは正月吉日に歳旦を祝う意味で作られる「三つ物」のことで、これを披露することを「歳旦開き」、その歳旦開きの当日の句帖を「歳旦帖」といった。「勅題」とは「天皇出題の詩歌の題」のことで、明治二年以降恒例として行われている「歌会始め」のそのお題のことであろう。そして、この「波」のお題は、平成六年(甲戌:きのえいぬ)に出題されている。即ち、平成六年の明雅主宰の「歳旦三つ物」ということになる。発句には、「季語」と「切れ字」が必須で、この発句の季語は「船越(ふなおこ)し」(船出始め)、そして「上五や切り」で、勅題の「波」と「犬吼岬」との大景把握の句である。この「犬吼岬」には「戌年」の意味も込められているのであろう。脇句の「ごまめ・数の子」、そして、「直会の酒」(なおらいのさけ)と全て目出度い新年の季語などで、発句の「船越し」の神事に応答している打添えの脇句といえるであろう。そして、発句・脇句から一転しての「転じ」の第三は、俳諧一巻の変化の始まりの句でもある。発句は新年、脇句は新年と来ると、ここは、春の句という変化なのだが、季語は「未開紅」という、およそ俳句の世界の例句としては見かけないような、すなわち、「紅梅」・「薄紅梅」の別称の「未開紅」が初春の季語なのである。流れは、発句・脇句の「船越しの神事の後の宴の席」に、「白磁の壷があり、そこに薄紅梅を投げ入れて」というものなのであろう。しかし、「薄紅梅」という分かりやすいものを使わず、「未開紅」としたのは、「未だ開いていない紅梅」という意味も込められてているのかも知れない。この歳旦三つ物は、明雅主宰の独吟であり、井原西鶴や芭蕉俳諧などに通暁している主宰の、趣向に趣向を凝らしたその工夫の跡が伝わってくるような、そんな歳旦三つ物のように思えるのである。

東明雅の『猫蓑庵発句集』(その二)

○ 虫鳴くや終の棲(すみか)の庭十坪 明雅

書棚に飾る栗の一枝 時彦

暈の月磧勾配急にして 瓢郎

『猫蓑庵発句集』の「あとがき」によると、明雅主宰は昭和三十六年の頃から俳諧(連句)に熱中したという。松本市にお住まいの頃で信州大学で教鞭をとっていた頃なのであろう。そして、昭和五十五年に東京に来られて、「馬酔木」や「鶴」で活躍された草間時彦氏の関係する俳句会にも入り、連句の傍ら、明雅主宰の言葉ですると「ひそかに発句の作り方を勉強することができた」と、いわゆる俳句の実作にも励んだのであろう。この「三つ物」は、松本から東京へ移住した頃の作句であろうか。発句の「虫鳴くや終の棲の庭十坪」は、一茶の「是がまあつひの栖(すみか)か雪五尺」を踏まえてのものであることは明瞭であろう。「客発句亭主脇」ということで、亭主宅の時彦氏の邸宅での作では「庭十坪」という挨拶句はしないであろうから、ここは、明雅主宰宅で、俳句の主宰と仰いだ時彦氏を句座の亭主として、自分が発句を出し、脇句を時彦氏にお願いしたものと理解したい。発句が秋の句では、脇句は月の句で付けるのが多いのであるが、時彦氏はそれを第三の阿片瓢郎氏に託して、その時の実景とも思われる「栗の一枝」の句で発句に応えているのであろう。そして、連句会の長老の瓢郎氏が「暈の月」と月の句の第三を担当して、発句の「庭十坪」から想像できるように東京近郊の住宅街の「磧勾配急にして」と、これも実景的な句で応えたのであろう。この「磧勾配急にして」ということで、発句・脇句の静的な景を動的な景に一変しているのであろう。それぞれが、それぞれの持ち味をさらりと受け流しているような情景が目に見えるようである。

東明雅の『猫蓑庵発句集』(その三)

○ 三鬼忌や机辺さまよふはぐれ蟻

この上五の「三鬼忌や」の「三鬼」はいわずと知れた、新興俳句の旗手でもあった、平畑静塔氏とコンビのような関係にあった、「西東三鬼」のことであろう。三鬼は、昭和三十七年の四月一日に亡くなった。三鬼らの俳句は明雅氏らの連句の発句とは最も距離を置いた、およそ、挨拶句らしからぬ、感覚的な自己の内面の葛藤を個性豊かかに独特の風狂味のする作句を得意とする俳人であった。そして、この句で面白いのは、「三鬼忌」が春の季語で、そして、「はぐれ蟻」の「蟻」は夏の季語で、連句では極端に嫌われる「季重なり」の句らしきものにしているということである。俳人以上に「季語」などの「式目」(ルール)に煩い連句人の明雅氏が、この「季重なり」の句を、精選に精選を重ねた、この『猫蓑庵発句集』に登載したのは、何か後ろに隠されたものがあるように思えてきたのである。前にも触れたとおり、明雅氏は井原西鶴や芭蕉俳諧などに通暁している近世の江戸文学の一方の雄でもある。そして、この江戸時代には「蟻」は季題として取り上げておらず、「蟻」が季語として認められたのは、実に大正以降のようなのである(『日本大歳時記』・飯田龍太稿)。穿った見方をするとそんなこともこの句の背後にあるように思われる。そして、それよりもなによりも、連句の発端となる第一番目の「発句」(それは次に付けられる付句を予想している)と、単独の独立した「俳句」(次に付けられる付句を予想していない)とは、同一次元のものなのであろうか。「発句と「俳句」とは極めて近似値のものであるが、「俳句」の方が、その一句のみで屹立しているという意味において、両者には微妙な一線が画されている。連句の「発句」の方から見れば、「俳句」は「はぐれ蟻」のように思えるし、「俳句」の方から見れば、連句の「発句」は「はぐれ蟻」のように思えてくるのである。この掲出句は、そんなことも語りかけているように思えるのである。

東明雅の『猫蓑庵発句集』(その四)

○ 羅浮亭や梅の湯島の男坂 明雅

月はおぼろに粋な若衆 正江

春浅し世帯人情変り来て 美恵

この発句には「秋元家」との前書きがある。「蘿浮亭」は「羅宇亭」に由来のある「秋元家」の庵号なのであろうか(今では全く消滅してしまったキセルの竹の管を修理したり清掃する「羅宇(ラオ)屋」の捩りの庵号のように思われる)。とにもかくにも、その「羅浮亭」に招かれての明雅氏の挨拶の発句なのであろう。この発句に見られる「羅浮(宇)」・「湯島」・「男坂」などの、江戸情緒のする語句などを駆使した俳人に、「春燈」主宰の久保田万太郎が思い出されてくる。例えば、「げに今朝はまつりばんてん祭足袋」の句の前書きには「五月二十五日は湯島天神の祭礼なり」とあり、明雅氏のこの発句を受けての「月はおぼろに粋な若衆」(正江)の脇句などと、全く類似の世界のよううに思われるのである。そして、この万太郎の句を称して、芥川龍之介は「東京の生んだ嘆かひ(い)の発句」と名づけた。そして、明雅氏の句も、極めて、この万太郎に近い「江戸(東京)の生んだ懐古趣味的な情緒の漂う句」が多いのである。そして、この「三つ物」の変化の始まりの「春浅し世帯人情変り来て」(美恵)の第三は、「江戸から面々と続いている東京の風物詩や世帯人情が一変してきている」、その「嘆かひ(い)」の一句のような雰囲気を有しているのである。すなわち、この「三つ物」は、明雅主宰の「猫蓑庵」連衆の一つの特色でもある、「東京の生んだ嘆かひ(い)の連句」とでも、龍之介に倣って命名したいような衝動に駆られるのである。

東明雅の『猫蓑庵発句集』(その五)

○ 広前も諸礼停止や藤祭 明雅

逝く春惜しみ一句一直 和弥

揚雲雀雲の中より囀りて 杏菜

発句の「諸礼停止」(しょれいちょうじ)は俳諧(連句)用語で、「俳席では無礼にならない範囲で、煩雑な礼儀を省略するこという」。また、脇句の「一句一直」も俳諧用語で、「付句を出して差合があったとき、その場で一度だけは直して出すことを許されるきまりで、その句にさらに差合があれば、それを捨てる」ときに用いられる。もう一つ、「出合遠近」(出勝の場合、付句のできた者が重なったときには、近い所で句を採られた者が遠慮して、句数の少ない者を優先するきまり)というのがあって、これが三つの「俳席の掟」ともいわれている。発句の季語は「藤祭」の「藤」(春)で、この「広前」は、その藤祭が行われている神殿の前庭のような用例であろう。発句の「諸礼停止」に「一句一直」を添えた「打添え」の脇句であろう。その「一句一直」の、丁度、「雲」の中より、揚雲雀(第三の句)が産声(囀り)をあげたという流れであろう。こういう流れが俳諧(連句)の流れで、こういう流れの中での句作りは、一句のみで屹立した俳句の世界での句作りとは、それが、例えば、題詠だとしても、全然異質のものであるということを実感する。

東明雅の『猫蓑庵発句集』(その六)

○ 風狂の一座は夢か麻暖簾 明雅

テレビ塔建つ園にちしゃの木 和子

Jリーグ応援の声こだまして 明雅

この明雅主宰の発句には「名古屋野水邸跡」との前書きがある。この「野水」(やすい)とは、「芭蕉七部集」のその筆頭の『冬の日』の、芭蕉の「狂句こがらしの身は竹斎に似たるかな」の発句に対して、「たそやとばしるかさの山茶花」の脇句で応じた、その「野水」(岡田氏)のことであろう。芭蕉は貞享元年(一六八四)八月に江戸を出て、「野ざらし紀行」の旅をスタートとした。その途中で、その十月に尾張国熱田から名古屋に入り、そこで歌仙五巻を興行するのである。そのときの連衆は、野水・荷兮・重五・杜国・正平・羽笠らであった。この明雅主宰の発句の「風狂の一座」とは、芭蕉を客として連句を興行する、その名古屋の連衆を指すのであろう。そして、明雅主宰は、「芭蕉七部集」の、その筆頭を飾る「冬の日」の、その筆頭の歌仙を想起しているに違いない。そして、「私も、そして一緒にいる人達」も、その「風狂の徒」と、そのような思いがその背景にあるに違いない。芭蕉の発句の「狂句」とは、「川柳」という意味ではなく、「連歌」に対して「俳諧之連歌」(連句)のことを「狂句」(中国風な呼称)と呼んでいたのである。脇句の「ちしゃの木」は、「萵苛の木」で「痴者」(芭蕉の発句に出てくる「竹斎」(医師失格で諸国を流れ歩いて狂歌などに凝っていて、一般的に痴れ者などと呼ばれていた。「仮名草子」の主人公の名前)とを掛けているように思われる。脇句は発句と一体となっての付け方が定石で、発句の「風狂」に「痴者」、そして、屋内の「麻暖簾」(夏)に、屋外の「萵苛の木」(エゴノキの花が夏の季語)で応じたのであろう。そして、明雅主宰の第三は、「Jリーグ」と「名古屋グランパスエイト」の時事句の「転じ」の付句である。「連句」で夢中になることも、「サッカー」で夢中になることも、全く同じものだという感慨であろう。しかし、この「Jリーグ」という時事句的な付句が、芭蕉の時代の「仮名草子に出て来る竹斎」と同じように、後、三百年も経ると、何らかの注釈が施されることであろう。独吟(独りでする)の「三つ物」よりも、この「三つ物」のように、両吟(二人でする)の「三つ物」の方が非常に参考となる作品が多いように思われる。

東明雅の『猫蓑庵発句集』(その七)

○ 狂句木枯エスパニヤまで来つるかな 明雅

ピレネーの雪けむる国境 々

「我は王」牧夫それぞれ胸はりて 々

明雅主宰の独吟の海外詠の「三つ物」である。発句の「狂句木枯」は、「芭蕉七部集」の『冬の日』筆頭の歌仙の芭蕉の発句「「狂句こがらしの身は竹斎に似たるかな」を踏まえていることは明瞭である。「江戸時代の狂句屋の芭蕉さんは木枯しの寒い中をみすぼらしい風情で旅をしていたが、この同じ風狂人の明雅は同じような風情で、今や、エスパニヤと途方も遠い異国まで旅に来ていますよ」というようなことであろう。そして、脇句は、発句の「エスパニヤ」(スペイン)を受けて、スペインとフランスとの国境の、「ピレネーの雪けむる国境」と具体的な場所を特定しての、いわゆる「頃留まり」(発句の時節を違えずに、その日、その時刻などの付け)の脇句という意図なのであろう。次の「第三」の「我は王」というのが「判じ難い」感じであるが、字義とおりに、「ピレネー山脈の牧夫は一国一城の主として『我は王』と胸をはって自由に闊歩している」とでもなるのであろうか。しかし、わざわざ括弧書きをして「我は王」というのは、その旅路にあって、そのピレネー山脈の辺りに来て、ガイドさんか何かの説明で、「我は王」というような説明があって、それをそのまま即興的に引用しているという雰囲気でなくもない。フランスとスペインとの国境のピレネー山脈付近の、ヨーロッパ三大巡礼地の一つとして名高い、聖地・サンティアゴの「教会の尖塔」を見た人は、かって「我は王なり」と口にしたとか・・・、そんなことが背景にあるのかもしれない。いずれにしろ、難解・難渋の極地のような現代俳句とは観点を異なにして、自分が付句を付けるような積もりで、「判じ易く」鑑賞することが、連句鑑賞の第一歩なのであろう。

東明雅の『猫蓑庵発句集』(その八)

○ 暮雨巷(ぼうこう)や添寝の籠に夢いくつ 明雅

衣を替へし連れの面々 しげと

新幹線すべる如くに発車して 淳子

この明雅主宰の発句には「名古屋暁台旧居」との前書きがある。従って、発句の「暮雨巷」は蕪村と同時代の俳人・暁台(きょうたい)(加藤氏)の庵号ということが明瞭となってくる。そして、発句には「季語」と「切れ字」が必要とされ、この発句の季語は「添寝の籠」(竹夫人・抱籠)の夏(三夏)の季語なのである。明雅主宰は暮雨巷暁台の旧居を訪れて、その竹夫人(ちくふじん)を目にしての嘱目の句なのであろうか。句意は「発句判じ易い」ものとして、「江戸時代の大俳人の暁台の旧居を訪れて、添寝籠などをを目にしたが、暁台もそれを愛用しながらいろいろな夢を見ていたことか」というようなことであろう。そして、脇句は、発句と同季の季語で受けるのが決まりで、「衣替へ」(初夏)が季語となる(発句の「添寝籠」が「仲夏」の季語などとなると「季戻り」となり嫌われるが、「初夏・仲夏・晩夏に通ずる三夏の季語なので式目違反ではないが、やや季語の斡旋で意見のある人もあろう)。句意も、その発句を受けて、「その暮雨巷では連衆の面々は皆衣替えをしている」と嘱目的な付けであろう。そして、その第三は、その「暮雨巷を後にして、新幹線ですべるが如く帰路についた」というようなことであろう。連句、歌仙でいえば「初折りの表の六句」は「序・破・急」の「序」の部分で、「判じ易い上にも判じ易い」句で応答するのが常で、それほど奇抜な鑑賞はしない方が無難なのかもしれない。しかしながら、暮雨巷暁台の初期の頃の句に、「抱籠や背中に腹はかえられず」というような、井原西鶴などの談林俳諧流の句もあり、西鶴研究家でもある明雅主宰は、そんな句も意識して、この句を作句しているのかもしれない。もし、それを意識しての発句としたら、この脇句などは、もっと、艶ぽい卑属なものでの別な作句となっていたのかもしれない。

東明雅の『猫蓑庵発句集』(その九)

○ 萱草も十四五本や芭蕉庵 明雅

苔のむしろを濡らす滴り 宗海

ブラックバス洗鱠を食膳に 千町

この発句には「関口」との前書きがある。芭蕉庵というと深川万年橋付近のものと、この椿山荘の付近の関口芭蕉庵との二つがあり、こちらの関口芭蕉庵は芭蕉が神田上水工事に携わっていた頃の「水番小屋」の跡地に建立されたものとのことである。この「三つ物」は、その目白の関口芭蕉庵での作ということになろう。明雅主宰の「萱草も十四五本や」は、正岡子規の「鶏頭の十四五本もありぬべし」を踏まえていることは明瞭であろう。そして、子規以降の近代俳句・現代俳句では、極端に、この永い俳諧史上で主要な手法の一つでもあった「本句(歌)取り」の手法を排斥するという傾向が顕著に見られるのである。連句の発句には、しばしば、この種のものを見かけ、もう一度、一句独立した俳句においても、この「本句(歌)取り」の手法などを再考する必要も痛感するのである。脇句は、この嘱目的な「萱草」(夏)の発句に対して、やはり、嘱目的な「滴り」(夏)の句で応答しているのである。この「苔のむしろ」も俳諧(連句)の主要な手法の「見立て」の手法で作者はそんなことも意識しているのかもしれない。脇句は発句を鑑賞して、いわゆる「付き過ぎ」のような作句をするのであるが、「第三」は、この発句・脇句の状況を一変する(転ずる)ということで、しばしば、現代連句などでは、この掲出の第三の「ブラックバス」などのカタカナの用例を目にするが、これも多用すると安易に流れてしまう傾向があろう。、この第三の「転じ」の作句は難所中の難所である。ここでは「洗鱠を食膳に」と、発句・脇句の屋外の景を屋内の景に転じて、そして、「ブラックバス」と「洗鱠」との取り合わせを狙ってのような付けである。もし、カタカナの用例を避けるなら、発句が「本句(歌)取り」、脇句が「見立て」の手法なら、ここは「抜け・めぼかし」の手法の「異国名の洗鱠を食膳に」などの付けもあろうか。草間時彦氏は「あとがき」で、「脇はとにかくとして、第三とは難しいものだということが、私はこの句集を拝見して始めて判った」と述べられているが、そのことをつくづくと実感する。

東明雅の『猫蓑庵発句集』(その十)

○ 朴散華忽ち空の虚しさよ 明雅

しじまを洩りて落つる滴り 隆秀

新真綿つやしつとりと仕上りて あかり

この明雅主宰の発句には「弔 瓢佐先生」とある。この「瓢佐先生」とは明雅主宰が連句の指導を乞うた清水瓢佐氏のことであろう。明治三十一年(一八九八)信州松代の生まれ、松涛軒三世・抱虚庵六世を襲号、芭蕉正統の連句伝承のために生涯を捧けげたという。昭和六十三年(一九八八)五月に逝去。この追悼句はそのときのものであろうう。発句の季語は「朴散華」、脇句の季語は「滴り」、そして、連句では夏の句は「二句去り」で、第三は「雑(ぞう)」の句とするのが定石なのたが、ここは、追悼の「三つ物」ということで、第三も「新真綿」と夏の句にしている。句意はそれぞれ明瞭であろう。発句の「朴散華」は「瓢佐先生の亡くなったことの弔いの意味」が込められていること。脇句は、その「弔いの静寂(しじま)の景」の句。また、第三の「新真綿」も「その弔いの亡骸(なきがら)」と関連してのものであろう。それぞれに、「弔 瓢佐先生」への「三つ物」として、格調の高い、推敲を施した工夫のあとが見えるようである。

追記 この鑑賞文の「その四」の「羅浮亭」は、「羅浮亭立机」との前書きのある「色も香も紫式部か小式部か」(明雅)の発句での「三つ物」があり、その「三つ物」で第三の句を担当している秋元正江さんの庵号なのであろう。