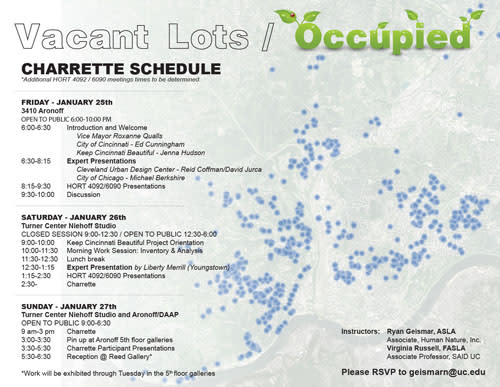

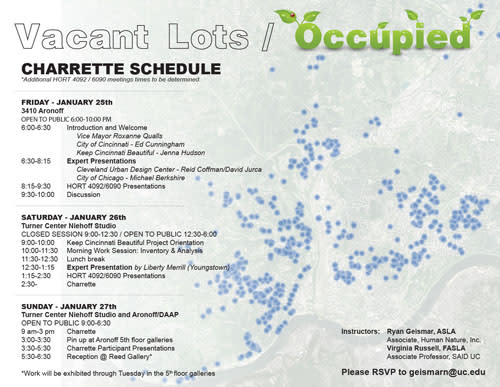

先週末は金曜日の夜、そして土曜と日曜日をまる一日使っての特別講義があった。

そのテーマは"Occupy Vacant Lots"というもので、

アメリカでの都市部の人口減少によって住宅を取り壊す件数が増えているのだが、

増やした跡地に何ができる科というのを考えるというワークショップ。

シンシナティでも近い将来に6000件もの建物を取り壊す予定らしい。

その跡地をそのままにしておくと、草が生えて、見た目が悪くなり、犯罪が増え、

近所の物価が下がるといった減少が起る。

それに対してシンシナティでは色々なNPOやNGOが熱心に取り組んでいる。

このワークショップでは既存の跡地に緑を植えるという典型的な手法から何か

学生のフレッシュなアイデアでできないかと開かれた講座だった。

受講している生徒も園芸学、都市計画、建築学とさまざまな学問から来ている。

専門が異なると問題へのアプローチの仕方も違うのは興味深かった。

そしてこの講義の面白い所はただのワークショップとは違い、

講演者がシンシナティ以外に、クリーブランドから、デトロイトから、シカゴから、

スカイプ中継を通してそれぞれの事例を紹介してくれたこと。

そしてそれぞれの事例がすごい新鮮だったこと。

そういった新しいアイデアをベースにして、さらに学生がスタジオに閉じこもって

自分たちの案をディベロップさせる、相当に密度の濃い3日間だった。

そして最後には先生方や地域の方々をよんでプレゼンして、フィードバックをもらった。

そのプログラムの中でも特に興味深かったもの;

Detroit Works Projects

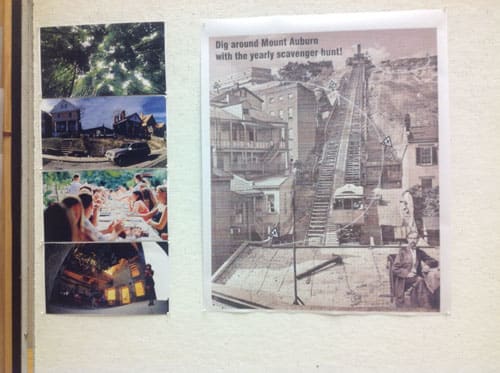

Keep Cincinnati Beautiful

Cleveland Urban Design Center

もしかしたら日本でも人口の減少に伴って、

そういう問題がいつか発生するかも知れないと考えると、

将来こういった手法は日本でもできそうだと考えるとワクワクする。

3日間のスケジュール

Keep Cincinnati Beautifulの方のプレゼン

スカイプによるプレゼン(デトロイトから、金曜日はもっと大きな画面だった)

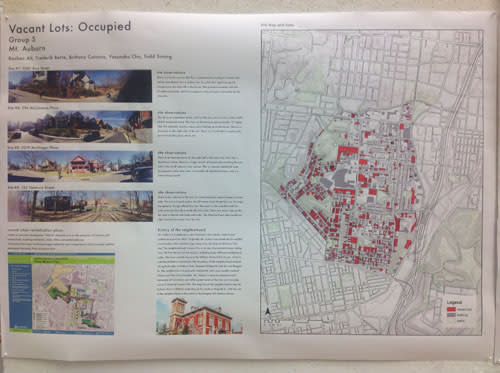

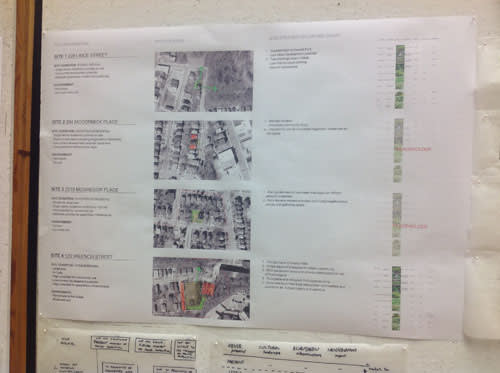

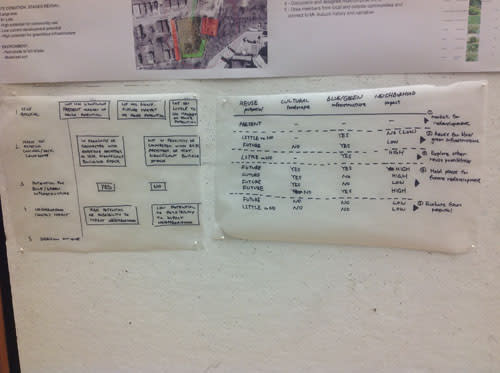

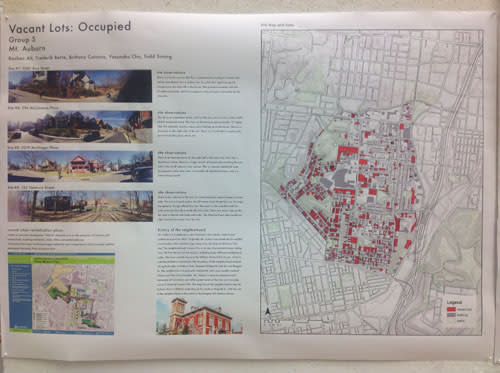

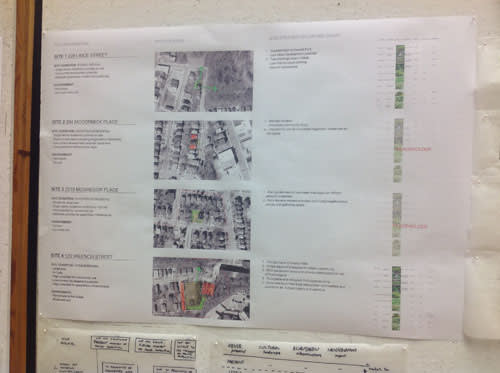

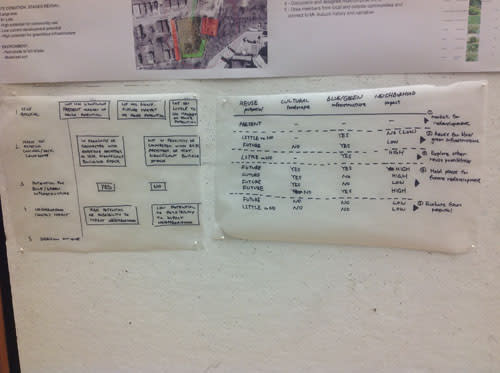

今回の最終プロダクト

これからしっかりとグラフィックを直してコミュニティに配る本を作るとのこと。

そのテーマは"Occupy Vacant Lots"というもので、

アメリカでの都市部の人口減少によって住宅を取り壊す件数が増えているのだが、

増やした跡地に何ができる科というのを考えるというワークショップ。

シンシナティでも近い将来に6000件もの建物を取り壊す予定らしい。

その跡地をそのままにしておくと、草が生えて、見た目が悪くなり、犯罪が増え、

近所の物価が下がるといった減少が起る。

それに対してシンシナティでは色々なNPOやNGOが熱心に取り組んでいる。

このワークショップでは既存の跡地に緑を植えるという典型的な手法から何か

学生のフレッシュなアイデアでできないかと開かれた講座だった。

受講している生徒も園芸学、都市計画、建築学とさまざまな学問から来ている。

専門が異なると問題へのアプローチの仕方も違うのは興味深かった。

そしてこの講義の面白い所はただのワークショップとは違い、

講演者がシンシナティ以外に、クリーブランドから、デトロイトから、シカゴから、

スカイプ中継を通してそれぞれの事例を紹介してくれたこと。

そしてそれぞれの事例がすごい新鮮だったこと。

そういった新しいアイデアをベースにして、さらに学生がスタジオに閉じこもって

自分たちの案をディベロップさせる、相当に密度の濃い3日間だった。

そして最後には先生方や地域の方々をよんでプレゼンして、フィードバックをもらった。

そのプログラムの中でも特に興味深かったもの;

Detroit Works Projects

Keep Cincinnati Beautiful

Cleveland Urban Design Center

もしかしたら日本でも人口の減少に伴って、

そういう問題がいつか発生するかも知れないと考えると、

将来こういった手法は日本でもできそうだと考えるとワクワクする。

3日間のスケジュール

Keep Cincinnati Beautifulの方のプレゼン

スカイプによるプレゼン(デトロイトから、金曜日はもっと大きな画面だった)

今回の最終プロダクト

これからしっかりとグラフィックを直してコミュニティに配る本を作るとのこと。