隕石の落下と大規模噴火。

いずれも恐竜を絶滅させた要因とする説がある。

恐竜が絶滅したのは、約6600万年前、白亜紀の終わりである。

これまで、絶滅の原因については様々な説が立てられてきた。

〈生物学的要因〉

●ホルモン異常

●種族としての老衰

●哺乳類が恐竜の卵を食べ尽くした

●森林の減少

●植物が有毒になった 等

〈物理的要因〉

●気候が急激に変化

●海退による恐竜の生息域の減少

●引力の変動

●超新星爆発による電磁波と宇宙線の被爆

等

こうした要因は陸上の生物の絶滅を説明できる一方、水中の生物の絶滅を説明できない、など色々と反論が可能であるため、有力な説とは言えない。

数ある説の中で、今や恐竜の絶滅要因の一番有力となっているのが、小惑星の衝突説である。

K/Pg境界線(かつてK/T境界線)と呼ばれる層に、有孔虫という海中に生息していた微小生物の化石が大量に見つかった。有孔虫が一度に、あるいは短い期間に、大量に死んだということである。

Alvarez達の研究者グループがこの境界線付近を調べたところ、通常の30倍という非常に高い濃度のイリジウムが検出された。

通常、イリジウムは地球上ではわずかな量しか検出できない物質である。地球外、つまり宇宙から飛散してこない限り、通常の30倍の濃度のイリジウムが検出されることはない。

このことから、Luis Alvarez達の研究者グループが、小惑星衝突の可能性を提唱した。

その後、世界各国、100カ所以上で「イリジウム異常」が報告されるようになる。

さらに、「衝撃石英」や「マイクロテクタイト」という、隕石衝突の衝撃によって形成されるガラス質の物質が、モンタナのK/Pg境界を示す層で発見される。

決定的な証拠は、メキシコのユカタン半島にあるチクシュルーブという町でみつかった、直径180kmにもなる巨大なお椀状の地下構造である。

ボーリングコアによって、そこから衝撃石英が発見された。

以上のことから、6600万年前に、小惑星が衝突したということが分かったのだ。

ただし、これで恐竜の絶滅が全て説明されるわけではない。衝突により一瞬で死に絶えたのか、それとも、徐々に滅んでいったのか、検証のしようがないのである。

K/Pg境界をはさんで起こったイベントとして、デカン高原の大陸洪水玄武岩があげられる。

大陸洪水玄武岩と大量絶滅の起こった時期を調べると、対応関係があることが分かったのだ。

ペルム紀と三畳紀の境界で起こった大量絶滅にも、この大陸洪水玄武岩の大規模な噴火が関係していた可能性があるのだ。そしてこれが白亜期末にも起こっている。

ということは、大陸洪水玄武岩の噴火と、小惑星の衝突が、それこそ何千万年に1回の確率で同時期に起こったことによって、恐竜や水陸の大型爬虫類などの大量絶滅につながったのではないだろうか、と考えられるのである。

ところが、恐竜絶滅に関しては、分かっているようで分かっていない、というのが本当のところらしい。

K/Pg境界で大量絶滅が起こったことは事実であり、恐らくその要因は、K/Pg境界で起こった何等かのイベントである。しかし、絶滅の原因となったイベントの候補を除外できなければ、絶滅の原因を絞り込むことはできない。それでは、K/Pg境界で起こったことについて、何も新しいことがわかっていないのと同じことである。複合要因仮説はあまりに大雑把で、何も説明できていないのと同じことになってしまうのだ。皮肉なことに、複合要因仮説はおそらく正しいのだろう。K/Pg境界で特異的に、独特な組み合わせのイベントが同時に起こり、それによって特異的な大量絶滅が引き起こされたのかもしれない。しかし、ここまで説明してきたように、複合要因仮説は検証が不可能であり、科学的な仮設としての条件を満たしていないのである。(『恐竜学入門』p.341)

科学的理論の仮説というのは「仮説が検証可能であること」(p.336)、「仮説はそのイベントで起こったすべての事象を説明できていなければならない」(p.338)というのが必須条件なのだ。

小惑星衝突説を打ち出した研究グループの、W. アルヴァレズ(Alvarez)とF. アサロが、1990年に「日経サイエンス」誌に寄稿している。この中で、3200万年周で太陽の周りを回っている、彗星「ネメシス」の接近による大量絶滅の可能性も示唆されており、大変興味深い記事だった。

2004年に採録された文章の一部をご紹介しよう。

カタストロフィズムのすすめ

完全な決着を見てはいないが、KT境界(※当時の呼称)の絶滅問題は多くのことを教えてくれている。18世紀後半から19世紀初期にかけては、地球の研究が初めて科学として歩み始めた時期であった。この時期は、突発的な大事件が地球進化に重要な役割を果たしたとするカタストロフィストと、すべての地史はゆっくりとした通常の変化で説明されるとするユニフォーミタリアンとの長い戦いの時期でもあった。

・・・

カタストロフィーは進化を考える際にも重要な役割を果たしている。6500万円前(※当時の計算による)、偶然の衝突が、地球上の生命の半数を抹殺したとすると、適者生存は進化の唯一の推進力にはならないのである。生き残るためには、種はよく適応しているだけでなく、幸運でなくてはならないのだ。

・・・

KT境界の絶滅を生き延びたのは、第三紀初期の哺乳類たちであり、この中に私達の祖先がいた。恐竜たちが地球上に君臨していたころの哺乳類は、小さくて取るに足らない存在であった。温血の代謝機構、小型の身体、個体数の多さなどが、衝突による厳しい状況に耐えるのに有利だったのだろうか。あるいは、ただ単に幸運だっただけなのかもしれない。

巨大な爬虫類が消失したことにより、哺乳類はついには人類へと進む爆発的な進化を開始した。6500万年前のミステリーの謎解きが進むにつれて、私達が考える人間の存在自体が、恐竜を破滅に導いた衝突の結果であることを意識するようになってきた。(「地球を支配した恐竜と巨大生物たち」 p.100)

化石は不完全な状態で発見されることが多い。ただでさえ、その生物がどういう状況で最期を迎えたのかというのを研究するだけでも大変なことなのだ。

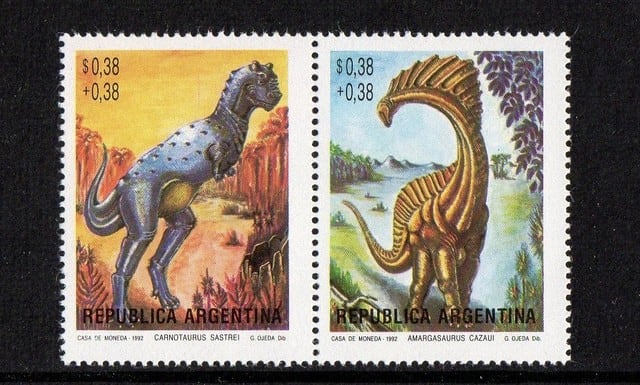

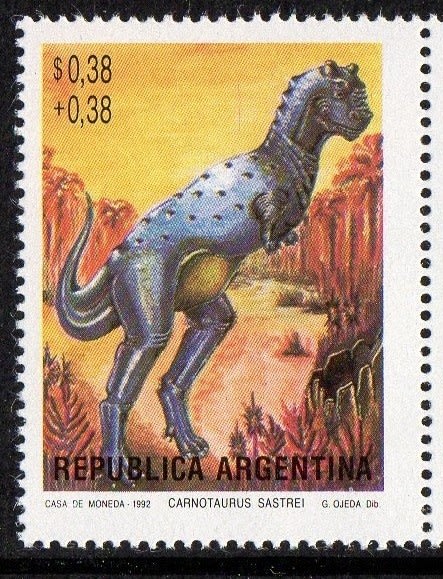

なんだか、今回の切手シートを調べてみるにつれ、恐竜研究の難しい側面を次々目にしたような気がする。新しい種の発見からその学名取り消し、そして恐竜絶滅の要因を検証することの難しさ。恐竜の絶滅というテーマだけでも大きすぎて手に負えないくらいだ。今回はほんとにざっくりとした紹介しかできなかった。でも、そんな難しい問題も含めて、恐竜について思いをはせるのは尽きない楽しみなのかもしれない。

【参考文献】

・『恐竜学入門』 Fastovsky, Weishampel 著、真鍋真 監訳、藤原慎一・松本涼子 訳 (東京化学同人、2015年1月30日)

・「別冊日経サイエンス145 地球を支配した恐竜と巨大生物たち」 (日経サイエンス 2004年6月17日)