将棋指導者用のマニュアルを作成するにあたり将棋連盟のホームページを参考にしました。

- 最初に調べた時点での勝敗の決め方は相手の王将を先に取った方が勝ちでした。(最初は2016年頃)

- 次に調べた時には、「取る」から「捕獲」した方が勝ちになっていました。

- 最近調べますと、「決着のつけかた-王手と詰み」で以下の説明。

将棋は、先手と後手が交互に指し、最終的に相手の玉将を取ったほうが勝ちとなります。ただ、実際に玉を取るまでは指しません。相手が何を指しても次に玉を取られる状態を「詰み」といいます。「詰み」になった時点で将棋は終わります。 - 「取る」は専門家以外の庶民が子供達に教える際に「取る」と教えていましたし、私も「取る」と教えられてきました。

- 都会に出てきてからは「取る」から「詰み」の専門用語に変わっていました(半世紀以上も昔の事です)。

- アマチュアでも終局は「詰み」であり、「投了」が優先することが行われてきました。将棋を教育に導入する件や世界普及を目指す将棋連盟の説明の変遷は由々しき問題と思えるのです。

- 10年間にも満たない短期間で勝敗を決める専門用語が変わるのは異常なこととです。(論理的な構成が必要と思います)

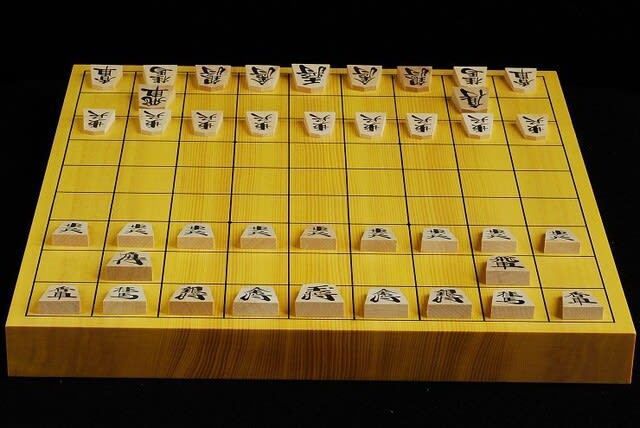

<駒の価値と王将>

将棋の基本原理は「数、多ければ勝つ」ですので駒の価値を金額で示して教える方法を導入しました。

- 歩⇒1円(基本通貨)⇒成ると「と金」で100円

- 香⇒10円⇒成ると「金」で100円

- 桂⇒30円⇒成ると「金」で100円

- 銀⇒80円⇒成ると「金」で100円

- 金⇒100円⇒成れない駒なにで100円のまま

- 角⇒800円⇒成ると倍の1600円

- 飛⇒1000円⇒成ると倍の2000円

※歩を基本通貨の1円と決め金を100倍の100円として他は独断と偏見で決めました。

香=10円は、香は前方に8マスの力が及ぶので歩の8倍ですが四捨五入して10円としました。

桂=30円は、桂の特殊能力(トンネル効果と類似する点を考慮して--)

銀=80円は、金を100円とした関係から8:2を考慮して決めています。

角=800円は、銀の10倍とし、成ると2倍に設定しました。

飛=1000円は、金の10倍とし、成ると2倍に設定しました。

更に、駒台の歩は「2手金」と教える手法を導入しました。歩は敵陣で成ると「と金」に昇格し「金」と成れるのです。

特に2枚落ち迄は「2手金」の応用が大切です。実践例では4枚落ち迄は飛・角・歩(2手金)だけで下手が勝てることを将棋ソフト「激指し」で確認しました(数十局以上対戦)

☟駒の種類と表裏の表示例(将棋・囲碁店のWebから借用)

※ここで重要なことは「王将」には値段を付けないことです。

王は特殊な駒であり、価値観から他の駒と交換することが許されない駒です。

従って何億円であろうと値段をつけることは論理的に許されません。

※王に値段を付けないと同時に、王は「取ってはならない駒」と教えます。

駒の価値を知ることでハンディ戦(駒落ち)の意味が明確になり、「数、多ければ勝つ」の基本原理と論理的にリンクします。

<禁じての説明>

以下が打ち歩詰めの説明です(図は削除)

- 持ち駒の歩を打って相手の玉を詰ませるのは反則です。(負けになります)

- なお、歩を打って王手をかけること自体は反則ではありません。

- また、盤上の歩を動かして詰ませるのは「突き歩詰め」といい、これも反則にはなりません。

将棋の勝敗は先に詰ました方が勝ちです。

突き歩は可であり「打ち歩」にだけ限定したこの禁じ手は原理的(棋理的)に勝っている方が、反則負けになる理不尽なルールです。

封建時代の名残であると考えることができますが、その説明の研究を放置されている様にも映ります。

世界的な普及を目指すには説明不足とも考えられます。