愛知県庁の続き。

こちらは貴賓室。県庁も市役所も平日なら普通に建物内に入ることができるが、ここは通常見学できず

年に1回の特別公開の時だけしか見られない。

皇族や海外からの賓客の表敬を受ける際に使用する部屋とあって、格調高いインテリアとなっている。

天井の円形のレリーフが巨大!シャンデリアの台座は蓮華形(?)、外側の円には鳳凰がデザインされていて

和の雰囲気も。また漆塗り(と思う)の長押が廻っており真鍮の飾り金物もついている。

ここは1946(昭和21)年に天皇陛下が愛知県内を視察されたときに宿泊された部屋にも関わらず、

その後は1986(昭和61)年まで事務室として普通に使われていたらしい。

賓客を迎えることが増えてきたため本来の貴賓室として復元したとのこと。

ここにも大理石の暖炉がある。オレンジっぽい茶色に金の雲がかかったような派手な石は外国産だろう。

きれい過ぎるので復元時に作られたものだろうか。

こちらは貴賓室に隣接する控え室だが十分豪華。寄せ木の床もこちらではよく見える。

さてこちらも本日特別公開の2階の元議場。現在は講堂として式典などに使われている。

ドアにはのぞき窓が。

市役所と異なり現役の議場でないからだろう、傍聴席だけでなく下のフロアにも入ることができた。

ここも折上げ格天井。竣工当初の写真を見ると中央にシャンデリアがぶら下がっていた。

元は自然光の入る天窓だったのではないか?と想像。

繊細な模様の換気口グリル。

正面の演壇には大理石製のアーチ型の装飾が。この前に議長席があった。これもオリジナルのようだが

ちょっと宗教施設のように見えなくもない(笑)

議場前の廊下はサンドベージュ色の外装タイルが貼られているが、よく見ると数段ごとにボーダータイルの

ラインが入っているというさりげないこだわり。さりげな過ぎてちょっと見ただけでは気づかない(苦笑)。

傍聴席へ上がる階段の踊り場の壁の腰張りもサンドベージュ色の二丁掛タイルが使われているが、

階段部分のタイルは平行四辺形になっているな。

斜めの辺の長さが二丁掛タイルの高さと同じ。ぴったり勾配に合っているので、特注で作られたものだろう。

こちらは裏の階段だが、メインの階段まわりは壁にトラバーチン、手すりにも大理石とやはり石使いが目立った。

県庁舎は復元された部屋が多くオリジナルの保存度合いは名古屋市役所の方に軍配が上がるが、

こちらも見ごたえがあったな!

市役所と県庁をすみずみまで一度に見れるこの機会は貴重。うまくタイミングが合って来れてよかった~~

名古屋まだ続く。

こちらは貴賓室。県庁も市役所も平日なら普通に建物内に入ることができるが、ここは通常見学できず

年に1回の特別公開の時だけしか見られない。

皇族や海外からの賓客の表敬を受ける際に使用する部屋とあって、格調高いインテリアとなっている。

天井の円形のレリーフが巨大!シャンデリアの台座は蓮華形(?)、外側の円には鳳凰がデザインされていて

和の雰囲気も。また漆塗り(と思う)の長押が廻っており真鍮の飾り金物もついている。

ここは1946(昭和21)年に天皇陛下が愛知県内を視察されたときに宿泊された部屋にも関わらず、

その後は1986(昭和61)年まで事務室として普通に使われていたらしい。

賓客を迎えることが増えてきたため本来の貴賓室として復元したとのこと。

ここにも大理石の暖炉がある。オレンジっぽい茶色に金の雲がかかったような派手な石は外国産だろう。

きれい過ぎるので復元時に作られたものだろうか。

こちらは貴賓室に隣接する控え室だが十分豪華。寄せ木の床もこちらではよく見える。

さてこちらも本日特別公開の2階の元議場。現在は講堂として式典などに使われている。

ドアにはのぞき窓が。

市役所と異なり現役の議場でないからだろう、傍聴席だけでなく下のフロアにも入ることができた。

ここも折上げ格天井。竣工当初の写真を見ると中央にシャンデリアがぶら下がっていた。

元は自然光の入る天窓だったのではないか?と想像。

繊細な模様の換気口グリル。

正面の演壇には大理石製のアーチ型の装飾が。この前に議長席があった。これもオリジナルのようだが

ちょっと宗教施設のように見えなくもない(笑)

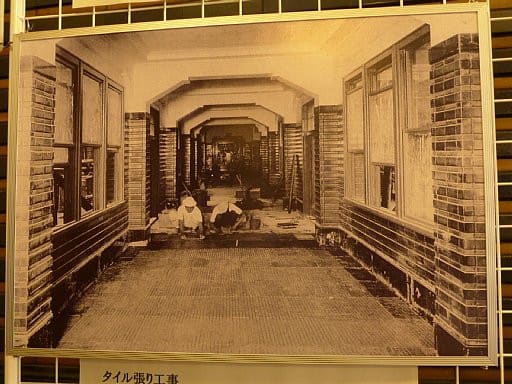

議場前の廊下はサンドベージュ色の外装タイルが貼られているが、よく見ると数段ごとにボーダータイルの

ラインが入っているというさりげないこだわり。さりげな過ぎてちょっと見ただけでは気づかない(苦笑)。

傍聴席へ上がる階段の踊り場の壁の腰張りもサンドベージュ色の二丁掛タイルが使われているが、

階段部分のタイルは平行四辺形になっているな。

斜めの辺の長さが二丁掛タイルの高さと同じ。ぴったり勾配に合っているので、特注で作られたものだろう。

こちらは裏の階段だが、メインの階段まわりは壁にトラバーチン、手すりにも大理石とやはり石使いが目立った。

県庁舎は復元された部屋が多くオリジナルの保存度合いは名古屋市役所の方に軍配が上がるが、

こちらも見ごたえがあったな!

市役所と県庁をすみずみまで一度に見れるこの機会は貴重。うまくタイミングが合って来れてよかった~~

名古屋まだ続く。