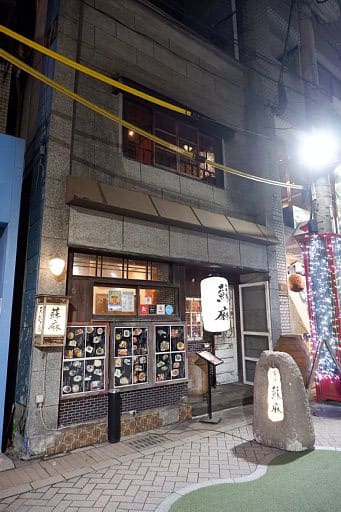

松山大学温山記念会館の続き。

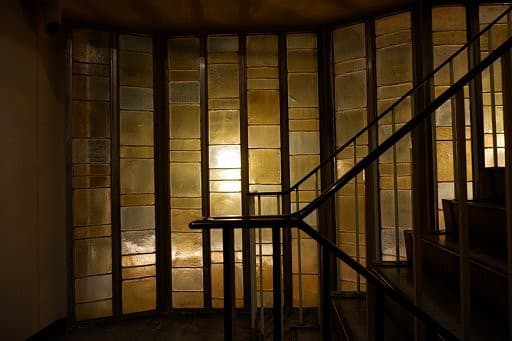

2階へ上がろう。こんな階段を上るのはとってもワクワクする~

段違いのアーチ窓が3つ、リズミカルに並ぶ。

階段ホールは狭いが見上げると天井がこんなドーム型になっていて、まるで繭の中にいるようにやわらかく包み込まれる。

こちらの部屋は娯楽室。ドン!と中央に鎮座しているビリヤード台はめちゃくちゃ重そうで、黒柿の突板貼り。

壁には古いキューラックやスコアボードも残っている。

床はコントラストの強い2色を組み合わせた三角形の寄木で派手でにぎやかな印象。

天井の照明のすりガラスにはアールデコ調の幾何学模様が。

窓辺にはソファが造りつけられている。モダンな明るい娯楽室でゲームに興じる人々、グラス片手に歓談する人々。

楽しげな声が聞こえてくるようだ。

階段ホールに面したドアは用途不明だが、開けるとちょうど正面にあの3連アーチが見える。

こちらは会議室になっているが元はサンルームだろうか。窓ぎわの床60cmかそこらだけトラバーチン敷きに

なっているのは、鉢植えなどを並べたのだろうか。

こことさっきの娯楽室には簡易パイプベッドがたくさん置いてあり、セミナーの学生が寝泊まりする部屋として

使っているのだという。えぇ~っ、贅沢な寝室・・・

2階のメインの部屋は会議室に。部屋ごとに趣向を凝らした照明器具が素敵だな。

この部屋とさっきのサンルームとの間の窓に嵌められたステンドグラスが美しい~

色数を抑えてあり、無色透明や乳白色の型板ガラスをメインで使用し色付きのものはごくわずか。

直線と円弧のみの点対称デザイン。

調度品などは松山大学の所有となってからあつらえたものだそうだが、雰囲気に合わせて吟味されていて

もとからあったもののようにはまっている。

2階のドアは突板を張り合わせたモダンなデザイン!

新田長次郎は新田ベニヤ製造所も興しており、このような突板貼りの建材の製作はお手の物だっただろう。

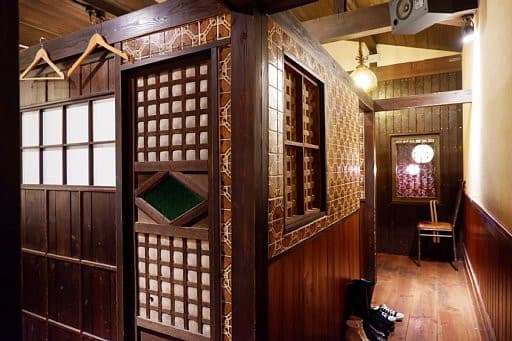

洋室から和室へつながるドアは裏と表でちゃんと仕上げを変えてある。

壁の厚み分の重厚な三方枠、いや、五方枠か?敷居もあるから6方枠と言うのか!?(笑)

和室のふすまの中にラジエーターが!大丈夫なのかな!?

床脇の障子を開けると丸窓が・・・

実はこの丸窓、蝶の羽のように開くのだ!今でもちゃんと開く。

この窓から望める東のお庭は和風の池泉庭園。一方、南側のお庭は芝生が広がり噴水もある洋風の庭園。

洋室からは洋風のお庭、和室からは和風のお庭が見えるように作られている。

別の階段から1Fへ降り、庭へ出る。

1Fの窓から見えていた八重桜の木は少し前に倒れたそうだが、そのおかげで1Fの窓の高さで咲くのを見られる。

壁泉のタイルと羊頭(山羊頭か?)の吐水口。この形、何か所かで見たことあるな。

とんがり屋根の煙突は、少し離れて眺めないと見えなかった!

この日案内してくださった今山さんはこの建物の管理人の仕事を始めてから近代建築にハマり、あちこち

見学しに行っているという。庭の花や鳥のことにとても詳しくて、解説を聞きながらのんびり散策。

和風庭園の片隅にあるこのドアは、絵本に出てくるおうちのドアみたいなかわいらしい木製のアーチ形。

この中にも入れて頂けたのだが、中には金庫のドアのような金属製のドアが・・・そしてさらに内側にも

また同じようなドアが・・・その奥にはなんとシェルターがあったのだ!大きさは8畳ぐらいか?

そこから奥へも通路が伸び、同様の金属製のドアを2枚ほど通り抜けたあと、道路へ出られるようになっていた。

庭園の築山の中にシェルターがあったとは!!戦時中に実際使われたのだろうか!?

勝手口は普通の家の玄関ほどある。人が住めそうな犬小屋もあったり(笑)

建物をぐるっとひと回りしてきたらもう見学時間の2時間になっていた。え~~っ、後でもう一度回って写真を

撮ろうと思ってたからあんまりちゃんと撮ってなかったよ(汗)

でも案内して頂いて豊かな気分でゆっくり見れたからいいか。また申し込んで来ようっと。

あぁ楽しい午後休だった~

おわり。

2階へ上がろう。こんな階段を上るのはとってもワクワクする~

段違いのアーチ窓が3つ、リズミカルに並ぶ。

階段ホールは狭いが見上げると天井がこんなドーム型になっていて、まるで繭の中にいるようにやわらかく包み込まれる。

こちらの部屋は娯楽室。ドン!と中央に鎮座しているビリヤード台はめちゃくちゃ重そうで、黒柿の突板貼り。

壁には古いキューラックやスコアボードも残っている。

床はコントラストの強い2色を組み合わせた三角形の寄木で派手でにぎやかな印象。

天井の照明のすりガラスにはアールデコ調の幾何学模様が。

窓辺にはソファが造りつけられている。モダンな明るい娯楽室でゲームに興じる人々、グラス片手に歓談する人々。

楽しげな声が聞こえてくるようだ。

階段ホールに面したドアは用途不明だが、開けるとちょうど正面にあの3連アーチが見える。

こちらは会議室になっているが元はサンルームだろうか。窓ぎわの床60cmかそこらだけトラバーチン敷きに

なっているのは、鉢植えなどを並べたのだろうか。

こことさっきの娯楽室には簡易パイプベッドがたくさん置いてあり、セミナーの学生が寝泊まりする部屋として

使っているのだという。えぇ~っ、贅沢な寝室・・・

2階のメインの部屋は会議室に。部屋ごとに趣向を凝らした照明器具が素敵だな。

この部屋とさっきのサンルームとの間の窓に嵌められたステンドグラスが美しい~

色数を抑えてあり、無色透明や乳白色の型板ガラスをメインで使用し色付きのものはごくわずか。

直線と円弧のみの点対称デザイン。

調度品などは松山大学の所有となってからあつらえたものだそうだが、雰囲気に合わせて吟味されていて

もとからあったもののようにはまっている。

2階のドアは突板を張り合わせたモダンなデザイン!

新田長次郎は新田ベニヤ製造所も興しており、このような突板貼りの建材の製作はお手の物だっただろう。

洋室から和室へつながるドアは裏と表でちゃんと仕上げを変えてある。

壁の厚み分の重厚な三方枠、いや、五方枠か?敷居もあるから6方枠と言うのか!?(笑)

和室のふすまの中にラジエーターが!大丈夫なのかな!?

床脇の障子を開けると丸窓が・・・

実はこの丸窓、蝶の羽のように開くのだ!今でもちゃんと開く。

この窓から望める東のお庭は和風の池泉庭園。一方、南側のお庭は芝生が広がり噴水もある洋風の庭園。

洋室からは洋風のお庭、和室からは和風のお庭が見えるように作られている。

別の階段から1Fへ降り、庭へ出る。

1Fの窓から見えていた八重桜の木は少し前に倒れたそうだが、そのおかげで1Fの窓の高さで咲くのを見られる。

壁泉のタイルと羊頭(山羊頭か?)の吐水口。この形、何か所かで見たことあるな。

とんがり屋根の煙突は、少し離れて眺めないと見えなかった!

この日案内してくださった今山さんはこの建物の管理人の仕事を始めてから近代建築にハマり、あちこち

見学しに行っているという。庭の花や鳥のことにとても詳しくて、解説を聞きながらのんびり散策。

和風庭園の片隅にあるこのドアは、絵本に出てくるおうちのドアみたいなかわいらしい木製のアーチ形。

この中にも入れて頂けたのだが、中には金庫のドアのような金属製のドアが・・・そしてさらに内側にも

また同じようなドアが・・・その奥にはなんとシェルターがあったのだ!大きさは8畳ぐらいか?

そこから奥へも通路が伸び、同様の金属製のドアを2枚ほど通り抜けたあと、道路へ出られるようになっていた。

庭園の築山の中にシェルターがあったとは!!戦時中に実際使われたのだろうか!?

勝手口は普通の家の玄関ほどある。人が住めそうな犬小屋もあったり(笑)

建物をぐるっとひと回りしてきたらもう見学時間の2時間になっていた。え~~っ、後でもう一度回って写真を

撮ろうと思ってたからあんまりちゃんと撮ってなかったよ(汗)

でも案内して頂いて豊かな気分でゆっくり見れたからいいか。また申し込んで来ようっと。

あぁ楽しい午後休だった~

おわり。