| 日 | 暮 | ら | し | 通 | 信 |

発信元: 赤とんぼ | |||||

|

★ 写真の上でクリックすると拡大されます ★

|

|

写真説明: 赤と白のベゴニア |

| 日 | 暮 | ら | し | 通 | 信 |

発信元: 赤とんぼ | |||||

|

★ 写真の上でクリックすると拡大されます ★

|

|

写真説明: 赤と白のベゴニア |

| 日 | 暮 | ら | し | 通 | 信 |

発信元: 赤とんぼ | |||||

|

★ 写真の上でクリックすると拡大されます ★

|

|

写真説明: 赤系統のベゴニア |

| 日 | 暮 | ら | し | 通 | 信 |

発信元: 赤とんぼ | |||||

|

★ 写真の上でクリックすると拡大されます ★

|

|

写真説明: ピンク系のベゴニア |

| 日 | 暮 | ら | し | 通 | 信 |

発信元: 赤とんぼ | |||||

|

★ 写真の上でクリックすると拡大されます ★

|

|

写真説明: 白と赤のベゴニア |

| 日 | 暮 | ら | し | 通 | 信 |

発信元: 赤とんぼ | |||||

|

★ 写真の上でクリックすると拡大されます ★

|

|

写真説明: ピンク系統のベゴニア |

| 日 | 暮 | ら | し | 通 | 信 |

発信元: 赤とんぼ | |||||

|

★ 写真の上でクリックすると拡大されます ★

|

|

写真説明: 黄色いベゴニア |

| 日 | 暮 | ら | し | 通 | 信 |

発信元: 赤とんぼ | |||||

|

★ 写真の上でクリックすると拡大されます ★

|

|

写真説明: 黄色いベゴニア |

| 日 | 暮 | ら | し | 通 | 信 |

発信元: 赤とんぼ | |||||

|

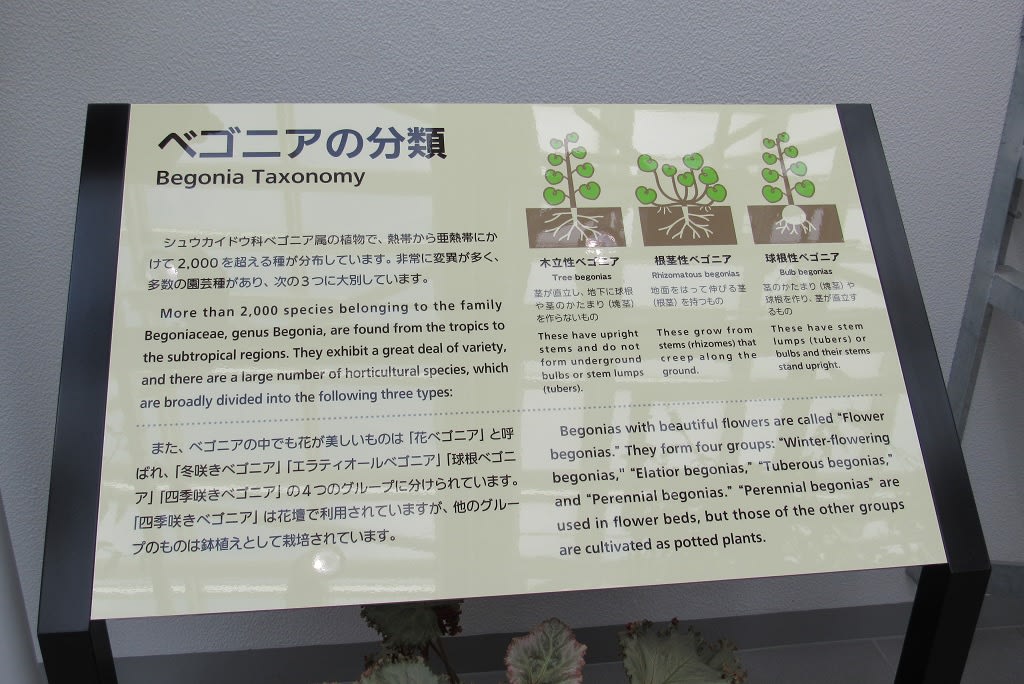

★ 写真の上でクリックすると拡大されます ★  ベゴニアの分類は? |

こんなに沢山のベゴニアがあります |

花びらをこのように水面に浮かべるのもどうでしょうか |

写真説明: ベゴニア |

| 日 | 暮 | ら | し | 通 | 信 |

発信元: 赤とんぼ | |||||

|

★ 写真の上でクリックすると拡大されます ★

|

|

写真説明: 洋ラン |

| 日 | 暮 | ら | し | 通 | 信 |

発信元: 赤とんぼ | |||||

|

★ 写真の上でクリックすると拡大されます ★ |

|

写真説明: 白い洋ラン |

| 日 | 暮 | ら | し | 通 | 信 |

発信元: 赤とんぼ | |||||

|

★ 写真の上でクリックすると拡大されます ★

|

|

写真説明: 洋ラン |

| 日 | 暮 | ら | し | 通 | 信 |

発信元: 赤とんぼ | |||||

|

★ 写真の上でクリックすると拡大されます ★

|

|

|

写真説明: 金木犀 |

| 日 | 暮 | ら | し | 通 | 信 |

発信元: 赤とんぼ | |||||

|

★ 写真の上でクリックすると拡大されます ★

|

写真説明: 洋ラン |