時間が経過するごとに被害にあわれた方の数が増えていくニュース報道に接するたびに心を痛めます。

ここに謹んで犠牲になられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに心からお見舞いを申し上げます。

皆様のご健康と一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。

被災地のジャワ島中部、ジョクジャカルタといえば、昭和20年(1945)、8月17日、スカルノがジャカルタにある日本海軍武官、前田少将の官邸で独立宣言を行った後、オランダの再侵略に抵抗するため、一時首都となった都市です。

人口約60万人の都市。活火山のムラピ山(2、968メートル)の南に位置し、古くからヒンズー・ジャワ文化の中心地として栄えた古都。

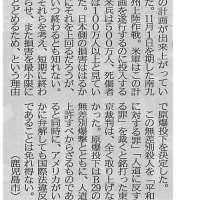

『産経新聞』(5/29 17:30 大阪夕刊)によると「(略)ユドヨノ大統領は、執務室を臨時的にジョクジャカルタに移し、陣頭指揮にあたっている。カラ副大統領は二十八日の緊急閣議後、記者団に「八月まで三カ月間の非常事態期間を設ける」として食糧供給や保健医療、住居確保などを最優先課題とすることを表明し、現段階で約一億ドル(百十二億円)の資金が必要だとする見通しを示して、復興のための諸外国の支援を要請した。」という。

支援したいと思われている方は、ご参考までに日本赤十字社で、ジャワ島中部地震災害の被災者のために以下のような救援金を受け付けています。

日本赤十字社ホームページ

《ご参考①》

インドネシアほど親日国家はありません。両国の友好関係は、先の大東亜戦争を論ぜずして語れません。なぜなら、インドネシアは、昭和20年に独立宣言するまで、オランダに350年間もの長きにわたり植民地として搾取され続けてきましたが、そのオランダを大東亜戦争で今村均将軍率いる日本軍はわずか10日間(厳密には9日間)で降伏させ軍政を布きます。日本軍は時を移さず、独立に向けてインドネシア人青年の教育と軍事訓練に当たります。柳川宗成(むねしげ)中尉は有名ですが、青年たちに「独立は自らの力でかちとるものである。与えられるものではない。諸君にその力が備わったとき、独立は自ずからなる。要は諸君の努力次第だ。私たちも教育に全力を尽くす。私らに負けるようでは、独立は出来ないぞ」と絶えず語り、「死ぬまでやろう!」(サンパイ・マティ)が合言葉だったそうです。そして、昭和20年8月17日、インドネシアは独立を勝ち取ります。

その件について、本会月刊誌『日本の息吹』(平成7年10月号「独立50周年のインドネシアを訪ねて」)や『祖国と青年』(平成6年10月号「オランダの戦争責任」、7年7月号「日本よ、勇気と自信を回復せよ-サイデマン外務省上級大使との対話」7年11月号「インドネシアで顕彰される元日本兵たち」)等では数多くの論文、インタビュー記事を掲載しています。

それらを参考にされながら伊勢雅臣氏がメルマガ「国際派日本人養成講座」(平成10年5月9日号)で「インドネシア国立英雄墓地に祀られた日本人たち」と題した文章を掲載しておられますので転記します。

国際派日本人養成講座

《ご参考②》親日、知日家の声

アラムシャ陸軍中将(インドネシア大統領特使)

「平成5年7月、インドネシアのアラムシャ陸軍中将は大統領特使として来日しました。その時福田元首相や塩川自治大臣(当時)などと会見し、大東亜戦争について「大東亜戦争が長引いたばかりに労務問題などで、ご迷惑おかけしました。」と述べると「とんでもない。むしろ大東亜戦争を途中でやめたことが 残念であったと思ってる。あと5年はやるべきであった。これは私だけの意見ではない。アフリカに行けば、みんなから聞く意見だ。中東に行けばみんなから聞く意見だ。」「どういうことですか?」「なぜアフリカがあんな状態なのか。我々と同じく40数年前に独立すべきであったがそうできなかったからだ。あそこ はオランダ人とイギリス人とユダヤ人が握っているから、どうしようもない。もし日本があと5年大東亜戦争を続けていたならば恐らく中東まで進出していただろうから、中東諸国ももっと早く独立できたであろうし、日本軍の大変な勢いがアフリカにも伝わって、アフリカ諸国もインドネシアのようにもっと早く独立で きただろう。そうすれば、南アフリカも現在のように苦しまずに済んだはずなのだ」とアラムシャ陸軍中将は語りました。」(中島慎三郎「アラムシャ陸軍中将の大東亜戦争肯定論」『祖国と青年』平成6年2月号)

サンパス将軍

「平成3年、村山首相がASEAN諸国を謝罪して回った時、インドネシアの元復員軍人省長官で東欧大使を歴任したサンバス将軍は「日本の戦争目的は 植民地主義の打倒であった。その目的の大半は達成したが、南アフリカ、アジアにまだ残っている。そんな時に行った村山演説は、植民地主義打倒の悲願を放棄 したことになる。村山さんは日本の果たしてきた歴史を踏まえ、A・A(アジア・アフリカ)の悲願を代表して、まだ残る植民地主義を攻撃すべきであった。か つての日本は、スカルノ、ハッタ、バー・モウ、ラウレル・アキノ、汪兆銘、チャンドラ・ボース等を応援したのに、たった一度の敗戦で大切な目的を忘れてしまったのは遺憾である」となげいていた。」(『(中島慎三郎「アラムシャ陸軍中将の大東亜戦争肯定論」『祖国と青年』平成6年2月号)

モハメッド・ナチ―ル(元インドネシア首相)

「大東亜戦争というものは、本来ならば私たちインドネシア人が、独立のために戦うべき戦争だったと思います」(阿羅健一『ジャカルタの夜明け前』)

アリフィン・ベイ(ナショナル大学日本研究センター所長・政治学博士)

「日本に占領された国々にとって、第二次世界大戦とは、ある面では日本の軍事的南進という形をとり、他面では近代化した日本の精神的、技術的面との出会いであった。日本が戦争に負けて日本の軍隊が引き上げた後、アジアに残っていたのは外ならぬ日本の精神的、技術的遺産であった。この遺産が第二次大戦後に新しく起こった東南アジアの民族独立運動にとって、どれだけ多くの貢献をしたかを認めなければならない。日本が敗戦国になったとはいえ、その精神的遺産は、アジア諸国に高く評価されているのである。その一つに、東南アジアの教育に与えた影響があげられる。(中略) (日本は)目標達成のためにどれほど必死にやらなければならないかということを我々に教えたのであった。この必死の訓練が、後のインドネシア独立戦争の時 に役立ったのである。」(『魂を失った日本』未央社、57-65頁)

いつも応援ありがとうございます。

今回も1クリックをお願いします。![]()