●地域資源を稼ぎにつなげる私案(その1) [250320一部補記]

「振興」の名を冠した新潟県の地域機関である新発田地域振興局。その局長に令和5年4月から着任した私は、振興とは、一時的な賑わいづくりや単なる往来者を増やすことではなく、地域ならではの資源を活かしてこの地で稼ぎを上げて暮らしていけるような物事を増やすことであり、そのための仕組みの創造や強化が使命であると考えた。

地域資源を活かす仕組みといっても、この地に眠る未開の希少鉱物資源を発掘して販路を作って大儲けのような"ゴールドラッシュ"ではあるまいので、やはり、あるものをありのままでも付加価値を生じさせるようなソフトと具体の展開が必要となる。

されば、人の知恵と工夫によることになるが、地元で各々の分野に専念して取り組んでいる人や団体などはそれぞれの道で開発と展開を尽くしているので、私のようなヨソ者や新参者の目線や切り口も交えて、別個に散在する知見や取組を関連させて相乗効果や化学反応を生み出すような「知恵の出し合い」の場を設け、それが論点や課題に応じてメンバーや方法も変えながら「稼ぎ創造」の仕組みとしてこの地域に芽吹かせられないかと考えた。

そうした場を「地域ふるわせ座談会」と称して、ひざ詰めでざっくばらんに言い合える方法で、2年間で10回ほど主宰して展開してきた。

※「地域ふるわせ座談会」についてはこちら

各回の座談会では、近くで同じ思いで活動していながら意外に接点の無かった人達や、活動エリアの枠となりがちな市町村域を超えた情報共有や連携も生み出すなど、僅かながらも企図の実効に通じるような成果につながったとは思うが、私の拙い運営と県として財政的な支援力が乏しいこともあり、人口流出の奔流に"せめて竿さすくらいは"と考えていた私は、悔やまれるばかりだ。

それでも、地域で活動する多様なプレイヤー達との意見交換は刺激に溢れ、さらには地域機関ということで県庁に座して机上で議論ということでなく、何かあれば現場を直ぐに見て回って考察していけたというのは、非常に有難いことであった。

県職員として税金で給与を貰う身としては、自身の為になる経験を得ただけで何ら還元せずに異動転出ということでは情けない。

地元で活躍する民間の方のお知恵に頼るばかりでなく、自分の頭でこの地域で稼ぎを上げる方策をどう考えてみせられるか。任期の終わりにあたり、私案を残してみたい。

私案なので、肩書に伴う制約から離れた視点で、敢えて誤解を恐れずとも切り口が残るような粗いアイデアを、役所文書にありがちな慇懃な長文でなく”つぶやく”ように思いつくままに綴ってみたい。

1 新発田市の「加治川桜堤」を稼ぎに活かす編

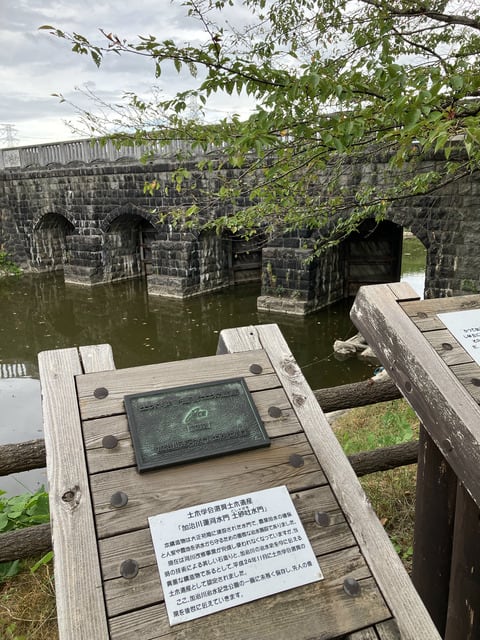

日本海を前にしてコンパクトにまとまる新発田市の背後を守る二王子岳から、十数キロに渡り緩やかな曲線で優美に田園地帯を流る清流「加治川」。

高度経済成長時には、堤防の桜を愛でる大勢の来訪者で賑わい、さまざまな催しで地域を活気づかせていたが、昭和後期の大水害において堤防機能を弱めたとされて十里に及ぶと言われた桜木がほぼ全て伐採された。

その後、地元の有志を中心に、堤防を補強したところに桜木の植林が少しずつ、しかし年年歳歳と着実に進められ、今や往時を彷彿とさせるような桜並木を復元させており、桜の満開時には地域内外から大勢の観桜客が訪れるほど名を馳せるまでに至っている。

私も着任時には、雪解け水を運び優美かつ活き活きと流れる加治川の碧さの両岸を桜並木の淡いピンクの延々と続くのを観て、見ず知らずのこの地が歓迎してくれているように思えて嬉しかったものだ。

開花シーズンには、駐車場も手狭なほどになり、屋台なども出て賑わうのだが、桜が散り果てると良くも悪くも静かで閑散となる。穏やかに景色を眺めたり、堤防遊歩道を散策やジョギングしたりするには良いのだが、この地域資源が誘客と経済効果のポテンシャルを活かしきれていないと歯痒い思いになるのだ。

桜の開花時期以外にどうすれば人が多く訪れてお金も落としてくれるようになるか。

私なりのアイデアは「継続性あるゲームフィールド」にしてはというものだ。

2000本に及ぶ桜木の一本一本にナンバーを付けて、例えば二次元コードにより各々の木が出題する問に答えて、それが累積されると段階により何か限定的特典がもらえるような仕掛けを作る。

当然一日では終わらないので、反復往来を呼ぶ。外遊びをしたがってもてあましがちな子供などを安価に連れ出せる場所になるし、問いに答えながら樹々を渡り歩くことで、そのものが健康づくりのウオーキングにもなる。それも全長10数キロという桜堤を「今日はこの桜木からナンバー○○の桜木まで」と体調や天候に応じて目標管理もできる。

桜木に紐づける「問い」は定期的に入れ替えていけば、永遠に回転させることのできる仕掛けだ。

そして、桜の木々を個体ごとに年に何度か見るようになった来訪者達は、桜木を開花のタイミングだけでなく、葉桜や秋の紅葉、冬の雪を背景にした枯れ枝で立つ荘厳さなど、生き続けている資源として意識し、その裏には水遣りや施肥、枝打ちや除草など、有志たちの有難みも知ることになる。そうした裏方の努力も「問い」にすれば子供の知育にも役立とう。

さらに、加治川には人命を落とさせた大水害とその復旧までの物語だけでなく、大昔から暴れ川を制するために先人たちが改修などを重ね、現在の流れからは想像できないような河道を何度も大きく変えて、現在の穏やかな姿に至っているという歴史的な経緯があり、私のような、もしくは「ブラタモリ」好きの、うんちく好きのヨソ者にはたまらない物語が尽きることが無いほどある。「問い」のネタは限りないのだ。

鎌倉、戦国時代にこの地に関わった武将たちの物語などに話題を広げれば、更に歴史マニアなども呼べる「問い」が並べられるだろう。

二次元コードの技術はフリーで公開されているし、問いのための知識や情報は、地元の有志や高齢の御大達が話し始めれば止まらず、資料も大いにある。

それらを活かしてスマホアプリを、例えば新発田市にあって国設の「新潟職業能力開発短期大学校」の学生が卒業制作としてでも作ってはくれまいか。

その制作過程には、当て込める来訪者層や季節ごとの誘客密度から創出できる需要を考えたり、提供できるサービスや商品に関われる人達を巻き込んで、経済効果につなげていく方策も組み込んでいきたいもの。

アプリを通じた有料のコンテンツをオプションに設けても良いし、アプリを桜木の植樹と維持管理などの苦労を知った人からの寄付金(投げ銭)の受け入れ窓口にしても良い。

桜の個体ごとへ付すのは無機的なナンバーだけではなく、ネーミングライツを導入しても良いかもしれない。個人の寄付者のみならず地域貢献を謳う企業のアピールのアイテムとしても。もちろん宣伝目的の場合には"品格"が求められよう。

天候に左右されるし街から近くなくて足が運びにくくもある「現場」なので、リアルな来訪時以外にもアプリを通じたネットでの繋がりでマーケットとしての「密度」をどう造っていくかが肝になると思う。

清流の桜並木を「アクティビティゲームと消費のフィールド」として、通年の賑わいと経済効果につなげてはどうかと思うのだ。

〓胎内市の資源で稼ぐ編に続く〓

(「終わる新発田地域振興局長の私案(その1)」終わり。「へたれ県職員の回顧録」の「仕事遍歴」シリーズで現在進行形の日記形式「終わる新発田地域振興局長の私案(その2)」に続きます。)

☆X(ツイッター)で平日ほぼ毎日の昼休みにつぶやき続けてます。

☆「活かすぜ羽越本線100年」をスピンオフ(?)で連載始めました。

☆「新発田地域ふるわせ座談会」を日記と別建てで連載してます。

☆新潟久紀ブログ版で連載やってます。

①「へたれ県職員の回顧録」の履歴リストはこちら

②「空き家で地元振興」の初回はこちら

③「ほのぼの日記」の一覧はこちら

➃「つぶやき」のアーカイブスはこちら

☆新潟久紀ブログ版で連載やってます。

①「へたれ県職員の回顧録」の履歴リストはこちら

②「空き家で地元振興」の初回はこちら

③「ほのぼの日記」の一覧はこちら

➃「つぶやき」のアーカイブスはこちら