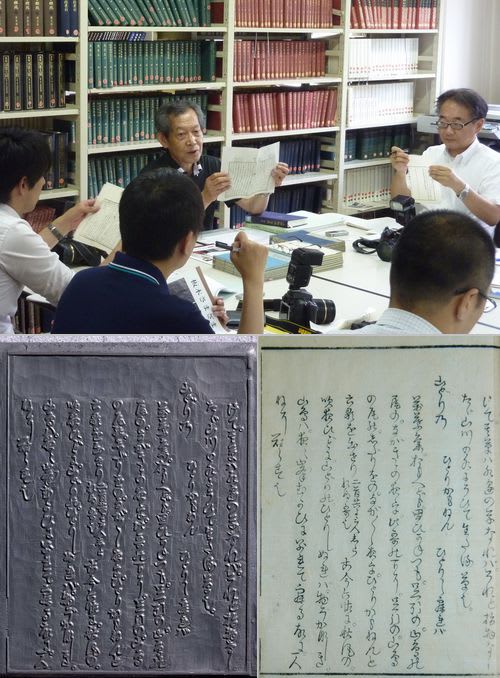

すでにこのブログでもお知らせしているように、奈良大学には国文学科・永井一彰先生によって収集された大量の板木(はんぎ)が保存されています。

その永井先生が長年収集・研究されてきた板木を一堂に集めた展観「板木さまざま」が開催されます。

活版印刷が普及する近代以前の日本では、木版による印刷が主流を占めていました。

板木とはその木版印刷で使われた文字や絵を掘り込んだ木の板のことです。

板木には墨のつき方や形の変化、再利用の有様や修正の跡、職人が試し切りをした跡など、出版現場の生々しい痕跡が残っています。

これらは印刷された「版本」には残されていない貴重な情報です。

近世の本屋や出版にたずさわった職人たちが何を考え、何をしてきたのか、板木は私たちにストレートに語ってくれます。

本展覧会では、古い歴史をもつ仏教関係の板木や江戸時代の文学作品、浮世絵の伝統を引き継ぐ多色刷りの板木を展示し、多様な板木の世界をご紹介します。

芭蕉や蕪村、一茶といった著名な文学者にかかわる貴重な板木に加え、今回新たに発見された上田秋成著『冠辞続貂(かんじぞくちょう)』の板木も出品されます。

【会期】2013年6月24日(月)~9月7日(土)

【場所】奈良大学博物館(入場無料)

※開館時間・休館日などの詳細は、奈良大学博物館ホームページをご覧ください。