9月26日

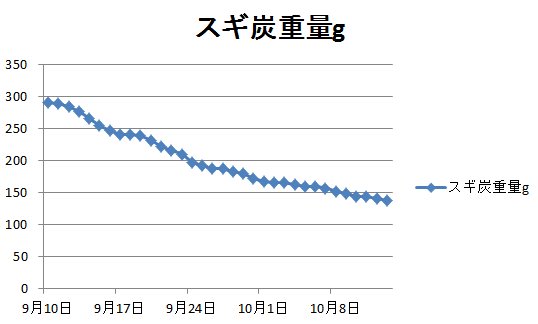

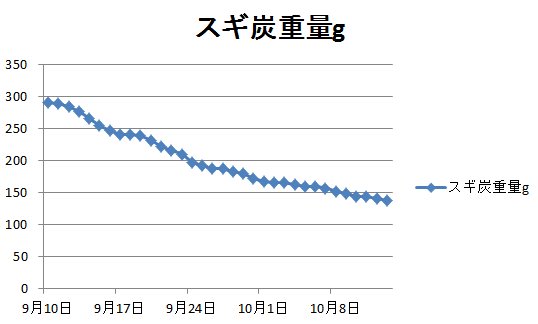

【スギ炭の沈降】最後まで浮いていた粒が40日目に沈みました。木炭の真比重は1.4ですので一粒のスギ炭の空気が占める体積が80%であると仮定すると、沈降直後の粒にはまだ10%の空気が含まれていることになります。

9月17日

観葉植物の培地にスギ炭100%を使うにはアルカリの性を緩和するために2週間ほど水洗いをしながら水に浸けていましたが、その期間と手間を省く目的でpHを測定しながらいろいろな工夫をしてみましたが、コレダという実用的な方法は今回の試みでは見出すことはできませんでした。今回は「酸性の肥料成分を含む活力液を中和目的で入れると炭の中に水が浸み込み難くなる。」ということが判りました。

【発芽試験】カイワレ、ホウレンソウともにpHが中性に近いほど発芽は順調のようです。

ホウレンソウ13日目

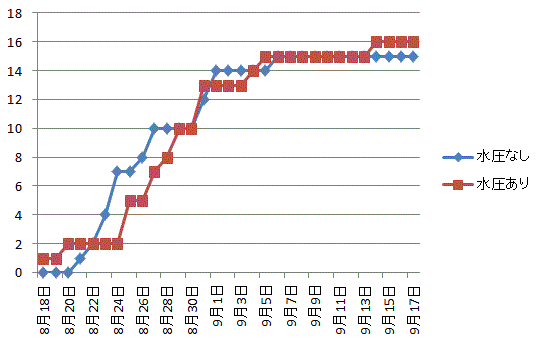

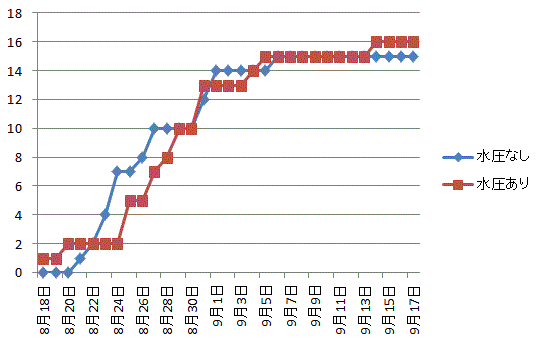

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

32日後;水圧なし:15粒、水圧あり:16粒

酸性の活力液を入れた水に8月7日に浸して50日が経過した炭はまだ水面に浮いている相当数の粒があります。

9月16日

【発芽試験】ホウレンソウ12日目

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

31日後;水圧なし:15粒、水圧あり:16粒

9月15日

【発芽試験】ホウレンソウ11日目

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

30日後;水圧なし:15粒、水圧あり:16粒

9月14日

【発芽試験】ホウレンソウ10日目

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫「水圧あり」の16粒はすべて沈降しました。後は「水圧なし」の1粒だけです。

29日後;水圧なし:15粒、水圧あり:16粒

9月13日

【発芽試験】ホウレンソウ9日目

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

28日後;水圧なし:15粒、水圧あり:15粒

9月12日

【発芽試験】ホウレンソウ8日目

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

27日後;水圧なし:15粒、水圧あり:15粒

9月11日

【発芽試験】ホウレンソウ7日目

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

26日後;水圧なし:15粒、水圧あり:15粒

9月10日

【発芽試験】ホウレンソウ6日目

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

25日後;水圧なし:15粒、水圧あり:15粒

9月9日

【発芽試験】ホウレンソウ5日目

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

24日後;水圧なし:15粒、水圧あり:15粒

9月8日

【発芽試験】ホウレンソウ4日目

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

23日後;水圧なし:15粒、水圧あり:15粒

9月7日

【発芽試験】ホウレンソウ3日目

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

22日後;水圧なし:15粒、水圧あり:15粒

9月6日

【発芽試験】カイワレダイコン6日目

無処理の培土AとBの生長は阻害されています。

【発芽試験】ホウレンソウ2日目

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

21日後;水圧なし:15粒、水圧あり:15粒

9月5日

【発芽試験】カイワレダイコン5日目

【発芽試験】ホウレンソウ1日目

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

20日後;水圧なし:14粒、水圧あり:15粒

9月4日

【発芽試験】4日目

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

19日後;水圧なし:14粒、水圧あり:14粒

全部で32粒あります。あと4粒。

9月3日

【発芽試験】3日目

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

18日後;水圧なし:14粒、水圧あり:13粒

9月2日

【発芽試験】2日目

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

17日後;水圧なし:14粒、水圧あり:13粒

9月1日

【発芽試験】1日目

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

16日後;水圧なし:14粒、水圧あり:13粒

8月31日

発芽試験に使うスギ炭培土は以下の6種類です。

培土A:無処理の粉炭

培土B:無処理の粒炭

培土C:1回水洗いした粉炭(pH9.5程度)

培土D:1回水洗いし、水道水中で沈降した粉炭(pH9.0程度)

培土E:1回水洗いし、水道水中で沈降後再度水洗いを繰り返したした粉炭(pH8.5程度)

培土F:1回水洗いし、水道水中で沈降する前から再度水洗を繰り返した粉炭(pH8.0程度)

カイワレダイコンを蒔きました。

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

15日後;水圧なし:12粒、水圧あり:13粒

8月30日

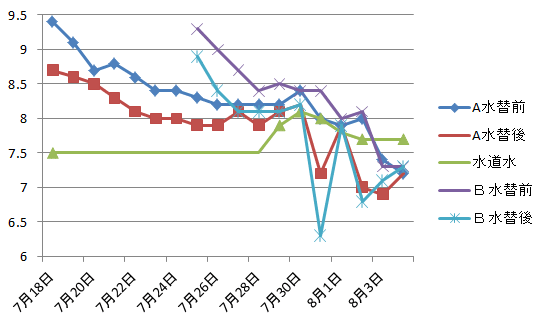

7月から始めた一連のpH測定は、ほぼ定常状態に落ち着いたようなので、作業を終わりにして、これからスギ炭のみを培土にした植物の発芽試験を始めます。その後で「観葉植物の培土に適したスギ炭のpH調整方法」をマニュアル化します。この測定で以下の2点が明らかになりました。

①スギ炭内部に含まれているアルカリ分を抽出するために酸性溶液を用いるのは逆効果。その理由として、スギ炭内部の空間に酸性の揮発成分が含まれているためと考えられます。

②スギ炭内部に水を速く浸み込ませる簡易かつ実際的な方法は無いようです。

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

14日後;水圧なし:10粒、水圧あり:10粒

8月29日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】水洗いで水溶液のpHを下げていきます。

水洗い前:8.3 水洗い後:7.9

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

13日後;水圧なし:10粒、水圧あり:10粒

【25日目】

*使用した水道水のpHは7.8でした。

*水洗い前のpHは8.1でした。

*水洗い後のpHは7.9でした。

8月28日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】水洗いで水溶液のpHを下げていきます。

水洗い前:8.4 水洗い後:8.0

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

12日後;水圧なし:10粒、水圧あり:8粒

【24日目】

*使用した水道水のpHは7.8でした。

*水洗い前のpHは8.1でした。

*水洗い後のpHは7.9でした。

8月27日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】水洗いで水溶液のpHを下げていきます。

水洗い前:8.5 水洗い後:7.9

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

11日後;水圧なし:10粒、水圧あり:7粒

【23日目】

*使用した水道水のpHは7.8でした。

*水洗い前のpHは8.1でした。

*水洗い後のpHは7.9でした。

8月26日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】水洗いで水溶液のpHを下げていきます。

水洗い前:8.8 水洗い後:8.0

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

10日後;水圧なし:8粒、水圧あり:5粒

【22日目】

*使用した水道水のpHは7.8でした。

*水洗い前のpHは8.1でした。

*水洗い後のpHは7.9でした。

8月25日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】水洗いで水溶液のpHを下げていきます。

水洗い前:8.7 水洗い後:8.0

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

9日後;水圧なし:7粒、水圧あり:5粒

【21日目】

*使用した水道水のpHは7.8でした。

*水洗い前のpHは8.1でした。

*水洗い後のpHは7.9でした。

8月24日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】水洗いで水溶液のpHを下げていきます。

水洗い前:9.1 水洗い後:7.9

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

8日後;水圧なし:7粒、水圧あり:2粒

上部が大気に開放されている方が空気が抜け易いのかもしてません。

【20日目】

*使用した水道水のpHは7.8でした。

*水洗い前のpHは8.0でした。

*水洗い後のpHは7.9でした。

【炭の沈降と溶液のpH】(8月17日の考察の確認です。)

溶液のpHをあらかじめ下げておいた炭は未だ水に浮いている粒がたくさんあります。

8月23日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】ほよんどの粒が沈みましたので水洗いで今日から水溶液のpHを下げていきます。

水洗い前:9.5 水洗い後:8.0

pHは1日後:9.8→2日後:9.8→3日後:9.8→4日後:9.8→5日後:9.8→6日後:9.8→7日後:9.8→8日後:9.8→9日後:9.7→10日後:9.6→11日後:9.6→12日後:9.6→13日後:9.5→14日後:9.5→15日後:9.5→16日後:9.5(本日)。

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

7日後;水圧なし:4粒、水圧あり:2粒

上部が大気に開放されている方が空気が抜け易いのかもしてません。

【19日目】

*使用した水道水のpHは7.8でした。

*水洗い前のpHは8.1でした。

*水洗い後のpHは7.9でした。

8月22日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】pHは1日後:9.8→2日後:9.8→3日後:9.8→4日後:9.8→5日後:9.8→6日後:9.8→7日後:9.8→8日後:9.8→9日後:9.7→10日後:9.6→11日後:9.6→12日後:9.6→13日後:9.5→14日後:9.5→15日後:9.5(本日)。

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

6日後;水圧なし:2粒、水圧あり:2粒

15cm程度の水圧では有意差はないのかもしてません。

【18日目】

*使用した水道水のpHは7.8でした。

*水洗い前のpHは8.1でした。

*水洗い後のpHは7.9でした。

8月21日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】pHは1日後:9.8→2日後:9.8→3日後:9.8→4日後:9.8→5日後:9.8→6日後:9.8→7日後:9.8→8日後:9.8→9日後:9.7→10日後:9.6→11日後:9.6→12日後:9.6→13日後:9.5→14日後:9.5(本日)。

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

5日後;水圧なし:1粒、水圧あり:2粒

15cm程度の水圧では有意差はないのかもしてません。早くpHを下げる実用的な方法と考えていたのですが?・・・・

【18日目】

*使用した水道水のpHは7.8でした。

*水洗い前のpHは8.1でした。

*水洗い後のpHは7.8でした。

8月20日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】浮いていたスギ炭もほとんど沈みました。pHは若干低下傾向にあります。水に沈んでも木炭の真比重は1.4なのでまだ粒の中には揮発成分が残っているのかもしれません。pHは1日後:9.8→2日後:9.8→3日後:9.8→4日後:9.8→5日後:9.8→6日後:9.8→7日後:9.8→8日後:9.8→9日後:9.7→10日後:9.6→11日後:9.6→12日後:9.6→13日後:9.5。

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

4日後;水圧なし:0粒、水圧あり:2粒

「水圧あり」が2対0でリードですが「水圧なし」もすぐにも沈みそうな3粒があります(写真)。

【17日目】同じ作業をします。ほとんどのの炭が水に沈みました。数値が収束してきているようですが、ほぼ一定値に落ち着くのを確認するまで測定を続けます。

*使用した水道水のpHは7.7でした。

*水洗い前のpHは8.2でした。

*水洗い後のpHは7.8でした。

8月19日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】pHは1日後:9.8→2日後:9.8→3日後:9.8→4日後:9.8→5日後:9.8→6日後:9.8→7日後:9.8→8日後:9.8→9日後:9.7→10日後:9.6→11日後:9.6→12日後:9.6。

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

3日後;水圧なし:0粒、水圧あり:1粒

「水圧あり」に、あと少しで沈みそうな粒が1つあります(写真)。

【16日目】同じ作業をします。ほとんどのの炭が水に沈みました。

*使用した水道水のpHは7.7でした。

*水洗い前のpHは8.2でした。

*水洗い後のpHは7.9でした。

8月18日

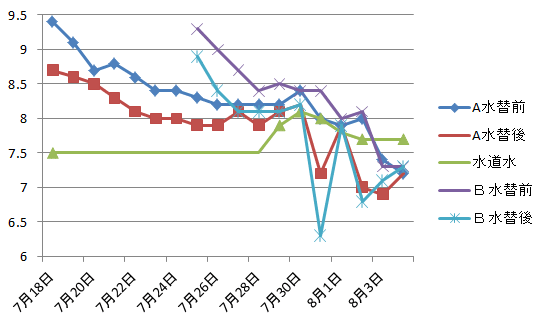

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】pHは1日後:9.8→2日後:9.8→3日後:9.8→4日後:9.8→5日後:9.8→6日後:9.8→7日後:9.8→8日後:9.8→9日後:9.7→10日後:9.6→11日後:9.6。下記グラフ参照:「杉炭水1」が上記の数値です。「杉炭水2」も試料は少ないですが同じ条件、「杉炭水3」は予めpHを低くした後に放置している試料です(炭の内部に水が浸み込み難くなっています)。

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法:水圧】

≪沈降状況≫

2日後;水圧なし:0粒、水圧あり:1粒

1日後;水圧なし:0粒、水圧あり:1粒

因みに木炭の真比重は理科年表によると1.4ですので木炭内部に水が入れば沈みます。広葉樹の木炭は数日で沈みますが、スギ炭は2週間ほどかかります。それだけスギ炭はポーラスで植物の根に良いことが判ります。

【15日目】同じ作業をします。ほとんどのの炭が水に沈みました。

*使用した水道水のpHは7.6でした。

*水洗い前のpHは8.3でした。

*水洗い後のpHは7.8でした。

8月17日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】炭がほぼ沈降した9日後以降はpHが降下傾向にあるようです。理由はよく判りませんが炭から水酸化イオンを溶出するミネラル以外にも何か水素イオンを出す物質が出ているのかもしれません。スギ炭の工業分析結果では固定炭素がほとんどですが、その他に灰分、揮発分、固有水分を含んでいます。スギ炭内部に閉じ込められていた揮発分が水に溶けだし始めたのかもしれません。

pHは1日後:9.8→2日後:9.8→3日後:9.8→4日後:9.8→5日後:9.8→6日後:9.8→7日後:9.8→8日後:9.8→9日後:9.7→10日後:9.6

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法】水圧をかける方法に再度挑戦です。前回は、①炭の量が多過ぎて沈んだ炭と浮いている炭の境界が不明確だった。②カラムを屋外に放置したので上下で水温差が生じた可能性がある。の理由から、今回は、①炭粒の数を少なく(各16粒)するとともに沈降までに時間のかかる大粒の炭のみを対象とし、大きさを揃えた。(写真参照) ②屋内で保管とします。

≪沈降状況≫1日後;水圧なし:0粒、水圧あり:1粒

≪考察≫8月7日から15日にかけて、①水道水に炭を浸す方法と②観葉植物用活力液でpHを低くした水道水に炭を浸す方法を比較しました。その結果、「①の炭はほとんど沈みましたが②の炭は未だです。有意な差があるようです。pHの差がある②よりも①のほうが速く沈むのは、pH差よりもアルカリ成分の濃度差が炭の内部への水の浸透に影響していることが考えられます。②で加えた液肥にミネラルが含まれているためと考えます。」と15日に考察しましたが、もしも、スギ炭内部がpHが酸性の揮発分を多く含む空気で満たされていたとして、その空気が水に溶けることでスギ炭内部まで水が入いるのならば、pHがアルカリの水のほうがスギ炭内部に入りやすいと考えられます。参考に現在の沈降状況を写真に示します。(写真左がpH6.7、右が9.3です。左側は未だ相当量のスギ炭が浮いています。

【14日目】同じ作業をします。ほとんどの炭が水に沈みました。

≪参考≫

*使用した水道水のpHは7.6でした。

*水洗い前のpHは8.3でした。

*水洗い後のpHは7.8でした。

8月16日

7月にpH調整をしたスギ炭(pH7.5)にヘデラとオリヅルランを植えました。

8月16日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】pHは1日後:9.8→2日後:9.8→3日後:9.8→4日後:9.8→5日後:9.8→6日後:9.8→7日後:9.8→8日後:9.8→9日後:9.7

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法】水圧をかける方法に再度挑戦です。前回は、①炭の量が多過ぎて沈んだ炭と浮いている炭の境界が不明確だった。②カラムを屋外に放置したので上下で水温差が生じた可能性がある。の理由から、今回は、①炭粒の数を少なく(各16粒)するとともに沈降までに時間のかかる大粒の炭のみを対象とし、大きさを揃えた。(写真参照) ②屋内で保管とします。

【13日目】同じ作業をします。ほとんどの炭が水に沈みました。

≪参考≫

*使用した水道水のpHは7.7でした。

*水洗い前のpHは8.4でした。

*水洗い後のpHは7.8でした。

8月15日

現在実測を継続中のpH減少グラフ(上段)と7月の実測グラフ(下段)を以下に比較します。両者の実測条件は、毎日水を交換する点では同じですが、スギ炭の粒が今回のほうがやや大きいのです。従って炭の内部に水が入り込むのにより日数がかかり、アルカリ成分であるミネラルが溶け出すのも遅いと考えられます。現在の実測は7月の実測値であるpH8.2程度まで落ちるまで続けます。(農地のミネラルは不足傾向にあり、土壌改良資材としてスギ炭を施用することを考えると、勿体ないのですがスギ炭を単独で培土に用いるためにはpHを落とす必要があります。最後には液肥をスギ炭に浸み込ませてpHを7.5程度に調整する予定です。)

8月15日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】pHは1日後:9.8→2日後:9.8→3日後:9.8→4日後:9.8→5日後:9.8→6日後:9.8→7日後:9.8→8日後:9.8

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法】①水道水に炭を浸す1日後:9.6→2日後:9.5→3日後:9.5→4日後:9.5→5日後:9.4→6日後:9.4→7日後:9.5→8日後:9.5。②観葉植物用活力液でpHを低くした水道水に炭を浸す:1日後:7.2→2日後:7.2→3日後:7.0→4日後:6.9→5日後:6.8→6日後:6.8→7日後:6.7→8日後:6.7。

①の炭はほとんど沈みましたが②の炭は未だです。有意な差があるようです。pHの差がある②よりも①のほうが速く沈むのは、pH差よりもアルカリ成分の濃度差が炭の内部への水の浸透に影響していることが考えられます。②で加えた液肥にミネラルが含まれているためと考えます。

【12日目】4日目と同じ作業をします。ほとんどの炭が水に沈みました。

≪参考≫

*10日目の実証実験に使用した水道水のpHは7.6でした。

*10日目の水洗い前のpHは8.6でした。

*10日目の水洗い後のpHは7.8でした。

8月14日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】pHは1日後:9.8→2日後:9.8→3日後:9.8→4日後:9.8→5日後:9.8→6日後:9.8→7日後:9.8

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法】①水道水に炭を浸す1日後:9.6→2日後:9.5→3日後:9.5→4日後:9.5→5日後:9.4→6日後:9.4→7日後:9.5。②観葉植物用活力液でpHを低くした水道水に炭を浸す:1日後:7.2→2日後:7.2→3日後:7.0→4日後:6.9→5日後:6.8→6日後:6.8→7日後:6.7。

【11日目】4日目と同じ作業をします。ほとんどの炭が水に沈みました。

≪参考写真≫

*10日目の実証実験に使用した水道水のpHは7.5でした。

*10日目の水洗い前のpHは8.7でした。

*10日目の水洗い後のpHは7.8でした。

8月13日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】pHは1日後:9.8→2日後:9.8→3日後:9.8→4日後:9.8→5日後:9.8→6日後:9.8

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法】①水道水に炭を浸す1日後:9.6→2日後:9.5→3日後:9.5→4日後:9.5→5日後:9.4→6日後:9.4。②観葉植物用活力液でpHを低くした水道水に炭を浸す:1日後:7.2→2日後:7.2→3日後:7.0→4日後:6.9→5日後:6.8→6日後:6.8。

【10日目】4日目と同じ作業をします。

≪参考写真≫

*10日目の実証実験に使用した水道水のpHは7.7でした。

*10日目の水洗い前のpHは8.9でした。

*10日目の水洗い後のpHは7.9でした。

8月12日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】pHは1日後:9.8→2日後:9.8→3日後:9.8→4日後:9.8→5日後:9.8

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法】①水道水に炭を浸す1日後:9.6→2日後:9.5→3日後:9.5→4日後:9.5→5日後:9.4。②観葉植物用活力液でpHを低くした水道水に炭を浸す:1日後:7.2→2日後:7.2→3日後:7.0→4日後:6.9→5日後:6.8。

【水圧をかける方法】今のところ有意差は認められません。両者の沈降速度に有意な差はいまの処認められません。

【9日目】4日目と同じ作業をします。

≪参考写真≫

*9日目の実証実験に使用した水道水のpHは7.7でした。

*9日目の水洗い前のpHは9.1でした。

*9日目の水洗い後のpHは7.9でした。

8月11日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】pHは1日後:9.8→2日後:9.8→3日後:9.8→4日後:9.8

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法】①水道水に炭を浸す1日後:9.6→2日後:9.5→3日後:9.5→4日後:9.5。②観葉植物用活力液でpHを低くした水道水に炭を浸す:1日後:7.2→2日後:7.2→3日後:7.0→4日後:6.9。

【水圧をかける方法】今のところ有意差は認められません。両者の沈降速度に有意な差はいまの処認められません。

【8日目】4日目と同じ作業をします。

≪参考写真≫

*8日目の実証実験に使用した水道水のpHは7.7でした。

*8日目の水洗い前のpHは8.9でした。

*8日目の水洗い後のpHは7.9でした。

8月10日

ポーラスな炭の内部まで水を早く浸み込ませる目的で新たな実測を始めます。

【水圧をかける方法】20cm程度の水圧がかかる容器に炭を入れ、水圧をかけていない炭との比較をします。写真参照

8月10日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】pHは1日後:9.8→2日後:9.8→3日後:9.8

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法】①水道水に炭を浸す1日後:9.6→2日後:9.5→3日後:9.5。②観葉植物用活力液でpHを低くした水道水に炭を浸す:1日後:7.2→2日後:7.2→3日後:7.0。

【7日目】4日目と同じ作業をします。

≪参考写真≫

*7日目の実証実験に使用した水道水のpHは7.7でした。

*7日目の水洗い前のpHは9.0でした。

*7日目の水洗い後のpHは7.9でした。

8月9日

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】pHは1日後:9.8→2日後:9.8

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法】①水道水に炭を浸す1日後:9.6→2日後:9.5。②観葉植物用活力液でpHを低くした水道水に炭を浸す:1日後:7.2→2日後:7.2。

両者の沈降速度に有意な差はいまの処認められません。

【6日目】4日目と同じ作業をします。

≪参考写真≫

*6日目の実証実験に使用した水道水のpHは7.7でした。

*6日目の水洗い前のpHは9.0でした。

*6日目の水洗い後のpHは7.9でした。

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法】①水道水に炭を浸す:9.6。②観葉植物用活力液でpHを低くした水道水に炭を浸す:7.2。 両者の沈降速度に有意な差はいまの処認められません。

8月8日

【5日目】4日目と同じ作業をします。最後に市販の「全植物用活力液(700倍希釈済)」を1本(35ml)入れます。

≪写真≫

*5日目の実証実験に使用した水道水のpHは7.7でした。

*5日目の水洗い前のpHは9.0でした。

*5日目水洗い後「全植物用活力液(700倍希釈済)」を35ml入れました。pH8.0

8月7日

スギ炭100%の培土を使うには、排水性を阻害する灰分と粉状の炭を取り除くと同時に9以上あるpHを8以下に下げる必要があります。今回の一連の実測は、pH計が無くても確実に簡単にできるpH調整の方法を確立することを目的にしていますが(目的を達成することよりも実測を楽しむことに喜びがあるようですが)ポーラスな炭の内部から水に溶けだしてくるアルカリ成分を内部に水が入りきらない(炭が水に浮いている)うちから毎日の水交換でpHを落とすのは、靴の上から痒い処をかいているようなもどかしさも感じています。現在の実測はこのまま続けますが、改良型の調整方法を見つけるべく、以下の新たなデータどりを始めます。

【炭が水に沈むまで水替えをしない方法】灰分と粉炭を洗い流した後、ポーラスな炭が水道水に沈むまで放置する方法。1日後にはpHは9.5程度になり、pH差によるアルカリ成分の溶出は期待できませんが、濃度差によるアルカリ成分の溶出は期待できると考えます。→ ほとんどの炭が水に沈むまで1日1回のpH測定を続けます。

【炭が水に沈むまでの時間を短縮する方法】灰分と粉炭を洗い流した後、①水道水に炭を浸す。②観葉植物用活力液でpHを低くした水道水に炭を浸す。この2つに対して写真撮影並びにpH測定を1日1回続けます。ポーラス炭内部と水道水とのpH差が大きいのでポーラス炭内部への水の浸みこみが速くなると考えます。

8月7日

【4日目】3日目と同じ作業をします。最後に市販の「全植物用活力液(700倍希釈済)」を2本(70ml)入れます。

≪参考写真≫

*4日目の実証実験に使用した水道水のpHは7.7でした。

*4日目の水洗い前のpHは9.1でした。

*4日目水洗い後「全植物用活力液(700倍希釈済)」を70ml入れました。pH7.9

8月6日

【3日目】2日目と同じ作業をしますが、ある程度ポーラス炭の内部にも水が浸み込んできていますので、数回の水洗いの間、10分程度ずつ水に浸けて放置してアルカリ成分を溶出させます。最後に市販の「全植物用活力液(700倍希釈済)」を2本(70ml)入れます。

≪参考:アルカリ成分の溶出≫4回続けて水洗いした後(8.4)、1時間後(8.9)のpHを測定。さらに、5回目の水洗い後(8.1)、1時間後(8.8)のpHを測定。

≪参考写真≫

*3日目の実証実験に使用した水道水のpHは7.7でした。

*3日目の水洗い前のpHは9.4でした。

*3日目、5回の水洗い後のpHは8.1でした。

*3日目、6回の水洗い後「全植物用活力液(700倍希釈済)」を35ml入れました。2リットルの水で薄めた水溶液のpHは7.6でそれほど低くはありませんが、ポーラス炭からアルカリ成分を引き出す力の持続時間は増えているはずです。。

*3日目、その後のpHは8.0でした。

8月5日

【2日目】水道水に浸していることでポーラスな炭の内部からpHが高いアルカリ成分が溶出してきます。これを洗い流します。新な水道水に浸すことで、炭と水とのpH差を大きくして更なるアルカリ成分の溶出を促します。まだポーラスな炭の大部分は水に浮いていますので、水に沈むまで1週間ほどは炭の内部からpHの高い水が浸み出てきます。

(参考写真)

*2日目の実証実験に使用した水道水のpHは7.7でした。

*2日目の水洗い前のpHは9.8でした。

*2日目、10回の水洗い後のpHは8.3でした。

8月4日

高温の連続炭化炉で炭化された高品質のスギ炭は保水性などに秀でた土壌改良資材です。この黒炭100%を室内の観葉植物培土として利用するとインテリア性も保水性も高く最適です。しかしpHが高いので調整してから使います。以下は、実用的なpH調整方法です。なお、観葉植物に適するpHは6~7と言われていますが経験上は8以下ならば問題ありませんのでpH調整の目標値を7.0~7.5にします。

【用意するもの】

★スギ炭:スギの木材部分は水の通り道である仮道管でできていますので炭になっても極めてポーラスです。(写真のスギ炭は20リットルで600円程度)

★篩:スギ炭に含まれる灰分と粉炭を取り除くために使います。(写真のような目の細かい台所用のザルだけで充分です)

★水道水:灰分、粉炭を水洗いで取り除きます。(水道水のpHは水道法で5.8以上8.6以下に決められています。)

【1日目】スギ炭に含まれている粉炭と灰分を水洗いで取り除きます。灰はアルカリが強く、粉炭はプランターの排水を阻害するからです。水洗いは5~10回は必要で、ちょうど、お米を3回以上とぐとサラサラ感がでてきますが、その程度まで洗います。この段階で当初9.0~9.5あったpHは8.5~9.0になります。

↓

(参考写真)

*1日目の実証実験に使用した水道水のpHは7.7でした。

*ポーラス炭は水に浮きますが数日で水が浸み込んで沈みます。

*洗い流された灰分と粉炭です。

8月4日

18日間続けたpHの実測を終わります。実測結果をグラフに示します。

方法B:11日目:pH7.1→7.3。

方法A:18日目:pH6.9→7.2。

8月3日

方法B:10日目:pH7.3をpH7.1に液肥で調整しました。

方法A:17日目:pH7.4をpH6.9に液肥で調整しました。

方法D:3日目:pH7.6をpH7.1に液肥で調整しました。

8月2日

以下にスギ炭のpH調整の実用的手法をマニュアル化しました。現在の実測が済み次第検証作業にとりかかります。ポーラスな炭の中に水が浸み込むのに4~5日はかかりますので全体行程は1週間は必要と予想しています。

≪(仮)スギ炭のpH調整の実用的手法≫

1日目:スギ炭に含まれている粉状の炭と灰分を水洗いで取り除きます。灰はアルカリが強く、粉状の炭はプランターの排水を阻害します。水洗いは5~10回は必要で、ちょうど、お米を3回以上とぐとサラサラ感がでてきますが、その程度まで洗います。この段階で当初9.0~9.5あったpHは8.5~9.0になります。水洗いには台所用のプラスティック製のザルとバケツの利用が便利です。

2日目:粉状の炭と灰分を水道水で更に洗い流します。

3日目:同上。まだポーラスな炭の半分程度は水に浮いています。水が浸みこむにつれて水に沈むとともに炭に含まれるアルカリ成分が水に溶け出します。

4日目:まだ水に浮いているポーラスな炭が残ってはいますが水道水のpHが7.5以下であれば、この段階でpHは8.0~8.5になっています。

5日目:水洗いをした後、ザルにスギ炭をいれて充分に水切りをします。その後、十分な量の水道水に浸し、観葉植物用などの液肥(写真参照:35ml)を入れます。(pHが6.5~7.0程度になります。)

6日目:放置します。

7日目:ザルに上げ、乾かして作業完了。pHは7.0~7.5程度になっています。観葉植物に適したpHは6~7程度のようですが、経験上8以下ならば問題ありません。

8月2日

方法B:9日目:水を取り換える前はpH8.1、取り換え後はpH6.8でした。希釈した液肥に浸しました。

方法A:16日目:水を取り換える前はpH8.0、取り換えあ後はpH7.0でした。希釈した液肥に浸しました。

方法D:pH:(7.7)→7.8→7.1

水道水pH:7.7

8月1日

方法B:8日目:水を取り換える前はpH8.0、取り換え後はpH7.9でした。水道水(pH7.8)に浸しました。

方法A:15日目:水を取り換える前はpH7.9、取り換えあ後はpH7.9でした。水道水(pH7.8)に浸しました。

方法D:水洗い10回で粉炭、灰を徹底的に取り除き、その後で観葉植物用の液肥を3cc入れました。pH:7.7

7月31日

方法B:7日目:水を取り換える前はpH8.4、取り換え後はpH6.3でした。雨水に浸しました。

方法A:14日目:水を取り換える前はpH8.0、取り換え後はpH7.2でした。雨水に浸しました。

水道水は8.0、雨水は4.4です。

7月30日

方法C ポーラス炭:9.5→9.2→8.2→7.5、粉炭:9.7→9.3→8.8→7.8でした。4番目の測定値は今日降った雨水(pH:4.4)に炭を浸しました。

7月30日

スギの木材部分は仮道管からできていて炭化するとポーラスな炭になります。また樹皮部分は篩管からできていて炭化すると粉状になります。灰になって粉になったのもを含めてプランターの排水性を阻害しpHを高くする可能性がありますので、予めポーラスな炭と粉状の炭を篩分けして、それぞれの炭のpHを水道水で水洗いすることで低減することを今までの実測と併行して始めます。

篩分けしたポーラス炭、粉炭のpHはそれぞれ9.5と9.7でした。これらの炭を5回水洗いした後のpHはそれぞれ9.2と9.3でした(方法Cとします)。水道水のpHは8.0でした。今、夕立が降ってきましたので参考に雨のpHを測定します。

雨水のpHは4.4でした。

7月30日

方法B:6日目:水を取り換える前はpH8.4、取り換え後はpH8.4でした。

7月28日

方法B:4日目:水を取り換える前はpH8.4、取り換え後はpH8.1でした。

方法A:11日目:水を取り換える前はpH8.2、取り換え後はpH7.9でした。

7月27日

方法B:3日目:水を取り換える前はpH8.7、取り換え後はpH8.1でした。

方法A:10日目:水を取り換える前はpH8.2、取り換え後はpH8.1でした。

7月26日

方法B:2日目:水を取り換える前はpH9.0、取り換え後はpH8.4でした。

方法A:9日目:水を取り換える前はpH8.2、取り換え後はpH7.9でした。

7月25日

今日から新たな実測を併行して始めました。今までの方法を「A」追加した方法を「B」とします。

方法A:スギ炭2リットルを4リットルの水に浸し1日放置する。かき混ぜた後にpHを測定し、水を切った後に新たな水に入れ替える。かき混ぜた後30分後に再びpHを測定。

方法B:水切りを5回続けて行い1時間排水させた後に、スギ炭4リットルを8リットルの水(その内の2リットルは熱湯)に浸し1日放置する。かき混ぜた後にpHを測定し、水を切った後に新たな水に入れ替える。かき混ぜた後30分後に再びpHを測定。⇔水切り5回は、スギ炭表面に付着した「灰」などのアルカリ成分を洗い流すため。湯に浸すのは、スギ炭内部に水が浸透し易くするため。

方法B:1日目:水を取り換える前はpH9.3、取り換え後はpH8.9でした。

7月25日

方法A:8日目:水を取り換える前はpH8.3、取り換え後はpH7.9でした。

7月24日

水を取り換える前はpH8.4、取り換え後はpH8.0でした。昨日と同じ値ですがまだ両者の値に差があるのでpHは下がるはずです。水を交換するときの水分の切れ具合、水温、水量などが関係していそうです。この実験はこのまま続けますが、早くpHを落とすための工夫も併行して始めます。

7月23日

水を取り換える前はpH8.4、取り換え後はpH8.0でした。

7月22日

水を取り換える前はpH8.6、取り換え後はpH8.1でした。

7月21日

水を取り換える前はpH8.8、取り換え後はpH8.3でした。

7月20日

水を取り換える前はpH8.7、取り換え後はpH8.5でした。

7月19日

スギ炭100%の培土で観葉植物を育てるための準備です。弱アルカリ程度までpHを調整する方法を調べるのが実験の目的です。昨日、水道水に浸けたスギ炭のpHは9.1でした。昨日からスギ炭のpH成分が水に溶け出したので、昨日の値8.7より上がったようです。

水を替えて30分後の値は8.6でした。

7月18日

観葉植物を育てるのに適したpH値までスギ炭を水に浸けて調整するのに必要な日数を測定します。水道水のpHは7.5でした。

まず、スギ炭をそのまま水道水に浸けてpHを測定すると9.4でした。

スギ炭の粉の部分は排水性を低下させるのでザルなどで洗い流します。ザルに残ったスギ炭2リットルに水道水4リットルを入れてpHを測定すると8.7になりました。