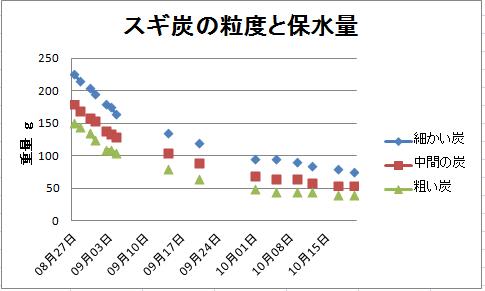

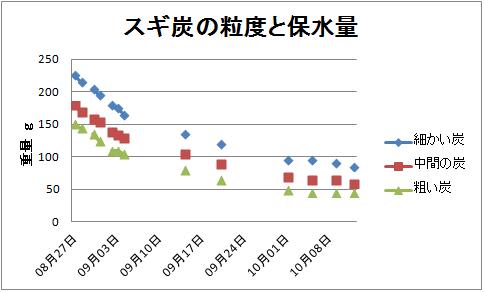

保水性と排水性

保水性の実験では

①スギ炭 ②広葉樹炭 ③黒土 ④川砂 の順になり

排水性の実験では

①広葉樹炭 ②スギ炭 ②川砂 ④黒土 の順になりました。

木炭は保水性にも排水性にも優れた資材であると言えそうですね。ことにスギ炭の保水性は抜群でした。

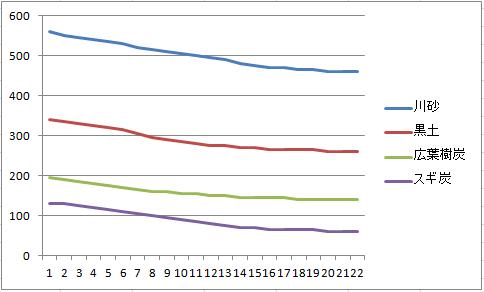

【排水性の実験】8月15日

1)試料:12日間、水に浸し、その後3日間重力排水(底に孔をあけたペットボトル容器)させた川砂、黒土、広葉樹炭、スギ炭

2)上記試料に200ccの水を注ぎ5分後までに排水された水量を測定する。なお、1分間隔で写真撮影をしました。

3)5分後の排水量:川砂100cc、黒土30cc、広葉樹炭110cc、スギ炭100cc

川砂と木炭の排水性は黒土に比べて優れている様です。

4)経過写真

注水直後(木炭は直ぐに排水されますが川砂と黒土は排水されません)

写真左から川砂、黒土、広葉樹炭、スギ炭

1分後(川砂の排水が始まりましたが黒土は未だ)

2分後(黒土からも排水)

3分後(木炭の排水は殆ど終わり)

4分後(川砂の排水も殆ど終わり)

5分後(5分経過後にも排水は少しずつ行われていました)

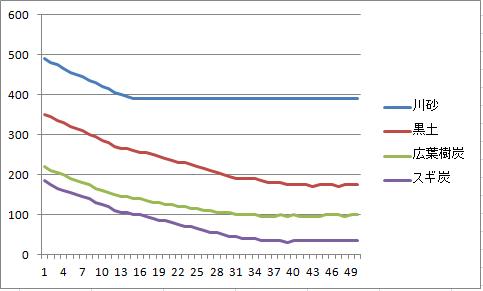

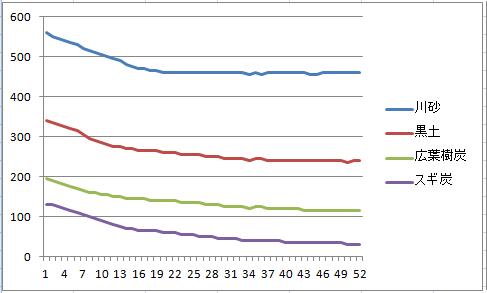

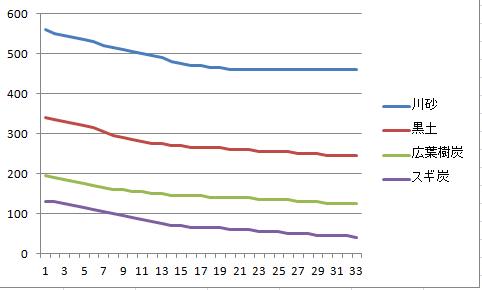

【保水性の実験】8月15日

1)気乾状態の試料:2週間にわたり室内で乾燥させた川砂、黒土、広葉樹炭、スギ炭

2)保水状態の試料:12日間水に浸し、その後3日間重力排水させた試料

3)試料200ccの重量(計量カップ重量50gを含む)と保水量(=保水状態の試料の重さ-気乾状態の試料の重さ)

川砂 黒土 広葉樹炭 スギ炭

保水状態の重量 365g 225g 160g 150g

気乾状態の重量 365g 215g 120g 80g

保水量(200cc当たり) 0g 10g 40g 70g

保水量(気乾重量当たり) - 0.1倍 0.6倍 4.0倍

川砂、黒土に比較して木炭は長期にわたって保水されているようです。木炭を農地施用すると日照りに強い土づくりになるようです。また仮導管が組織の大部分を占めるスギを炭材とするスギ炭は広葉樹炭より保水性に優れているようです。

川砂の重量測定(左:保水、右:気乾)

黒土の重量測定(左:保水、右:気乾燥)

広葉樹炭の重量測定(左:保水、右:気乾)

スギ炭の重量測定(左:保水、右:気乾)

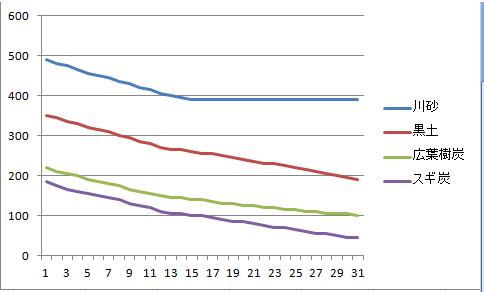

【排水性のプレ実験2】8月3日

前回の実験方法を若干変えました。変更点は以下の2点です。

1)水に浸した試料の重力水排水時間を1時間にしました。

2)200ccの水の排水時間を1分から3分に伸ばしました。

3分間の排水量は以下のとおりです。

黒土:40cc

川砂:140cc

広葉樹炭:170cc

スギ炭:160cc

【保水性のプレ実験】8月3日

上記実験後の各試料200ccの重量と、気乾を目指して乾かしている試料200CCの重量の差を保水能力とみなすと以下の数値になります。

黒土:50g

川砂:45g

広葉樹炭:45g

スギ炭:65g

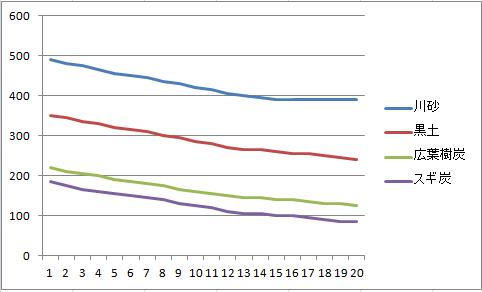

【排水性のプレ実験】8月1日

1)各試料の保水性の排水性への影響を少なくするために、水に浸した試料の重力水が容器底部の孔からほぼ排水された後で実験をしました。

2)各試料の厚さは農地の作土相当の約18cmです。容積では約1リットルです。

3)実験は、降雨量毎時30mmに相当する200ccの水を各試料に上から注ぎ、その後1分間に排水された量を測定しました。

4)実験結果

黒土:50g

川砂:80g

広葉樹炭:170g

スギ炭:160g

各試料と200ccの水

5)数日後に再度同じ実験をします。

6)各試料の気乾重量を知るために試料を乾かしています。(雨に濡れないように気をつけて!) 本日の重量は以下のとおりです。

黒土:505g

川砂:645g

広葉樹炭:240g

スギ炭:160g

乾燥させている試料重量の測定(写真は「川砂」)

【準備】7月31日

スギ炭は保水性と排水性の両方が優れた土壌改良資材です。矛盾しているようですが重力水は直ぐに排水、毛管水は長く保水です。このスギ炭の物理性を「川砂」「黒土」「広葉樹炭」と比較していきます。

1)4種類の試料を気乾状態まで乾燥させます。

2)1)とは別に、4種類の試料を水に浸けて空隙部分を水に置き換えます。

4種類の試料(中央が「スギ炭」、左が「黒土」、右が「川砂」、左手前が「広葉樹炭」

タライの水に浸した4試料と大気中で乾燥させる4試料