遺された家族

空襲によって家を失った人々は、廃墟と化した焼け跡でバラックでの生活を余儀なくされた。

また、極度な物資不足と食料不足により、多くの国民は大変厳しい状況にあったが、中でも夫や父親を失った遺族の苦労はなおさらだった。

戦中では、戦死は御国のためであり、遺族は「誉れの家」として讃えられて、恩給の給付や周囲の励ましに支えられていた。

しかし、戦争が終わると遺族に対する想いは一変。昭和21年(1946)2月には恩給も停止されて、遺族を取り巻く環境はますます厳しいものとなっていった。

女性が就ける職業は少なく、内職で生計を立てる母親を見て育った子供達は家事を手伝い、進学を断念せざるを得ない子供も少なくなかった。

極度の物資・食糧不足

戦争終結によって空襲に怯えることはなくなったが、衣食住全ての面において戦前を上回る物資不足により、人々を取り巻く環境は厳しいものであった。

特に1945年は、気候や戦時中の肥料投入不足などが祟って田園が荒廃。

未曾有の不作・凶作に加えて、海外からの引揚者の増加も食糧不足に拍車をかけて、配給の遅配、欠配が相次いだ。

また、国民は正規の配給量だけでは、必要な栄養素を維持できず、特に生産手段を持たない都市部の住民は、地方への買出しや闇市に頼るほかなかった。

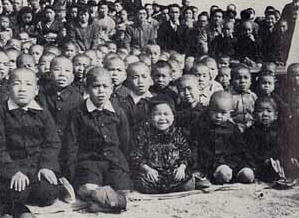

戦災孤児

戦争によって両親を亡くした子供たちの数は、昭和23年(1948)の厚生省の調査では、全国で12万人を超えていた。

戦災孤児達は、廃墟や駅の地下道などに住み、靴磨きやモク拾いをして飢えをしのいでいた。

政府は戦災孤児たちを保護するために、一斉強制保護収容を繰り返したが、なかには児童保護施設への収容をきらって逃げ回る孤児もいた。

戦後の学校

空襲によって校舎が焼失してしまった学校では、校庭などに生徒を集めて運動場や河原を教室とした「青空教室」で授業を再開した。

新しい教科書ができるまでは、戦時中に使われていた教科書が使用されていた。

しかし、軍国主義的内容や、民主主義に反するような内容を墨で塗ったり、切り取ったりしたものが使われていた。

【記事引用】「昭和館」「平和祈念展示資料館」

【画像引用】「こどもたちの戦後」「よみがえる広島」「遺された家族」