『教育と愛国』 斉加尚代著 岩波書店 を読んだ。長年教育の最前線で働いてきたが、その世界にどっぷりつかっているとかえって見えづらいこともある。この本は10年、20年かけてゆっくりと進んできた教育現場の変化を客観的にとらえており、面白かった。

まず、興味を引いたのは教科書検定の調査官と出版社のやり取りである。調査官が部屋に入ってきて出版社の人に「意見書」を渡し、すぐその場を立ち去る。意見書には教科書原案(白表紙本)に対する文科省の意見がつけられている。意見書には細かな指示はない。該当箇所が示され「生徒が誤解をする恐れのある表現である」などと抽象的な指摘がなされているだけである。教科書会社の担当者はそれを見て、調査官に対する質問事項を考える。何しろ質問時間は2時間と決められているから、全部について細かく聞くゆとりはない。

こうして調査官とのやり取りを終えると、後日、その内容が執筆者に伝えられて修正作業が開始される。万が一検定に合格しなければ教科書として販売ができなくなる。だから教科書会社にとって教科書検定はいわば「関所」みたいなものである。関所の番人たる調査官の検定基準は、当然にその時の政治勢力の影響を受ける。

1997年に「新しい歴史教科書をつくる会」が発足した。ところが、この会がつくった歴史教科書は2001年の教科書検定に合格したもののほとんど採択されなかった。採用されないのでは意味がない。もっと売れる教科書を作るべきだ。「つくる会」は「自由社」と「育鵬社」に分裂してしまった。もっと売れる教科書にすべきだとしたのが育鵬社である。

育鵬社の採択を増やすために動いたのが「日本会議」であり「日本教育再生機構」である。育鵬社の採択を増やすために採択現場にどのような政治的圧力があったのか。この本はかなり詳細に踏み込んで記述している。

一方、「考える歴史」を目指して編集された教科書として「学び舎」の中学校歴史教科書がある。豊富な資料を提供し、重要語句のゴシックを排除するなどの工夫を凝らしたユニークな教科書である。ただ、この教科書には当時は「下火」になっていた従軍慰安婦問題の記述があった。そのため保守派から狙い撃ちされることになった。採択しないようにと様々な圧力が加えられた。

この教科書を採択していた私立灘中学校の和田校長の話が印象に残る。「この教科書は文科省の検定に合格している。文句があるなら文科省に言え」。立派な校長である。

2008年、大阪で橋下知事が誕生した。この後「教育に対する政治介入は大阪から始まった」といわれるようになる。知事は2011年に「教育基本条例案」を提出した。柱となったのは次の3つである。

① グローバル人材の育成

② 学力テストの学校別結果公表

3年間定員割れした府立高校の廃校

③ 教員に対する新たな人事評価の導入

簡単に言えば、第一に教育の目的を政治家が決め、第二に教育の世界に市場原理・競争原理を導入し、第三に、私的企業のマネジメントを教員にも適用しようとしたのである。ちなみに教員の人事評価は S、A、B、C、Dの5段階でなされ、基準は次のようなものとされた。

S・・・学校全体の5パーセント。大阪府全体によく貢献した教員。

A・・・学校全体の20パーセント。所属校によく貢献した教員。

B・・・学校全体の60パーセント

C・・・学校全体の20パーセント

D・・・学校全体の5パーセント。ダメ教員。2回連続D評価を受けると免職対象となる。

(注)これは当時のものでその後変更されているやに聞きますが、基本的な考え方は変わらないものと思います。

評価は管理職によってなされる。そこには当然管理職の好き嫌いが入り込む余地がある。その結果、管理職の権限が強化され、管理職に対して誰も意見を言えない息苦しい雰囲気が職場に出てきたのは当然である。ちゃんとした授業をやっているのにCの評価をされた教員の無念さは想像するに余りある。「なんで私がCなの・・・」

おまけに、人事評価の対象の一つにテストの成績が加味され、それが給料に反映されることとなった。大学センター試験(共通テスト)の点数が0.1点刻みで各校比較がなされ、点数が悪かった教科担当者が校長室に呼ばれたという話も聞いたことがある。その結果、自分の教科の点数にのみ関心を持つ教員が増えた。教科時数の奪い合いが起き、各教科から膨大な宿題が出されるようになった。かわいそうなのは生徒である。

教育は本来何のために行われるのか。その目的を定めるのはだれか。その効果をどうやって測るのか。戦前の反省から、教育の中立性を保つために「教育委員会」が設置され、そこで教育目的が定められるシステムが完成した。しかし、2008年以降、教育目的を政治が決めて何が悪いという風潮が強まってきている。従来「教育委員会事務局」と呼ばれてきた組織が「教育庁」と名称変更したのもこの流れに沿ったものといえる。

もちろん、良い政治家がよい方向に教育改革を進めることは当然ありうる。しかし、逆のことも考えられる。民主主義の下で悪い政治家が選ばれ、悪い方向に教育改悪することも当然想定されるべきである。教育の中立性は、教育が政治の道具に使われて悪い方向に行くことを阻止するためにつくられた制度である。政治家はこのことを肝に銘じておく必要がある。

そもそも教育学原理の本を読んだこともない人間が教育界のトップになったり校長になったりすること自体おかしな話である。これでは医師免許を持たない人間が病院長になり、執刀医を指導するようなものではないか。冗談ではない。こんなバカな話がなぜまかり通るのか?

努力すれば人間は何でもできる? そんなことはない。世の中には努力してもできない人がたくさんいる。自分ができても、自分と同じように他の人もできると思うのは間違いである。成功体験しか持たない人間には弱者の気持ちはわからない。あまりに頭のいい人は小・中・高の先生には向かない。挫折体験こそがいい教師を生む。

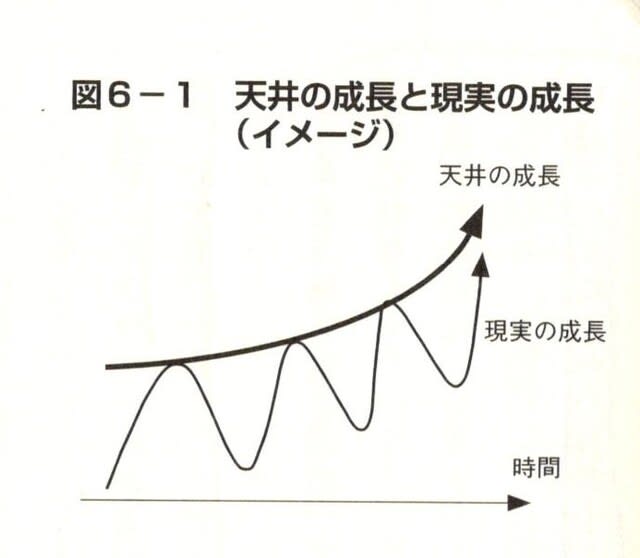

教育に競争原理を持ち込めば本当にいい教育になるのか? 学区を撤廃し教員同士を競争させた結果、一部の学校のテスト成績がよくなったとしても、果たしてそれで大阪府全体に教育効果があったと言えるのか? たしかに北野や天王寺の進学実績は伸びた。しかし、それはほかの学校から優秀な生徒を引き抜いただけの話ではないのか。そのあたりの検証は全く示されていない。

効果が上がったというエビデンスが得られないから出さない? そうではないことを祈りたい。

(追記)

1980年代以降の日本の教育の移り変わりについては、次のブログに書いています。

教育行政を振り返る - 南英世の 「くろねこ日記」 (goo.ne.jp)