次元粒子には次元の性質と、それだけでは数として振舞わないので、繰り返しの性質が含まれる。 自然界では繰り返しは回転によって起こるので、粒子の中にも回転があるという考えができる。 ただし、この回転は実際に回転している必要はなく、繰り返しが発生するだけでよい。回転しているから繰り返すのか、繰り返すから回転のように見えるのかは関係ない。

虚数次元粒子(光子):虚数次元の回転は縦波のイメージ。その性質は電磁波として表れる。1次元粒子:1次元の回転は波である。2次元粒子(電子):2次元の回転は、磁場として表れる。3次元粒子(陽子):3次元の回転は、熱として表れる。4次元粒子(銀河): 次元粒子は、それぞれに特徴的な振る舞いをする。 3次元粒子だと、熱量保存の法則の総和を総数で割るような反応。 2次元粒子だと、N極とS極で引き合い、同極だと反発する反応。 1次元で似た挙動を探すと、+*+は+、-*-でも+、+*-だと-になる。 虚数だと、i*i=-1, -1*i=-i, -i*i=1, 1*i=i となる。 これらは次元が違うだけの同じ反応なのではないか? さらにいうと、粒子同士で×÷が起こっているのではないか?

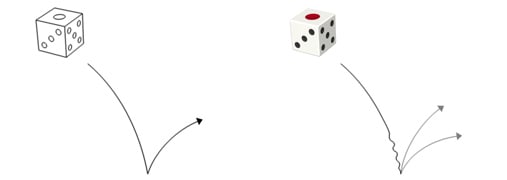

まとめると…粒子同士が衝突する時、粒子内の性質によって保存則に則った反応が起きる。それが次元の性質と合致するため、衝突の連続または全体が計算で表せる現象となる…という考え方となる。 粒子内の性質とは、0次元目の次元の性質である。 この考えが成り立つとすると、光の反射や屈折、電子の磁力、原子の核融合も、次元違いの同じ保存則としての反応ということになる。

これをどこまで同じ数として扱えるか。 数学的な直線、真円は次元の中にあるが、その次元自体が歪んでいるということもありうる。 数学の中には規則正しい繰り返しがあるが、繰り返し自体に規則的である根拠がない。 繰り返しがズレて、次元の性質と合致しなくなるまでズレたとして、それが本当に繰り返しといえるのかどうかはまた別の問題。 繰り返しの結果が次元の性質と合致して連続しているように見えて、本当にそう見えるだけということも。

これをどこまで同じ数として扱えるか。 数学的な直線、真円は次元の中にあるが、その次元自体が歪んでいるということもありうる。 数学の中には規則正しい繰り返しがあるが、繰り返し自体に規則的である根拠がない。 繰り返しがズレて、次元の性質と合致しなくなるまでズレたとして、それが本当に繰り返しといえるのかどうかはまた別の問題。 繰り返しの結果が次元の性質と合致して連続しているように見えて、本当にそう見えるだけということも。