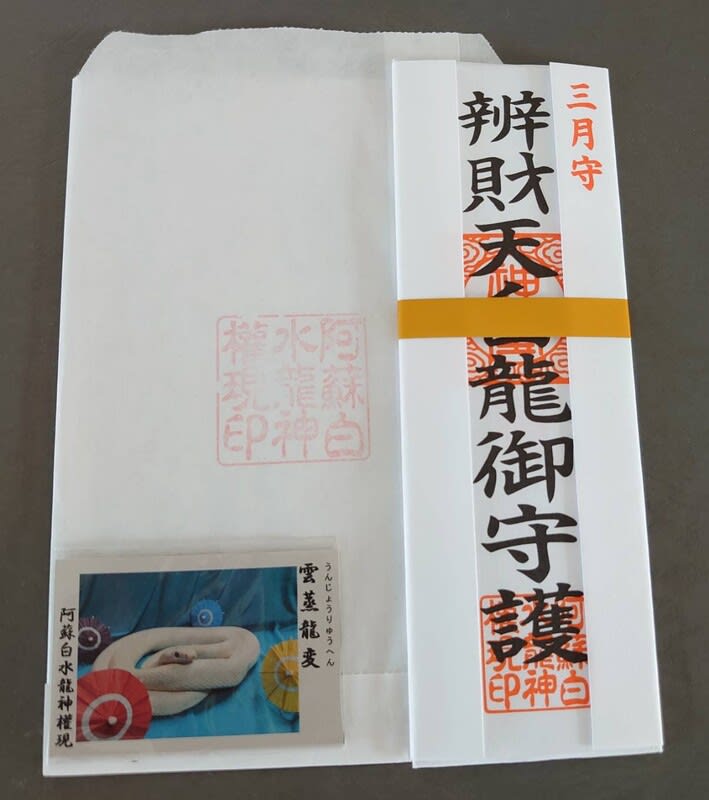

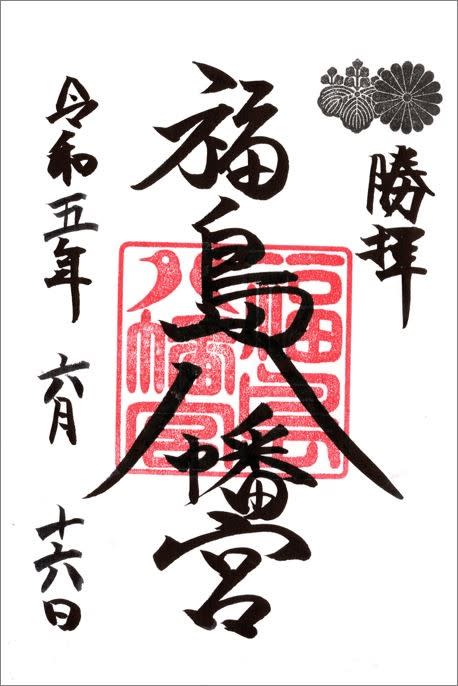

お友達からご朱印を送って頂きました。

ありがとう

羽田神社 東京都大田区本羽田

羽田神社 東京都大田区本羽田

羽田総鎮守・羽田神社は、

羽田全域から現羽田空港まで、羽田の「氏神様」として崇められています。

ご祭神は、須佐之男命(すさのおのみこと) 稲田姫命(いなだひめのみこと)

約800年前の鎌倉時代、羽田浦の水軍で領主だった行方与次郎(なめかたよじろう)が牛頭天王(ごずてんのう)を祀った事からとされ、

今日でも羽田神社を「てんのうさん」と親しみを込めて呼ぶ人がいるのは、その名残りです。

1869年(明治元年)牛頭天王社は八雲神社(やぐもじんじゃ)として独立、明治40年に羽田神社と改称されました。 羽田神社ご拝殿

羽田神社ご拝殿

画像はwikipediaより。 境内図

境内図

羽田富士

羽田富士

明治初年に造られ富士山に憧れた当時の人々がその姿を模して造った築山で、大田区の文化財に指定されています。

夏季大祭、通称「羽田まつり」

夏季大祭、通称「羽田まつり」

七月最後の土・日曜日に行われる夏季大祭、通称「羽田まつり」は、神輿の担ぎ手だけで三千人、訪れる見物客は三万人を

超すと言われている大変賑やかなお祭りです。昨年は規模を縮小した「台車巡行」で、疫病鎮静祈願を冠しましたが、

2023年は4年ぶりの全開催となりました。

羽田 に神社があるって聞いてびっくりしました。

に神社があるって聞いてびっくりしました。

素敵なご朱印をありがとうございました。

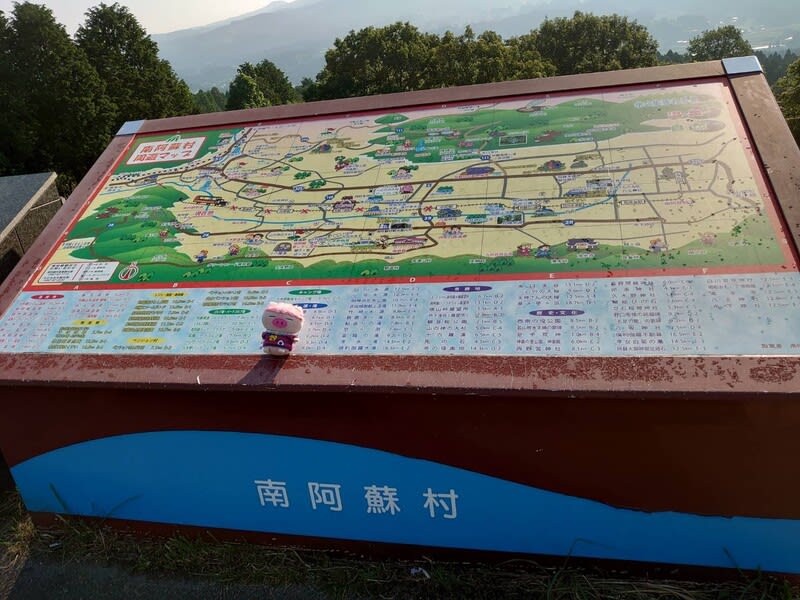

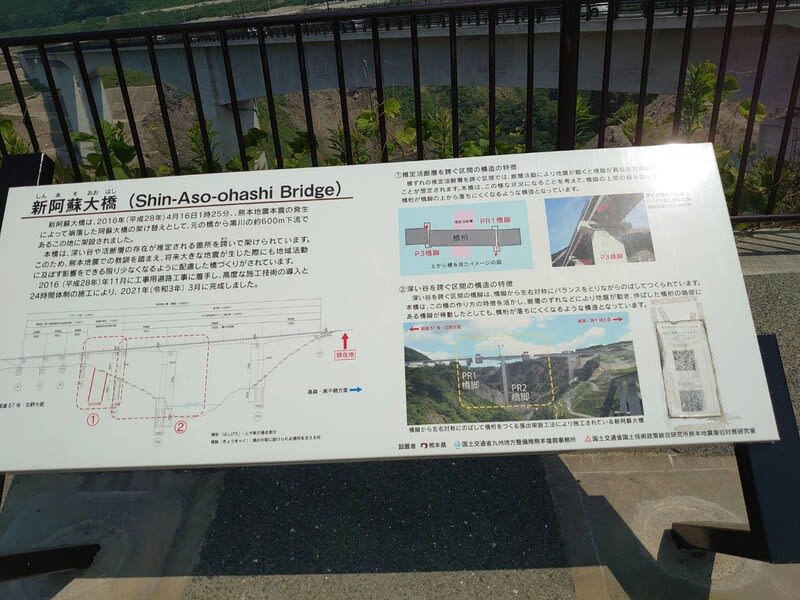

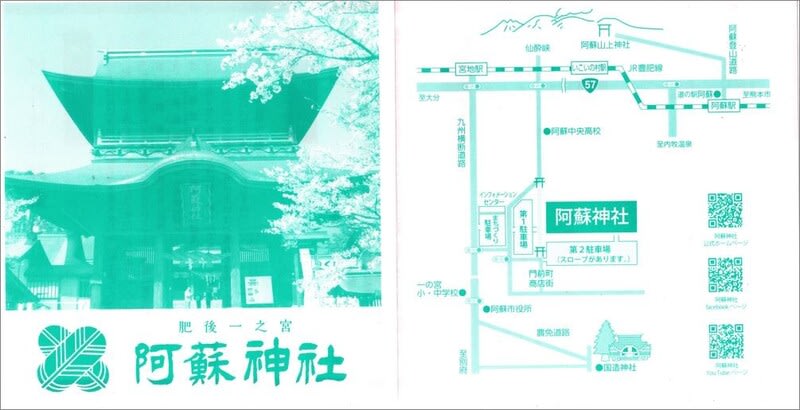

玖珠から熊本の南阿蘇へ向かいます。

玖珠から熊本の南阿蘇へ向かいます。

で済ましました。

で済ましました。

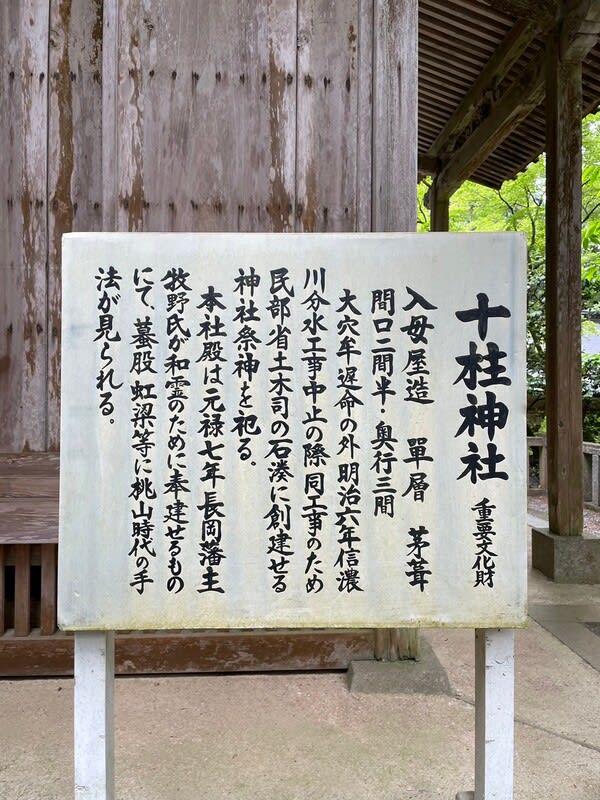

越後一宮 彌彦神社(やひこじんじゃ) 新潟県西蒲原郡弥彦村

越後一宮 彌彦神社(やひこじんじゃ) 新潟県西蒲原郡弥彦村