人間の記憶と言うのは当てにならないものです

ここも二度目なんですが・・・記憶が・・・(私の海馬に問題ありか)

(切符売り場では此処と宝物館、真田邸の共通券がお得⇒こういう事に対しては脳が良く働いてくれる)

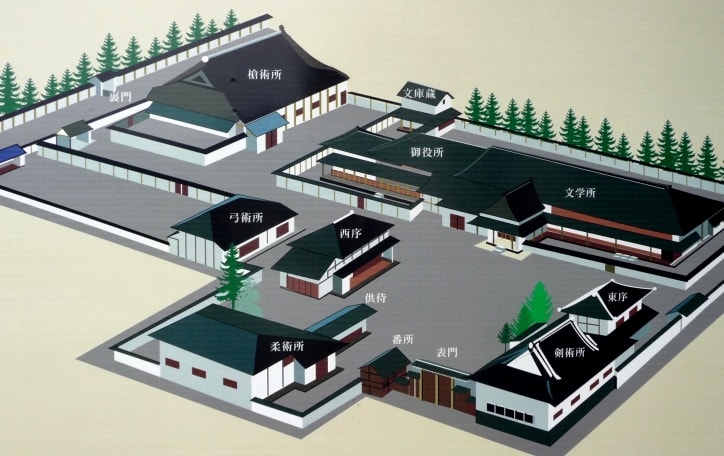

「西序」では休憩時間か作業の手を休め女性が二人廊下(縁側)で憩っていました

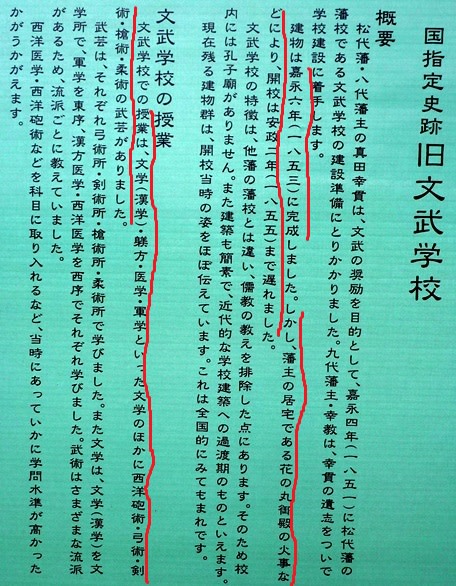

先ずは文学所を見学します

説明によりますと当時の時間割は一日を午前8時から正午迄、午後2時から5時まで

講義の内容は素読、質問、講義の3つの分けられ

習熟度別に初等、中等、高等に分けて受講する仕組みになっていた様です

生徒の数はどのくらい居たのでしょう

部屋は勿論、廊下まで畳敷きですから、さぞや補修も大変だった事でしょうね

廊下が長い

天上が高い

一部屋一部屋の間取りが広い

全てがゆったりとした造りです

この部屋は「大名の間」ですが何故此処に大名の間がと言う疑問が湧きました

調べたところによりますと嘉永6年、藩主の屋敷である「花の丸御殿」が焼失した為

御殿が完成するまでの約1年間、仮の御用部屋として当てられていたのだそうです

服装の違いこそ有れ勉学に励む者の心は今も昔も変わりないに違い有りません

廊下に立って外を眺めていますと、そうした若者の意気揚々とした姿や声が聞こえて来る様でした

此方は弓術所です

的までの距離が短いのは主に女性が使用していた為であると掃除をしていた女性が教えて下さいました

弓術と言えば叔父が教えていた関係で私も少しばかり齧った事が有りますが

その叔父も他界し今はその弓道場も閉鎖されてしまいました

上は柔術所

下は槍術所ですが天井の梁が力強いですね

まさに文武両道の世界を垣間見させて頂き再び十万石の城下町に足を向ける事に致します

町には今もなお往時の面影を偲ぶ事の出来る建造物が多く点在していますが

この間口20m余りの長大な門もその一つ「白井家の表門(松代藩の中級武士)」です

この門を潜りますと観光客も一服する事のできるボランティアさんの休憩施設が有りました

お茶を入れて下さったので、ここでしばし歓談

「山の麓には象山地下壕が有りますので是非、行かれる事をお奨めします」

そう仰られましたので折角ですので足を向ける事に致しました

白井家表門の向かいに筝曲「真田八橋流」の看板を見つけました

真田八橋流と言えば姪の連れ合いの母親が

弟子入りしていますので演奏会を聴きに行った事が有りますが

符点を入れずにそのまま弾くと言う、いわゆる曲の流れを優しく表現する

手法を用いているのが特徴でしょうか

八橋流と言えば筝曲の名手「八橋検校」は有名ですね

明治になって継承者が途絶えてしまったものを復活させ伝承者となったのが「真田しん」でした

その後、娘の淑子が次ぎ現在は門下生による「八橋流筝曲保存会」により伝承されているとの事です

この長屋門は御国御取次後並び御聞番役等を勤めた藩重役の表門です

直ぐ先に象山神社が見えて参りました

ここで一息入れて教えて頂いた地下壕に向かいます

何の為の地下壕なのでしょう!

松代は私の父の実家(桐山)に近く、結構な山の中ですので、

こんなに立派な藩校を持っていたとは、想像もしていませんでした。

簡素で整然とした雰囲気ですね。

武道場も充実していて、身の引き締まる思いがします。

若者を鍛えるのに相応しい学び舎ですね。

たかさんも弓術(弓道)を習われたことがあるんですね。

弓を持った姿もきりっとして素敵だったでしょうね(^_-)-☆

再現、修復、保存等 されているんですね。なかなか 立派な造り、見ごたえがありそう、

毎度のこと、たか様の旅レポート、写真で またまた 行ってみたい場所が 増えてしまいます。

文武両道で頑張っていたんでしょうね。

たかさん弓道も嗜んでいたとは!素敵です。

あの雰囲気好きなんですよ。

そうですね

車社会の今だからこそ松代へ行くのもたやすくなりましたが

こんな山間部に城と城下町を作ったという事が不思議なほどです。

長野県が教育に力を入れている礎はこの頃から始まっていたのでしょう。

充実した学び舎は其れを物語っていました。

弓道は叔父が教えておりましたので

私も教えて戴きましたが今、考えれば真似事の様なものでした。

そんな姿を想像するだけで

何故かジンと胸が熱くなってきます。

学校は嘉永6年に建てられた物ですので柱の一本一本にも血と汗が浸み込んでいるのだろなと思いながら

柱にそっと手を振れてみますと又々胸が熱く・・・歳なのでしょうか。

こうして学んだ学生たちは松代藩の力となり

ある物は多方面に排出され活躍していったのだろうかと

想像は次々に膨らみます。

一緒なのでしょうね。

此処では時を遡って色々と見えて来るものが有ります。

勿論、歴史の舞台は此処に限られた物では無く

沖縄にも当然、有る事ですね。

何時の日か訪れる機会が有ったなら沖縄の歴史を

肌で感じとって来たいものです。

弓道をやったのは叔父が居たからで殆ど遊び半分

今、やろうとしても左手が言う事をきいてくれない状態ですので

的を射る前に弓も弾けないのではないかと思います。

設備もシステムも素晴らしいですね

当時の日本では

どのくらいこの様な学校があったのでしょうね

松代藩 八代藩主は 優れた藩主だったのですね

某都も

優れた知事さんが選ばれるよいですね

横浜と縁があるんですね。

松代藩だったんですね。幕末、開港・開国におおきな役割を果たした学校だったということがわかりました。

このようなところで学んでいたんですね。あらためて感慨ひとしおです。

勉強になりました。ありがとうございます。

学問や武術を習う事ができたわけですから

考えて見れば幸せな星の下に生まれたと言えましょうか。

>どの位この様な学校があったのでしょうね

全国に藩が抱えた学校の数は知りませんが

鍋島藩も教育に重きを置いた藩ですよね。

そちらは残されておりますか?

私の近くでは足利学校でしょうか。

もう直ぐ○知事選

此処に来て不穏な空気が・・・

はてさて、どなたが選ばれるのでしょう。