続き

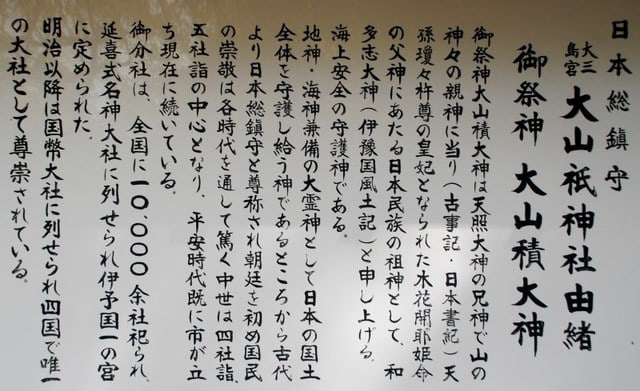

大山祗神社にやって参りました

全国に一万社余りの分社を持つ日本の総鎮守です

日本の三代神社の一つ(伊勢神宮・出雲神社・大山祗神社)が、ここ大三島に鎮座している事に

先ず不思議を感じ案内書で調べてみました

「創建は約2600年前、神武天皇が東征する以前に御祭神で有る大山積大神の子孫「小千命」が

先駆者として伊予二名国(四国)に渡り瀬戸内海の治安維持を担当

芸予海峡の要衝で有る御島(大三島)を神域と定めて鎭祭したのが始まりと伝えられている」

御本殿は宝殿ともいわれ三間社流造、屋根は檜皮葺、外部は丹塗の

規模雄大な社殿で神社建築史上流造りとしては日本の代表作と言われている

元亨二年(1322年)兵火にかかり天寿四年(1378年)に再建されたというが昭和28年に

解体修理を行った際、向拝斗組や内陣に安置されているお素屋床板から

「応永三十四年(1427年)六郎三郎これを造る・・・」という墨書を発見

その頃までの建造で有る事が明らかになった

いずれにしても鎌倉時代末より百年の歳月をかけて御造営されていたことが

古文書より明らかにされている (案内書より)

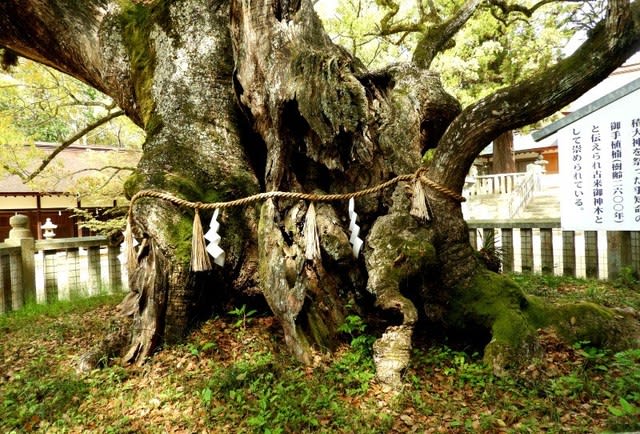

境内に入って何と言っても目を引くのが小千命(おちのみこと)御手植といわれる御神木の大楠でした

樹齢約2600年 根回り28m 今も尚、葉を茂らせ生命力旺盛な姿で鎮座しています

この宝篋印塔(重文)は鎌倉時代、河野水軍の将、通信公の孫に当たる一遍上人が

本殿再建の祈りを込めて建立奉納したものだそうです

何の木であったか忘れましたがこれも、どっしりと力強いですね

ここへ来て宝物館は見逃せませんね 特に国宝館は興奮のしどうしでした

何しろ鎧、兜、刀剣などの国宝(8件)・重文(76件)が所狭しと並んでいるのです

奉納者の中には頼朝、義経、木曽義仲、平重盛、護良親王、大内義孝、山中鹿之助、武蔵坊弁慶・・・・・・・

名前を挙げたらキリがありません

源氏や平氏など多くの武将が武具を奉納し「武運長久」を祈ったのでしょうね

18歳の若さで水軍を率いて大三島を守り抜いた「瀬戸内のジャンヌダルク・鶴姫」の像です

鶴姫は「海と女とヨロイ瀬戸内のジャンヌダルク」という小説で注目された女性で

生い立ちは第31代神官(安用)と女中との間に生まれ、子供の時から男勝りだった鶴姫を

安用は可愛がり武術や兵法を習わせたと言われます

最後は戦死した恋人・越智安成の後を追って自殺したとされていますが

実際の所、実在人物で有ったかどうかは謎の様ですね

その鶴姫の物であろうと言う鎧が国宝館に飾られておりました

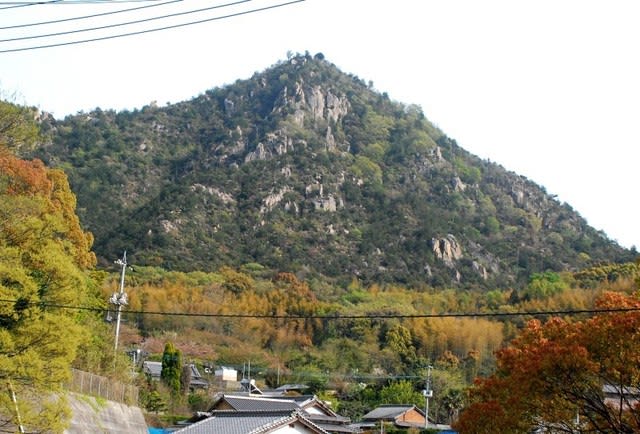

今回の旅で登山を計画した鷲ヶ頭山だと思われますが

ここに来て気持ちが優柔不断になり結局、眺めて終わってしまいました

(今日はコメント欄を閉じております)