Anton BraunのC足部管ピッコロ。

もう夢中になっています。

いままで吹いたどのピッコロよりも素晴らしい。

望んでいた楽器が目の前にあるというこの幸福感!

音色に関しては好みがありますので、その点は意見は様々でしょう。

しかし機能性を考えた場合、この楽器ならばいままで苦労していたことがいともあっさりできてしまう。

あれだけ悩んでいた高音域のA-Hのトリルもフィンガリングを見つけてみれば、

こんなに簡単にできるのか? とビックリです。

そのフィンガリングを他の楽器でも試してみましたが、上手く行きません。

これはC足部管になって可能性が広がったのだろうと思います。

注文と作製途中のやり取りでブラウン氏が付けるように強硬に主張したEメカニズムですが、

どっちの主張も通る形の「取り外し可能なEメカニズム」を付けてくれました。

ブラウン氏曰く「最初で最後の取り外し可能なEメカ」だそうです。

どうせならこれを標準装備にすればいいと思うのですが、なんともまあ頑固爺さんの真骨頂といったところです(笑)

上がEメカONの状態、下がEメカOFFの状態です。

わざわざドライバーで回さなくてはならないというのが面倒であります(苦笑)

これで比較すると、私が想像していた通り、Eメカは無くても何の問題も無く使える楽器でした。

もともと表Gisのトーンホールがかなり小さくしてありますので、

それだけでどこかのメーカーが謳う「ニューEメカ」状態なのです。

その上、Eメカを付けても、もうそれは精神安定剤程度の効果でしかないように思うのですが、

どうしてもブラウン氏は付けたかったようです(苦笑)

でもまあ確かに若干の出し易さも否定はできません。

普段はONの状態で使って、これがあると困る時にOFFにして使ってみようかと思います。

高音域のG-Aのトリルはやはり私が使いたいフィンガリングではこれがOFFでないと上手く行きません。

ブラウン氏はEメカが付いていても可能なフィンガリングを教えてくれるということで、

まだその連絡はありませんが、大体の想像はついています。

でも「近似値の音程」だったりそれを連続して使うのに何本も指を動かさなくてはならなかったりで難しいのでは意味がありません。

私にとってはEメカなしで使っている今のフィンガリングが最適なのです。

音程もC足部管の効果か? 高音域の落ち着いた感じはフルートに於けるH足部管の高音域の落ち着き方と似ています。

音程の完璧な楽器というものは存在しないと思いますが、それでもいままでのどの楽器よりも楽にハマる感じも凄い。

まるでフルートを吹く感覚で演奏できます。

D足部管のブラウン・ピッコロは一度だけ新大久保の楽器店で吹かせていただいたことがありますが、

このC足部管ピッコロは単にCまで出るということを除いてもやはりそれとは若干違うところはあります。

高音域のBはESキイを押さえないと若干の出し難さがありますし、いまのところGも抵抗感が強い。

D足部管のブラウン・ピッコロではA-Hのトリルはフルートと同じフィンガリングで出ましたが(!)、

C足部管ではそれでは出なくて、別のフィンガリングで出ますが、息の支えもD足部管のよりも楽になります。

ちょっとしたことさえ気をつければ、いままでの私が見て来た楽器よりも楽に使えるピッコロですね。

木の楽器は経年変化もありますので、これからどうなってゆくのか楽しみです。

付いてきたジョイント・キャップ。

そして銀製の掃除棒。なんとブラウンのマーク入りで925の刻印入りです。

反対側の反射板の位置を示す溝は8.5mmの位置に掘ってあります。

本体の親指のキイの裏には" BRAUN" と”935”と入っています。

これらの数字は銀の純度を示すものです。

他にはケースとケース・カバーはもちろんのこと、

ブラウン・マーク入りのクリーニング・クロスと内部を拭くための絹のクロスにコルク・グリス、ボア・オイルまで付いてきます。

こうした点にもメーカーとしての良心を感じます。

造りも実に精緻を極めたという感じで、無駄も無く文句の付け様がありません。

ピッチはA=442で頼みました。

最初、頭部管を楽器に付いているマークよりも内側にセットし、2mmほど抜いて吹いていましたが、

どうにも音程のバランスが良くないのです。

正直失敗したか?! と思いました。

それでいろいろと反射板の位置を変えてみたりしてみましたが、

反射板は8.5mmの位置のまま、もっと抜いて頭部管の角度もマークに合わせてみると、その状態で吹くのが最適であるようです。

私が442のピッチで吹くには上の写真よりも抜きますが、正直ピッコロとしては随分抜く感じではあります。

それでも音程のバランスは崩れないので問題ないのでしょう。

これだけ抜いて音程のバランスが崩れることを心配し、A=440で注文することも考えたのですが、まあこれで良かったようです。

440の楽器も試してみたいものではありますが。

パッドには特許を取ったというシリコン・パッドが使われています。

私はフルートでこの手のパッドが付いている物には否定的なのですが、これにはあまり嫌な感じを受けません。

しばらくはこのまま使ってみたいと思います。

親指のトーンホールも特許を取っている1穴式。

フルートと同じ感じです。

この点にしてもC足部管にしても、どうして今までピッコロがずっとD足部管までのがほとんどだったのか?

疑問に思わざるを得ない程、この楽器には考えさせられます。

もちろん円錐管のC足部管ピッコロは設計の点で大変だろうと思います。

ブラウン氏はその設計でも特許を取っています。

でもC足部管にすることによって得られたメリットは計り知れないものがあると感じます。

凄いピッコロだと思います。

ピッコロでCisやCが出て来ることは稀ではありますが、新年早々、幸いというか偶然というか? Cisが出てくる曲が廻って来ました。

どれだけ聴こえるかは疑問ですが(笑)、ストレス無く吹けることは嬉しいことです。

このブラウン氏 Anton Johannes Braun、ハンガリー系のドイツ人のようでありますが、

代々先祖の名前がAntonがほとんどで、御本人もAnton、一緒に楽器を作っている娘は Antonia と

Anton という名前になにかよほどのこだわりがあるのでしょうね。

http://www.braunflutes.com/tradition_en.htm

1896年にハンガリーで楽器メーカーとして始まり、その時はヴァイオリンを作っていたようですが、

サキソフォンや他の木管楽器を作るようになった先代 Anton Michael Braun を経て、

1977年にドイツに移住し、1985年頃からピッコロメーカーとして始まったようです。

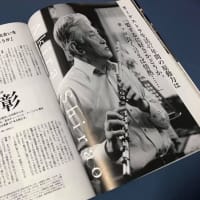

私がドイツに留学していた時にこのブラウンのピッコロの評判を聞いており、

フランクフルトの楽器見本市に出展するというので、一度電話をしたことがあったのですが、

その時は「出展できる楽器が今無いので出展を取り止めた」ということで試す機会がありませんでした。

そして新しもの好きなニコレさんがブラウンのピッコロを買ったというので、

ニコレさんが持っていたハンス・ライナーのピッコロを手放すこととなり、

それを運良くも私が手に入れることができたというなんとも因縁じみたものを感じます。

余談ですが・・・・

そのハンス・ライナーは現在、私の後の持ち主さんを経て、新大久保の楽器店にあると思いますが、

ハンス・ライナー最後のピッコロで、見た目はぎょっとする頭部管なのですが、

ニコレさんのために特別に作ったカットだということです。

その楽器を手に入れたことを大学の教授に言ったところ、とても悔しがっていたのが印象的でした(笑)

当時、ドイツでピッコロの名器と言えばそのハンス・ライナーとヘルムート・ハンミッヒと言われていたそうなのです。

現在、お勧めできる現在入手可能なピッコロを訊ねられたら、このブラウンのC足部管ピッコロしかありません。

日本では大層な価格ですけれどもね・・・・。

円高ユーロ安の今、価格表とにらめっこしたら、本当にコストパフォーマンスのいい楽器とはなにか? 判って来ます。

将来、今年で71歳のブラウン爺さんの代が終わっても、娘のアントニアさんにしっかり引き継がれることを願って止みません。

もう夢中になっています。

いままで吹いたどのピッコロよりも素晴らしい。

望んでいた楽器が目の前にあるというこの幸福感!

音色に関しては好みがありますので、その点は意見は様々でしょう。

しかし機能性を考えた場合、この楽器ならばいままで苦労していたことがいともあっさりできてしまう。

あれだけ悩んでいた高音域のA-Hのトリルもフィンガリングを見つけてみれば、

こんなに簡単にできるのか? とビックリです。

そのフィンガリングを他の楽器でも試してみましたが、上手く行きません。

これはC足部管になって可能性が広がったのだろうと思います。

注文と作製途中のやり取りでブラウン氏が付けるように強硬に主張したEメカニズムですが、

どっちの主張も通る形の「取り外し可能なEメカニズム」を付けてくれました。

ブラウン氏曰く「最初で最後の取り外し可能なEメカ」だそうです。

どうせならこれを標準装備にすればいいと思うのですが、なんともまあ頑固爺さんの真骨頂といったところです(笑)

上がEメカONの状態、下がEメカOFFの状態です。

わざわざドライバーで回さなくてはならないというのが面倒であります(苦笑)

これで比較すると、私が想像していた通り、Eメカは無くても何の問題も無く使える楽器でした。

もともと表Gisのトーンホールがかなり小さくしてありますので、

それだけでどこかのメーカーが謳う「ニューEメカ」状態なのです。

その上、Eメカを付けても、もうそれは精神安定剤程度の効果でしかないように思うのですが、

どうしてもブラウン氏は付けたかったようです(苦笑)

でもまあ確かに若干の出し易さも否定はできません。

普段はONの状態で使って、これがあると困る時にOFFにして使ってみようかと思います。

高音域のG-Aのトリルはやはり私が使いたいフィンガリングではこれがOFFでないと上手く行きません。

ブラウン氏はEメカが付いていても可能なフィンガリングを教えてくれるということで、

まだその連絡はありませんが、大体の想像はついています。

でも「近似値の音程」だったりそれを連続して使うのに何本も指を動かさなくてはならなかったりで難しいのでは意味がありません。

私にとってはEメカなしで使っている今のフィンガリングが最適なのです。

音程もC足部管の効果か? 高音域の落ち着いた感じはフルートに於けるH足部管の高音域の落ち着き方と似ています。

音程の完璧な楽器というものは存在しないと思いますが、それでもいままでのどの楽器よりも楽にハマる感じも凄い。

まるでフルートを吹く感覚で演奏できます。

D足部管のブラウン・ピッコロは一度だけ新大久保の楽器店で吹かせていただいたことがありますが、

このC足部管ピッコロは単にCまで出るということを除いてもやはりそれとは若干違うところはあります。

高音域のBはESキイを押さえないと若干の出し難さがありますし、いまのところGも抵抗感が強い。

D足部管のブラウン・ピッコロではA-Hのトリルはフルートと同じフィンガリングで出ましたが(!)、

C足部管ではそれでは出なくて、別のフィンガリングで出ますが、息の支えもD足部管のよりも楽になります。

ちょっとしたことさえ気をつければ、いままでの私が見て来た楽器よりも楽に使えるピッコロですね。

木の楽器は経年変化もありますので、これからどうなってゆくのか楽しみです。

付いてきたジョイント・キャップ。

そして銀製の掃除棒。なんとブラウンのマーク入りで925の刻印入りです。

反対側の反射板の位置を示す溝は8.5mmの位置に掘ってあります。

本体の親指のキイの裏には" BRAUN" と”935”と入っています。

これらの数字は銀の純度を示すものです。

他にはケースとケース・カバーはもちろんのこと、

ブラウン・マーク入りのクリーニング・クロスと内部を拭くための絹のクロスにコルク・グリス、ボア・オイルまで付いてきます。

こうした点にもメーカーとしての良心を感じます。

造りも実に精緻を極めたという感じで、無駄も無く文句の付け様がありません。

ピッチはA=442で頼みました。

最初、頭部管を楽器に付いているマークよりも内側にセットし、2mmほど抜いて吹いていましたが、

どうにも音程のバランスが良くないのです。

正直失敗したか?! と思いました。

それでいろいろと反射板の位置を変えてみたりしてみましたが、

反射板は8.5mmの位置のまま、もっと抜いて頭部管の角度もマークに合わせてみると、その状態で吹くのが最適であるようです。

私が442のピッチで吹くには上の写真よりも抜きますが、正直ピッコロとしては随分抜く感じではあります。

それでも音程のバランスは崩れないので問題ないのでしょう。

これだけ抜いて音程のバランスが崩れることを心配し、A=440で注文することも考えたのですが、まあこれで良かったようです。

440の楽器も試してみたいものではありますが。

パッドには特許を取ったというシリコン・パッドが使われています。

私はフルートでこの手のパッドが付いている物には否定的なのですが、これにはあまり嫌な感じを受けません。

しばらくはこのまま使ってみたいと思います。

親指のトーンホールも特許を取っている1穴式。

フルートと同じ感じです。

この点にしてもC足部管にしても、どうして今までピッコロがずっとD足部管までのがほとんどだったのか?

疑問に思わざるを得ない程、この楽器には考えさせられます。

もちろん円錐管のC足部管ピッコロは設計の点で大変だろうと思います。

ブラウン氏はその設計でも特許を取っています。

でもC足部管にすることによって得られたメリットは計り知れないものがあると感じます。

凄いピッコロだと思います。

ピッコロでCisやCが出て来ることは稀ではありますが、新年早々、幸いというか偶然というか? Cisが出てくる曲が廻って来ました。

どれだけ聴こえるかは疑問ですが(笑)、ストレス無く吹けることは嬉しいことです。

このブラウン氏 Anton Johannes Braun、ハンガリー系のドイツ人のようでありますが、

代々先祖の名前がAntonがほとんどで、御本人もAnton、一緒に楽器を作っている娘は Antonia と

Anton という名前になにかよほどのこだわりがあるのでしょうね。

http://www.braunflutes.com/tradition_en.htm

1896年にハンガリーで楽器メーカーとして始まり、その時はヴァイオリンを作っていたようですが、

サキソフォンや他の木管楽器を作るようになった先代 Anton Michael Braun を経て、

1977年にドイツに移住し、1985年頃からピッコロメーカーとして始まったようです。

私がドイツに留学していた時にこのブラウンのピッコロの評判を聞いており、

フランクフルトの楽器見本市に出展するというので、一度電話をしたことがあったのですが、

その時は「出展できる楽器が今無いので出展を取り止めた」ということで試す機会がありませんでした。

そして新しもの好きなニコレさんがブラウンのピッコロを買ったというので、

ニコレさんが持っていたハンス・ライナーのピッコロを手放すこととなり、

それを運良くも私が手に入れることができたというなんとも因縁じみたものを感じます。

余談ですが・・・・

そのハンス・ライナーは現在、私の後の持ち主さんを経て、新大久保の楽器店にあると思いますが、

ハンス・ライナー最後のピッコロで、見た目はぎょっとする頭部管なのですが、

ニコレさんのために特別に作ったカットだということです。

その楽器を手に入れたことを大学の教授に言ったところ、とても悔しがっていたのが印象的でした(笑)

当時、ドイツでピッコロの名器と言えばそのハンス・ライナーとヘルムート・ハンミッヒと言われていたそうなのです。

現在、お勧めできる現在入手可能なピッコロを訊ねられたら、このブラウンのC足部管ピッコロしかありません。

日本では大層な価格ですけれどもね・・・・。

円高ユーロ安の今、価格表とにらめっこしたら、本当にコストパフォーマンスのいい楽器とはなにか? 判って来ます。

将来、今年で71歳のブラウン爺さんの代が終わっても、娘のアントニアさんにしっかり引き継がれることを願って止みません。

初めてCピッコロ吹きましたが、やはり僕も高音域が安定するなという印象でした。

音色も劇的に変わるわけではなく、ピッコロらしさは残ってると思います。

ますますブラウンのC管ピッコロが気になります・・・。また入荷しないかな・・・。

トリル(特にG-A,A-H)はフルートと同じ指使いでいけるのでしょうか??

トリルのフィンガリング、G-AもA-Hもフルートとは違います。

シリアルナンバーが「87*番」なので、やはり近いですね。

Eメカなしのストレートカットの頭部管が希望だったのですが、その後のやりとりで、結局屈してブラウン氏おススメのEメカ付き&波型カットにしました。

パワーに負けました・・・。

でもフルートのように吹きやすく感動しています。

頭部管にロゴマークがあるのですね。公式HPにあるピッコロにも手元のものにもないので、きっとスペシャルな頭部管が届いたのでしょう!

ところで、別添のボア・オイルは、どういう時にどこにぬるのでしょうか。

あと、メンテナンスは今後どうされますか?

ドイツに送りますか?それとも国内の楽器屋さんに出されますか?

はじめまして! ご訪問ありがとうございます。

私も最初はEメカなしのストレートカットにしたかったのですが、

ブラウン氏の半ば強引ともいえる勧めで波形になりました(苦笑)。

なんでもいままでストレートカットの頭部管はアマチュアの方のために2本しか作っていないとかで、

プロは波形を使うべきだ!とのことでした(笑)。

私は波形には慣れていたのでお勧め通りにしましたが、Eメカの件だけはお互い譲ることができず、

「取り外し可能な」Eメカ付きとなりました。

本当にフルートのように吹けるのには驚きますね。

待った甲斐がありました。

もう他のピッコロを吹く理由もなくなったので、パウエルは手放す決心ができました。

頭部管のロゴは確かにHPの頭部管の写真にはないですね。

C足の画像の楽器には入っているようですけど。

C足の頭部管にだけ入れることにしたのでしょうか?

でも銀座の楽器店に入ったC足にはないようですね???

http://www.yamano-music.co.jp/docs/hard/flutesalon/news.html#41

気まぐれなのかもしれませんね。

心持ち、もう少し下にあるともっとカッコいいのですが(笑)

ボア・オイルに関してはHPに「Oiling」の記述があります。

http://www.braunflutes.com/wood3.htm

まだきちんと読んでいませんが、参考になさってはいかがでしょう?

パッドのメンテナンスですが、どうしましょう?

私も悩んでおります。

同じ材質のパッドは国内にはないでしょうから、

オーバーホールするとなるとやはりドイツに送ることになるかもしれませんね。

その際、送り返して来たときの税関での扱い(また消費税を払えとなるのか?)が心配ですけど。

一度、このパッドではなく従来の普通のパッドにしてみたい気もします。

HPにストレートカットの頭部管の写真があるので、注文時に希望される方多いでしょうね。

>ボア・オイルに関してはHPに「Oiling」の記述があります。

見落としていました。ありがとうございます。じっくり読んでみます。

パットのメンテナンス、そうですか。悩みますよね。某販売店さんは、これからユーザーが増えることを見越して、ブラウンパットに近いパットを開発中と聞きましたが。ちょっと不安・・。

関税は、修理品扱いだとかからないか、ほとんどかからないそうです。

でも、ドイツとのやり取りなので、途中で楽器が消えたり、衝撃が加わったり、いろんなハプニングが起こりそうで躊躇します。

またいろいろご相談させてください。

今後ともよろしくお願いします。

楽器をドイツに送るのに無駄に消費税が掛からないならいいですが、

やはり事故が心配ですね。

保険を掛けてもその楽器が戻って来る保証はないですもんね。

こちらこそ今後ともよろしくお願いいたします。

次回はなにかお名前を考えてくださいね(笑)