2015年の12月からはじまった、月に一度の学習会も今回で40回を迎えました。

4月23日(火)の学習会の参加者は15名。

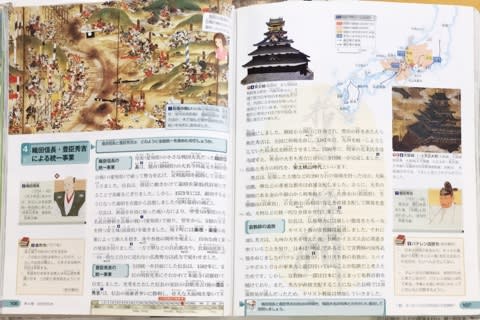

範囲は、「豊臣秀吉」について、チューターは元社会科教員のMさんでした。

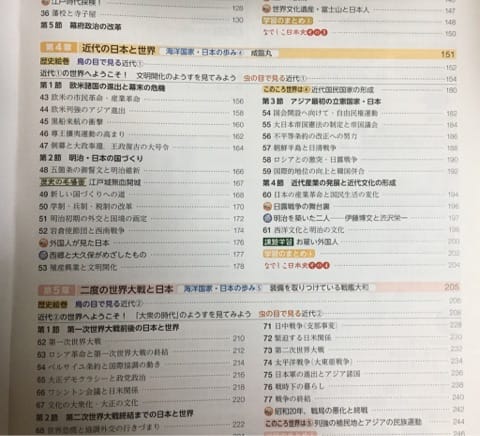

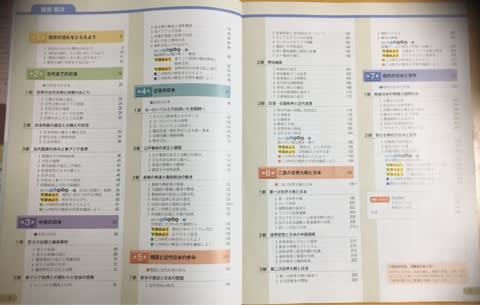

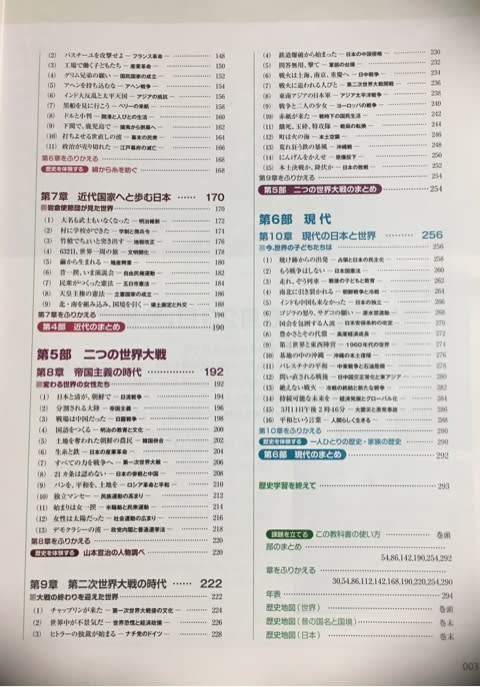

教科書の範囲でいうと、

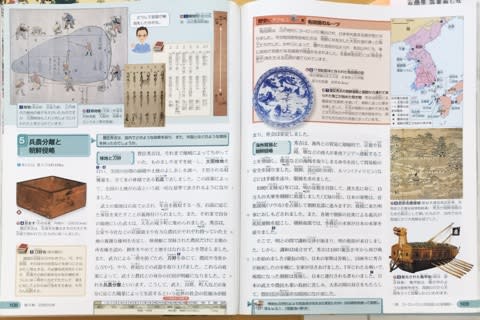

⚪︎育鵬社pp.109〜113

⚪︎学び舎pp.100〜105

(東京書籍ではpp.106〜111になります)

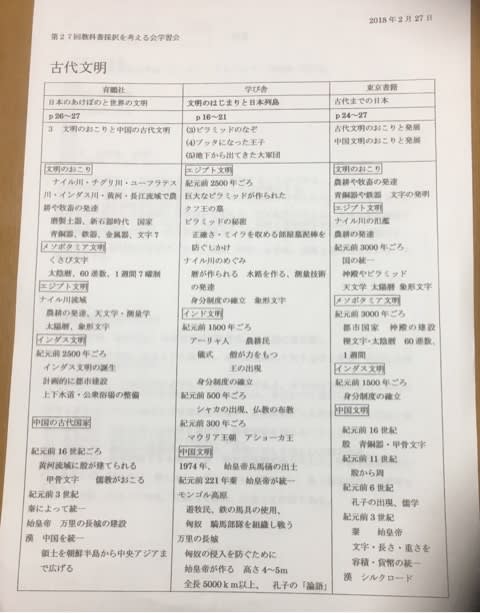

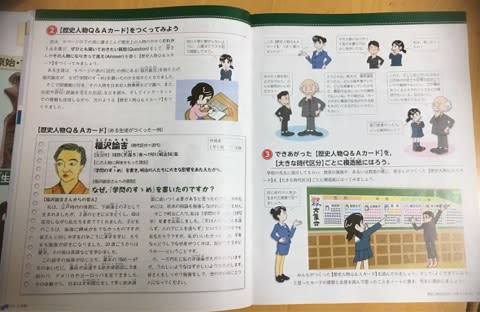

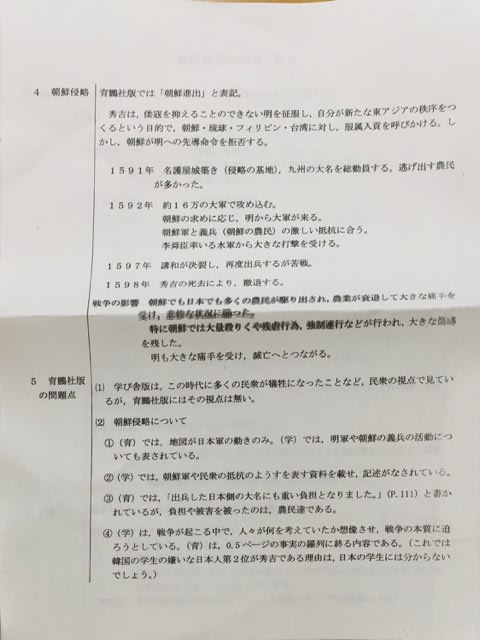

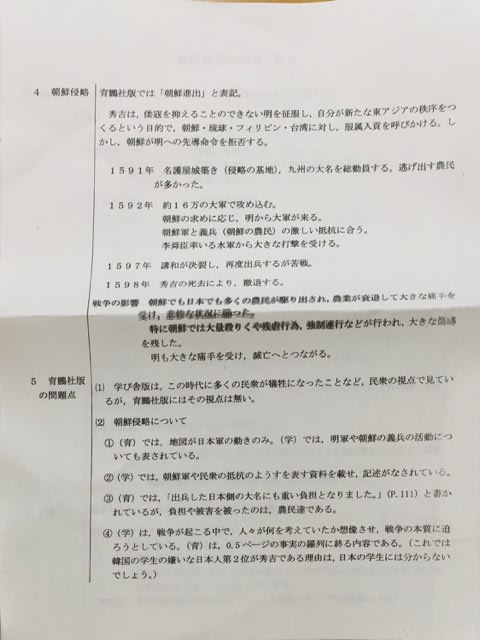

Mさん作成の資料がこちら。

チューターMさんの発表の後、それぞれの教科書を見返してみると、

やっぱり育鵬社と東京書籍は構成・資料が酷似し、学び舎は独自感が溢れている印象でした。

記述も似ている東京書籍と育鵬社ですが、東京書籍は説明文的なのに対し、育鵬社は何か意図があるのかな?と思わせる文章なのが、読み比べるとよくわかります。

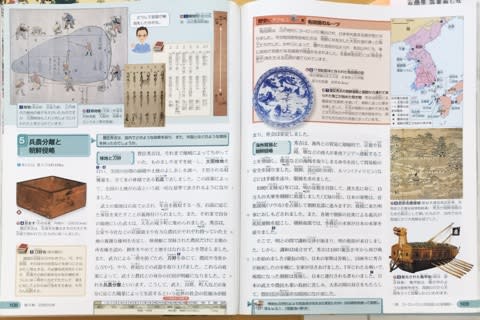

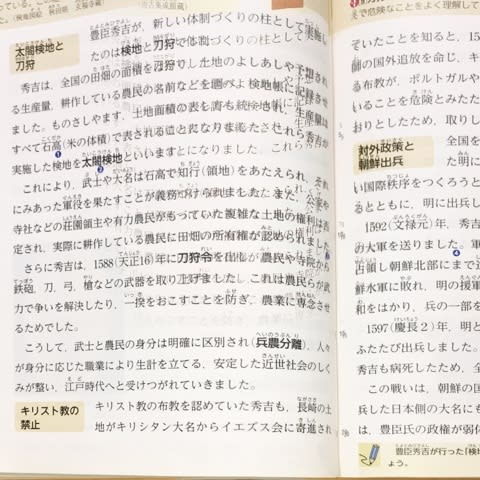

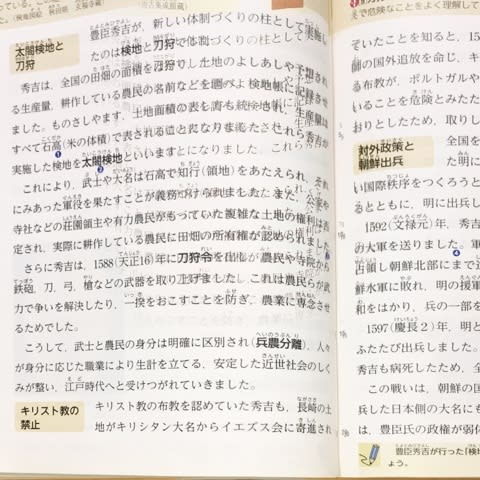

たとえば、太閤検地と刀狩りで社会がどのように変化したかを説明する記述を比較すると…

「これらの政策によって、…身分が明確になりました。(略)…身分に応じた職業によって生活するという近世の社会の仕組みが固まり、社会は安定し」たとする東京書籍(p.108〜109)

育鵬社は、「安定した近世社会のしくみが整い、江戸時代へと受けつがれていきました。」と、社会の安定を結果的にとらえず、身分制が安定を運んだという印象を持ちそうな文章に(育鵬社 p.110)。

ちょっとした違いですが、こういった含みがあるような記述がすごく多いのが育鵬社の特徴です。

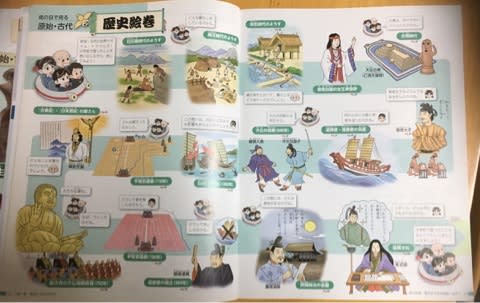

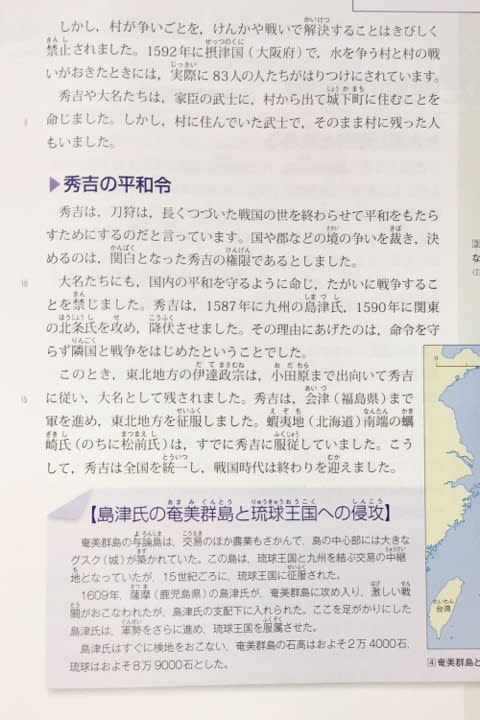

対して、学び舎。

刀狩りでは、刀をもつことが許された例外や資料から、政策の中で秀吉が意図したことや当時の慣習について知ることができるつくりになっており、参加者一同「へぇー」と新しい目で見ることができました(p.102〜103)

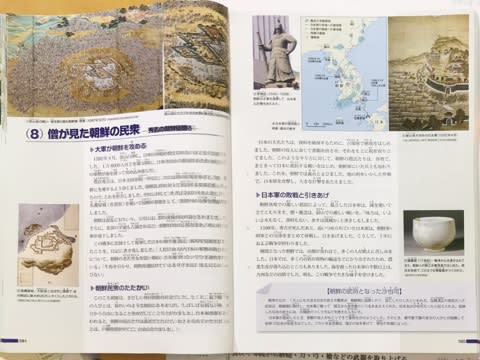

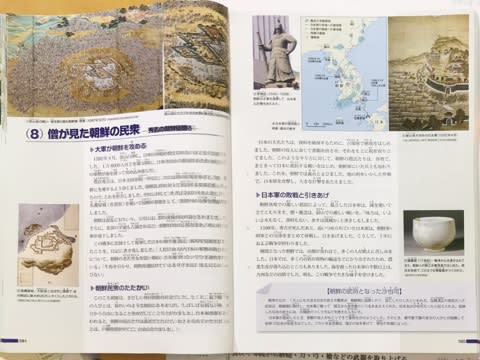

秀吉の政策の中でも押さえておかないといけないのが、朝鮮半島への侵略戦争についてです。

ここでも育鵬社だけ「朝鮮出兵」とし、「服属」や「出兵」などの表現で侵略性を薄める記述がされています(育鵬社 p.111)。

構成が似ている東京書籍ですが、ここでははっきりと「朝鮮侵略」と書かれています(東京書籍 p.109)

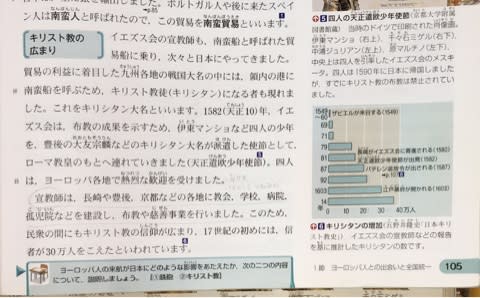

学び舎では、「戦争に医師として従軍した」僧の手記から朝鮮人への残虐な行為を伝えていたり、朝鮮の人々の抵抗についても記述があり、

韓国からみた秀吉像はひどい侵略者である、というのがよく分かる内容です。

(p.104〜105)

4月23日(火)の学習会の参加者は15名。

範囲は、「豊臣秀吉」について、チューターは元社会科教員のMさんでした。

教科書の範囲でいうと、

⚪︎育鵬社pp.109〜113

⚪︎学び舎pp.100〜105

(東京書籍ではpp.106〜111になります)

Mさん作成の資料がこちら。

チューターMさんの発表の後、それぞれの教科書を見返してみると、

やっぱり育鵬社と東京書籍は構成・資料が酷似し、学び舎は独自感が溢れている印象でした。

記述も似ている東京書籍と育鵬社ですが、東京書籍は説明文的なのに対し、育鵬社は何か意図があるのかな?と思わせる文章なのが、読み比べるとよくわかります。

たとえば、太閤検地と刀狩りで社会がどのように変化したかを説明する記述を比較すると…

「これらの政策によって、…身分が明確になりました。(略)…身分に応じた職業によって生活するという近世の社会の仕組みが固まり、社会は安定し」たとする東京書籍(p.108〜109)

育鵬社は、「安定した近世社会のしくみが整い、江戸時代へと受けつがれていきました。」と、社会の安定を結果的にとらえず、身分制が安定を運んだという印象を持ちそうな文章に(育鵬社 p.110)。

ちょっとした違いですが、こういった含みがあるような記述がすごく多いのが育鵬社の特徴です。

対して、学び舎。

刀狩りでは、刀をもつことが許された例外や資料から、政策の中で秀吉が意図したことや当時の慣習について知ることができるつくりになっており、参加者一同「へぇー」と新しい目で見ることができました(p.102〜103)

秀吉の政策の中でも押さえておかないといけないのが、朝鮮半島への侵略戦争についてです。

ここでも育鵬社だけ「朝鮮出兵」とし、「服属」や「出兵」などの表現で侵略性を薄める記述がされています(育鵬社 p.111)。

構成が似ている東京書籍ですが、ここでははっきりと「朝鮮侵略」と書かれています(東京書籍 p.109)

学び舎では、「戦争に医師として従軍した」僧の手記から朝鮮人への残虐な行為を伝えていたり、朝鮮の人々の抵抗についても記述があり、

韓国からみた秀吉像はひどい侵略者である、というのがよく分かる内容です。

(p.104〜105)