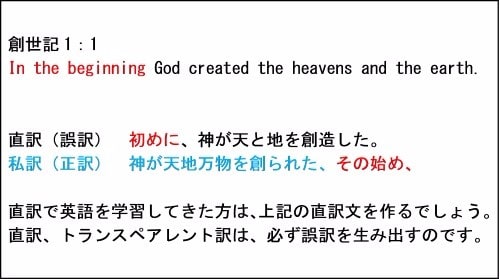

この記事は、新改訳訳文に対する批判も含まれているため、不快に感じる方もいらっしゃるかもしれません。その旨ご承知の上お読みください。

~イザヤ書8章5~10節 新改訳~

5)主はさらに、続けて私に仰せられた。 6)「この民は、ゆるやかに流れるシロアハの水をないがしろにして、レツィンとレマルヤの子を喜んでいる。 7)それゆえ、見よ、主は、あの強く水かさの多いユーフラテス川の水、アッシリヤの王と、そのすべての栄光を、彼らの上にあふれさせる。それはすべての運河にあふれ、すべての堤を越え、8)ユダに流れ込み、押し流して進み、首にまで達する。インマヌエル。その広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広がる。」 9)国々の民よ。打ち破られて、わななけ。遠く離れたすべての国々よ。耳を傾けよ。腰に帯をして、わななけ。腰に帯をして、わななけ。 10)はかりごとを立てよ。しかし、それは破られる。申し出をせよ。しかし、それは成らない。神が、私たちとともにおられるからだ。

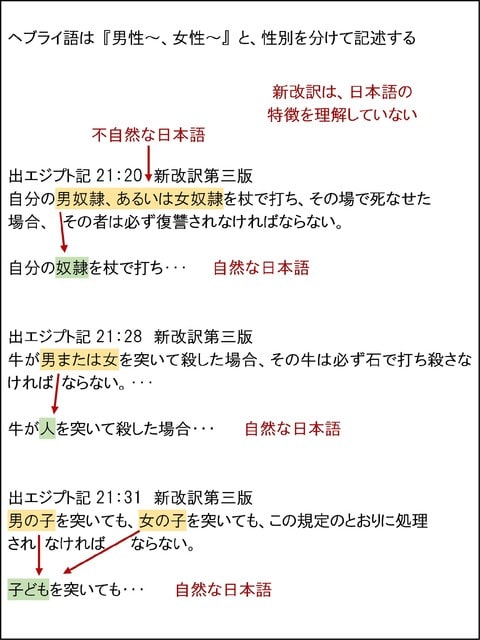

新改訳の訳文を読んでも、何がいいたいのか理解できません。直訳をすることで原文の意図を歪め、更に、意図的な変更を加えることで、原文の意図を歪めているからです。

~輪郭を描く~

今回は輪郭を描くのに、次の4点を検討します。『登場人物の把握』『地名、比喩の解釈』『先入観を疑う』『ストーリーの把握』

登場人物の把握

主

イザヤ

この民(誰のことか?)

レツィン(シリヤの王レツィン)

レマルヤの子(イスラエルの王ペカのこと)

アッシリヤの王(帝国軍) 7節

国々の民(遠く離れた国々)? 9節

6節の『この民は・・・』とは、だれのことを指しているのか、英語の聖書でも解釈が分かれていました。『エルサレムの住民』『ユダ族』『ユダ族と北イスラエル族』などです。解釈の鍵は『シロアハの水』のたとえにあると思います。シロアハの水というのは、ギホンで湧き出るきれいな水を、用水路を作りエルサレムに引いてきた飲料水です。

シロアハの水はエルサレムを育んできた母のような存在に譬えることができるでしょう。その育ての母の恩に、背を向けたと非難されているのは、誰のことでしょうか?そこで暮らしてきた人のことでしょうか?それとも、そこから離れて暮らしてきた人のことでしょうか?そこで暮らしてきた人のことですよね。直接的な意味は、エルサレムに住む王家のことだと思います。

列王記下25章4節に『王の園』とありますが、かつて、このシロアハの水を使った、王家の農場がありました。ギホンからエルサレムまでの水路整備工事、農場での灌漑(かんがい)設備工事は、国家の威信をかけた大事業だったことでしょう。シロアハ水道は、ユダ王国繁栄の象徴として引用されています。参考資料 Jerusalem - Water Systems of Biblical Times by Hillel Geva

また、前述の8章1~4節で、はっきりと北イスラエルとシリヤの滅亡を預言してあるわけですから、この箇所で、また北イスラエルの滅亡を預言するというのも、おかしな表現になります。続く7,8節は、ユダ族の国土が侵略されるという内容ですから、『この民』は、エルサレムを首都とする『ユダ族』を意味していると理解できます。

9、10節で『国々の民』『遠く離れたすべての国々』への預言ですが、これも誰を指しているのか、解釈が分かれています。『アッシリヤ帝国』とする説、『北イスラエル、シリヤ連合国』とする説、『アッシリヤ帝国、北イスラエル、シリヤ連合国を合わせている』とする説などです。8章1~8節では、北イスラエル族とシリヤの滅亡、そしてユダ族の滅亡が記述されています。9,10節では再び『北イスラエル、シリヤ連合国』へ警告を発しているという内容です。そう解釈する理由は、別の記事『イザヤ書8章-9』で申し上げます。

地名、比喩の解釈

シロアハの水

首都エルサレムと、王家を支えてきた水道水で、ユダ王国繁栄の象徴。英語では『the waters of Shiloah』などの表現ですが、the という冠詞があること、また、watersと複数形をしていることから、きれいな天然水といった意味になります。魚がすむような川ではありません。

シロアハは、動詞shalach(7971)シャラハから派生した名詞だと考えられます。動詞シャラハは、(人を)派遣する、(物を)送る、その他の意味があります。また、英文で書かれたシロアハ水道の解説を見ると『ギホンの泉から送られてきた水道水』とあります。『送られてきた』という言葉に『昔から自然にあったただの川ではないぞ。我々が持てる技術を駆使し作った人工の水道だぞ』という誇らしいニュアンスを感じるのです。

シロアハは、ヨハネ福音書9章に出てくるシロアムと同じ水道水を意味しています。ヘブライ語でShiloah、アラム語でSilwanですから、Siloamはアラム語が変化したことばでしょう。新改訳ヨハネ福音書9章の文中にシロアムとは『遣わされた者』という解説が挿入されていますが、これでは意味をなしていません。Shiloahは、英語でもsendと訳されています。sendは『(人を)派遣する、(物を)送る』という意味があるのですから、新改訳が『遣わされた者』と、人に限定した解釈をするのは間違っています。

イザヤ7:3~4を見ると、イザヤは神からの預言を携え、シロアハ水道上の池でアハズ王に会います。そして『恐れてはならない・・・』と、アハズを励ますのですが、馬の耳に念仏、アハズは忠告に従うことはしませんでした。この出来事と、8章6節の表現はつながっています。神さまは『私は、シロアハ水道へイザヤを遣わし(シャラハ)、お前に忠告した。ところが、お前は私の忠告に背を向けた』と、シロアハを掛けことばとして使っています。7章3節と8章6節は、内容を反復させ表現を展開しています。ヘブライ語に見られる、特徴的な表現技法です。

ことばの意味というのは、文脈によって変化をします。翻訳者はその変化に気が付かなくてはなりません。言語には恣意性があるのですから、『Shiloah=遣わされた者』という固定された関係はあり得ないのです。創世記11章のバラルのみわざのことを、よく考えていただきたいのです。翻訳者は、一語一訳主義に陥ってはなりません。

また、ユダ族の王ヒゼキヤがシロアハ水道を作ったかのように解説されることがありますが、そうではありません。次の箇所は、そのことについて述べているところです。

このヒゼキヤこそ、ギホンの上流の水の源をふさいで、これをダビデの町の西側に向けて、まっすぐに流した人である。こうして、ヒゼキヤはそのすべての仕事をみごとに成し遂げた。歴代誌第2 32章30節 新改訳

この箇所は、ヒゼキヤがそれまであったシロアハ水道とは別に、新しいルートで引き直したということを言っているのです。

新聖書辞典より引用

また、古代から都市が建設される土地の選定には、飲料水の確保は絶対条件でした。王宮の調理、入浴、洗濯、掃除で使われる水、神殿の祭儀で使われる水を合わせると、かなりの量になります。この大量に使われる水を供給する水源が、ヒゼキヤ以前からあったはずです。また、次の箇所は、当時エブス人が住んでいたエルサレムをダビデが攻略した時の様子が書かれています。ダビデがエルサレムを攻略する前から地下水脈があったこと、そこにトンネルがあったことがうかがえます。

そのとき、ダビデは言った。「エブス人を討とうとする者は皆、水くみのトンネルを通って町に入り、ダビデの命を憎むという足の不自由な者、目の見えない者を討て。」 サムエル記下 5章8節 新共同訳

エルサレムには天然水が流れるトンネルがすでにあり、ダビデ軍はそれを通ってエルサレムに侵入し攻め取ったと書かれています。ヒゼキヤのトンネル工事以前から、地下水脈は存在していました。これは、ギホンから流れてきたシロアハ水脈だったようです。

ダビデからソロモンの時代にかけて、王宮と神殿建設の大工事がありました。こうした時期に既存のシロアハ水脈に手を加え、宮殿用、神殿用、農場用として給水できるよう整備したはずです。この給水設備工事がなければ、宮殿、神殿、農場は機能しないからです。

ユーフラテス河がアッシリヤの繁栄を象徴したように、シロアハ水道もユダ王国の繁栄を象徴する誇らしいものだったと思うのです。シロアハの水が、ユーフラテスの大河と比較されているので、あたかもチョロチョロと裏庭に流れる地味な小川のように解釈する方もいますが、シロアハ水道が機能していた当時は、エルサレムを支える飲料水であり、大きな農場を支える灌漑用水だったと思います。そうでなければ、アッシリヤを象徴するユーフラテス川との対比が、滑稽すぎるのではないでしょうか?

シロアハ水道がエルサレム市民ののどを潤す清らかな水であるのに対し、ユーフラテス河は、現在のトルコを源流にスタートし、シリア、イラク、イラン、クウェートといった異教の国々の間を流れる国際河川として存在していました。過去、この運河を支配した国が繁栄を築いており、その利権をめぐり争いが繰り広げられてきました。イザヤの時代、このユーフラテス河を支配したのはアッシリヤ帝国でした。

ユダ族の王アハズについて次のように記述されています。『主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の、忌みきらうべきならわしをまねて、自分の子どもに火の中をくぐらせることまでした。列王記下16:3新改訳』。アハズは、このようなふとどき者で、更に、北イスラエル、シリヤ連合軍を打ち負かすためアッシリヤに支援を求め、それと引き換えに、代々伝わる神殿の宝物を提供しました。加えて、アッシリヤにある異教の祭壇を詳細に図面にし、エルサレムでこの異教の祭壇を再現し礼拝したとあるので、アハズは、やりたい放題だったということでしょう。

本文の中で、アッシリヤの『栄光(ヘブライ語でkabowd)』がユダの全地を滅ぼすということですから、直接的には誉れ高いアッシリヤ軍がユダの地を滅ぼしたということに違いはないのですが、『kabowd(栄光、権力、富などの意味)』というヘブライ語が示すもう一つの意味は、異教徒の繁栄だったと思います。ユダ王国は、異教徒の繁栄、異教の神を求めたが、その異教の神はやがて手のひらを返し、牙をむいて襲いかかってくるだろうという意味を、kabowdということばを使い表現しているようです。しかし、日本語には、kabowdが持つ『誉れ高いアッシリヤ軍』と『異教徒の繁栄』といったこれらの意味を、一言で表現できることばがありません。これは通訳や翻訳という仕事の限界だと思います。この限界を作られたのが、主のバラルのみわざで、ソシュールが言語の恣意性で述べたことだと思います。

話しが逸れましたが、シロアハ水道とユーフラテス河の対比が意味するのは、まことの神への信仰と異教の神への信仰で、大小といったサイズの比較をしているのではないと思います。

ユーフラテス川

アッシリヤ帝国の首都ニネベが、この川沿いにあった。アッシリヤ帝国繁栄の象徴であり、また、異教徒の繁栄をも象徴する。

8節『川の水は・・・首にまで達する』

これは、頭(エルサレム)だけを残しそれ以外は全て滅ぼされる。かろうじてエルサレムだけが生き残るという意味です。

先入観を疑ってみる

『インマヌエル』と『翼』という言葉は、聖書の中で強く象徴性を表す場合がありますが、その先入観が原文解釈に支障を与えています。翻訳者は、一度その先入観を取り払わなくては、原文が意図するものを正確に理解することができないでしょう。

インマヌ・エルはヘブライ語で『神われらと共に』という意味です。マタイ1:23で、イエスさまの誕生はイザヤ7:14で預言されていたインマヌ・エル誕生の成就であることを解き明かしています。旧約聖書の中でインマヌ・エルということばは3か所ありますが、マタイが引用したのはイザヤ7:14だけであって、イザヤ書8:8、8:10のインマヌ・エルについては、それがイエス・キリストの誕生を暗示しているとは言っていません。インマヌ・エルがイエス・キリストを暗示するのは、イザヤ書7:14この箇所だけです。イザヤ書8章8節のインマヌ・エルまでイエス・キリストを示すように解釈をするのは過剰な拡大解釈になります。

インマヌエルという言葉の意味を英語で見ると

from Hebrew immanu-el, literally: God with us

ヘブライ語で immanu-el。文字通りには『神われらと共に』(文脈によっては『われらと共にいる神』という意味にも変化するでしょう)『選民イスラエル』などを意味します。

『神われらと共に』という意味に、常に救い主降誕をイメージさせるようなニュアンスが、あるかどうかという疑問を感じます。『Immanu-el』といえば、イザヤ書のインマヌエル預言、そして福音書のインマヌエル降誕を思い浮かべますが、第一列王記、ソロモンが神殿を奉献する時の祈りを見てみます。

『私たちの神、主は、私たちの先祖とともにおられたように、私たちとともにいて、私たちを見放さず、私たちを見捨てられませんように』 第一列王記8章57節 新改訳

『Hashem Eloheinu be immanu (with us), as He was with Avoteinu; let Him not leave us, nor forsake us』 Melachim Alef 8:57 Orthodox Jewish Bible

Immanu-elという一語ではありませんが、『神われらと共にいたまえ』という表現になっています。このソロモンの祈りでは、『どうか私たちを見捨てないでください。共にいてください』という切実な気持ちを言い表しているのであって、希望に満ちた、救い主降誕の意味で使われていないということに、注目すべきでしょう。イザヤも、このソロモンの祈りを知っていたのではないでしょうか?そのように考えると、イザヤ書のインマヌエルの解釈も違ってくるかも知れません。キリスト教神学者は『インマヌ・エル=イエス・キリスト』と短絡的な解釈をしがちですが、インマヌ・エルが使われる3か所全てがイエス・キリストを意味しているのではありません。自分が持つ先入観に気づき、それを取り払うことが必要です。

新改訳8節『インマヌエル。その広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広がる』とありますが、『翼』と聞いて思い浮かべるのは、次のような、みことばだと思います。

『主は、ご自分の羽で、あなたをおおわれる。あなたは、その翼の下に身を避ける・・・』詩篇91編4節 にあるように、神がその民を守る象徴としてイメージすると思うのですが、これも誤った先入観になる可能性があります。

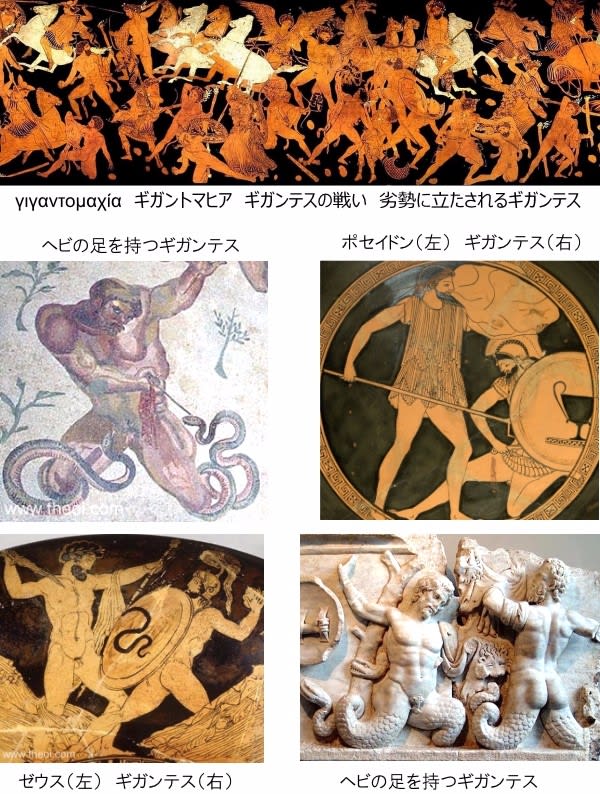

イザヤの預言は、アッシリヤがこの地を滅ぼしにやって来るという内容です。『国いっぱいに広がった翼』が意味するものは、神がユダの全地を守ったことの象徴なのか、反対に、アッシリヤがユダの全地を滅ぼしたことの象徴なのか?解釈が分かれています。別の記事で詳しく説明させていただきますが、結論を申し上げると『翼』は『アッシリヤ軍の侵略行為』を象徴しています。その文法上の根拠と文脈上の根拠についても、後述させていただきます。下の図の翼を持つ兵士はアッシリヤ王家のシンボルで、イザヤは、この翼がユダの地を覆いつくすと言ったのです。『神がユダの全地を守った』と誤訳した原因は『翼=神がその民を守る象徴』という誤った先入観を持っていたためです。

写真リンク先 Bible History The Assyrian Symbol of Asshur

ストーリーの把握

ユダ族のアハズ王は、主への信仰を捨て去り異教の神を拝む。また、迫りくる北イスラエル、シリヤ連合軍に対抗するため、アッシリヤ王に助けを求めた。異教の神を拝むユダ族は、やがてアッシリヤ軍により、ユダの全土を滅ぼされる。しかし、首都エルサレムだけが、かろうじて生き残ることになる。これは主がなさることである。9,10節で再び、北イスラエル、シリヤ連合国への警告を記す。神を離れたイスラエルは、自ら破滅を招くことになった。

以上4つの項目について検討し、翻訳の輪郭が掴めたら、80%はできたようなものです。ここまでを作るのに、一通り翻訳をしています。一つだけではなく、いくつかの英訳聖書を訳し比べています。解釈をする中で不明な個所があったとしても構いません。輪郭の設定→細部の解釈→輪郭の再設定→細部の再解釈といった作業を繰り返し、不明な個所を潰していきます。その過程を全部書き表すことができないので、要点だけを書いています。ご了承ください。

ヘブライ語で、シャラール

ヘブライ語で、シャラール

ウハウハ坊主

ウハウハ坊主

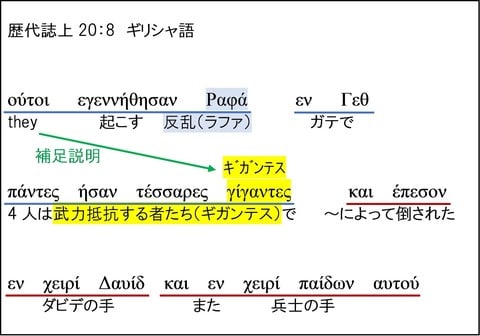

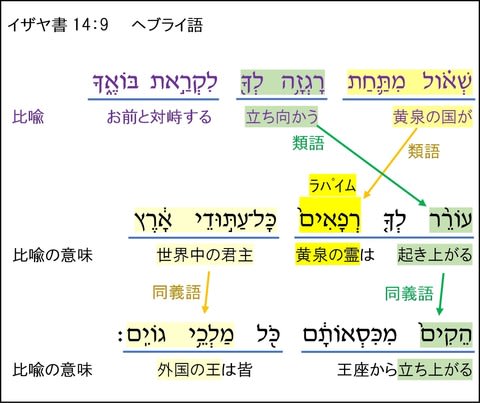

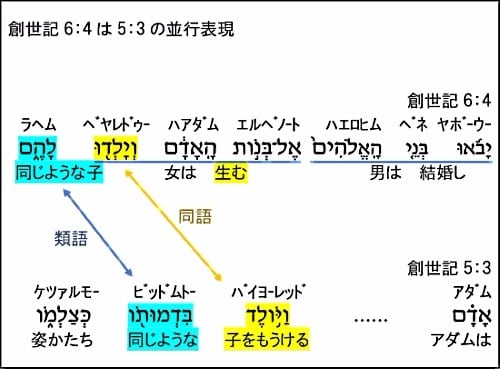

更に、神学者のセンセイたちは『神の子、ネフィリム』とは、『天使、堕天使、サタン、宇宙人、カインの子孫、巨人・・・』などと、馬鹿げた解釈をしています。これじゃ『聖書なんか神話だよ。聖書は作り話だよ』といってるようなものです。日本語訳聖書も、聖書解釈も、いずれもデタラメです。『直訳、トランスペアレント訳』で翻訳するから、とんでもない誤訳になるのです。創世記6:4は、『直訳、トランスペアレント訳』が、言語学上間違った翻訳方法であることを実証する個所です。ヘブライ語が語る意味は、次のようになります。

更に、神学者のセンセイたちは『神の子、ネフィリム』とは、『天使、堕天使、サタン、宇宙人、カインの子孫、巨人・・・』などと、馬鹿げた解釈をしています。これじゃ『聖書なんか神話だよ。聖書は作り話だよ』といってるようなものです。日本語訳聖書も、聖書解釈も、いずれもデタラメです。『直訳、トランスペアレント訳』で翻訳するから、とんでもない誤訳になるのです。創世記6:4は、『直訳、トランスペアレント訳』が、言語学上間違った翻訳方法であることを実証する個所です。ヘブライ語が語る意味は、次のようになります。

』するのは、すっとんきょうですよね。ネフィリム様が、悪人をバッタバッタとやっつけたのでしょうか?そんなことは書かれていません。

』するのは、すっとんきょうですよね。ネフィリム様が、悪人をバッタバッタとやっつけたのでしょうか?そんなことは書かれていません。

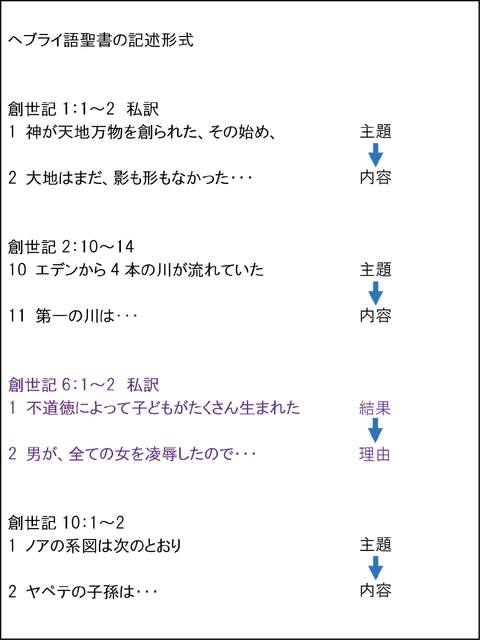

聖書の対立について、私が分かる範囲で説明させていただきたいと思います。

聖書の対立について、私が分かる範囲で説明させていただきたいと思います。